Das Zarte und Verletzliche findet im Rosa einen ersten Ausdruck. Eine Nuance weiter steht das Pfirsichblüt, das mit dem menschlichen Inkarnat verwandt ist. Im Gespräch mit Christiane Haid erscheint diese besondere Farbe als Schwelle zwischen Geist und Materie. Die Fragen stellte Gilda Bartel.

Wie ist dein Verhältnis zur Farbe Rosa?

Christiane Haid Rosa begegnet mir gegenwärtig in ausgiebiger Fülle und vielen Nuancierungen an den Rosen in meinem Garten. Und dann bewundere ich es als Farbe der Morgenröte, sooft ich sie beim ersten Blick in den Himmel nach dem Aufstehen wahrnehmen kann. Es ist nur ein flüchtiger Augenblick, in dem sich die Morgenröte voll entfalten kann, dann klingt die zarte Farbigkeit schnell ab und der Tag gewinnt mit der aufsteigenden Sonne Raum. Die Morgenröte spricht unmittelbar zur Seele und erzeugt in mir ein Empfinden der Ehrfurcht und Verwunderung über das seelische Berührtwerden dieser zarten Farbigkeit und Feierlichkeit. Es ist immer nur ein kurzer und inniger Moment, wenn dieses feine Vibrieren am Morgenhimmel sichtbar wird. Daraus spricht ein Übergängliches.

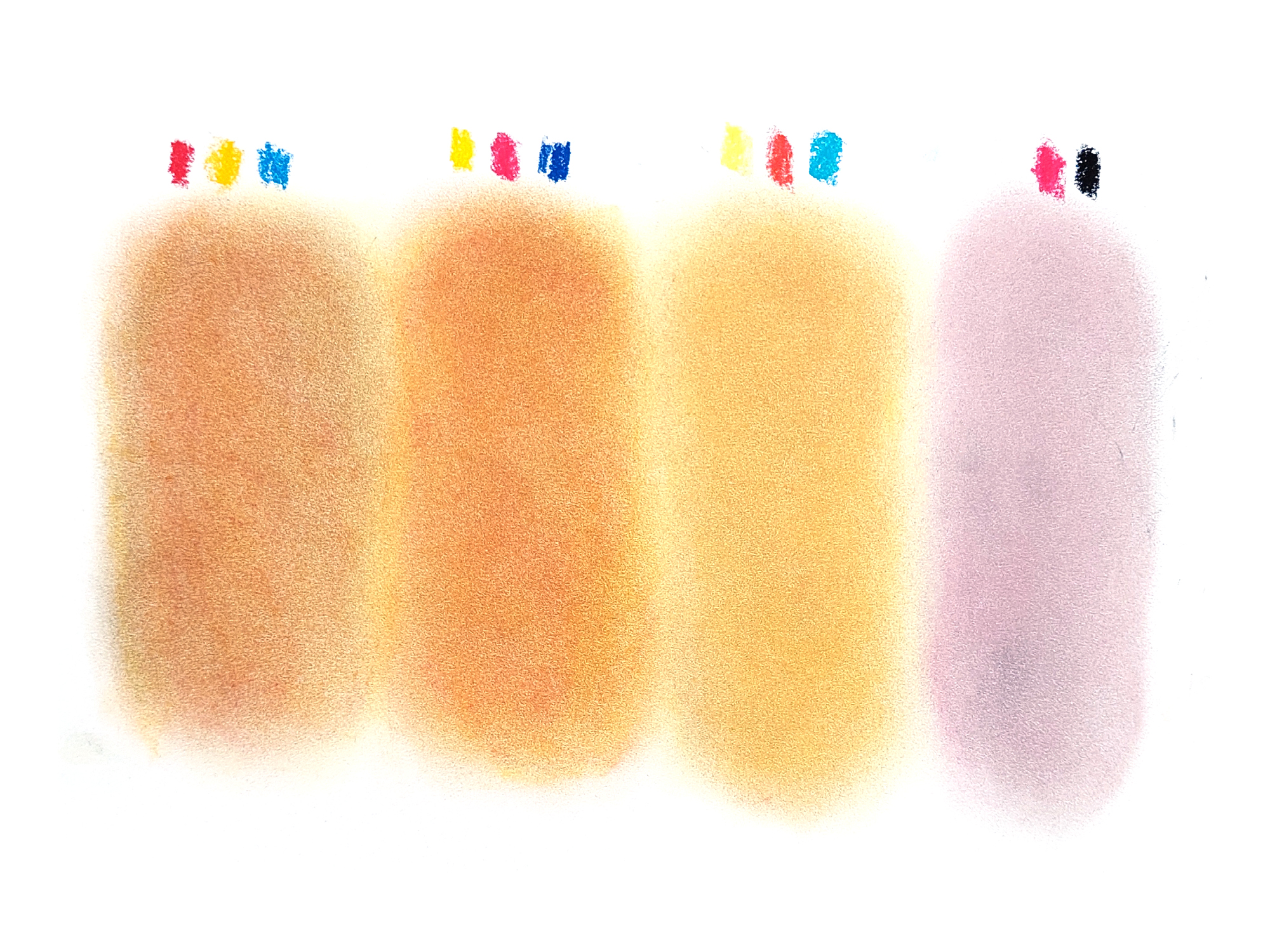

Diesem Übergänglichen, fein Vibrierenden und Zarten, das sich auch im menschlichen Inkarnat zeigt, sind wir zusammen mit Kunstschaffenden und Laien in den letzten Wochen in Malworkshops in Wien und Den Haag nachgegangen. Man kann sich dem Inkarnat annähern, indem man die drei Grundfarben Rot, Blau und Gelb zusammenführt. Alle drei Farben werden so gemischt, dass jeder der Malenden seinen individuellen Inkarnatton dabei finden soll. Je nachdem, ob es ein kühles oder ein warmes Gelb, ein kühles oder ein warmes Rot ist und wie diese gemischt werden, ergibt sich jeweils ein anderer Klang. Wenn dann noch eine zarte Prise Blau dazukommt, auch da reicht die Bandbreite von warm bis kühl, entstehen interessante Mischungen, die immer wieder ein bisschen anders sind. Die Kunst ist es, im Auftragen verschiedener Schichten, was mit Pastellfarben gut gelingt, die Farben so zusammenzubringen, dass auf dem Blatt eine schwebende, vibrierende Fläche entsteht, die wie ein Lebendiges wirkt. Es macht Freude, mit der Seele in dieses Farbenweben einzutauchen und die Farben so zu behandeln, dass sie selber beginnen, lebendig zu werden. Dann kann man die Empfindung haben, als ob etwas Wesenhaftes webend die Fläche belebt.

Wie beschreiben die Teilnehmenden ihre Wahrnehmungen von Inkarnat?

Es ist eine Herausforderung, sich ganz der Kraft der Farbe anzuvertrauen und nicht dem oft aufsteigenden Bedürfnis nachzugehen, das Blatt erst mit Linien oder Punkten zu strukturieren. Man muss bereit sein, in das Meer der Farben einzusteigen. Eine ebenmäßige Fläche zu erzeugen, die in sich lebendig ist, fällt nicht leicht. Da gilt es, seine mitgebrachten Vorstellungen ein Stück weit loszulassen. Gelingt es, sich auf die Kräfte der Farben einzulassen, können bewegende Erfahrungen entstehen: Welcher Farbe gebe ich den Vorzug? Blau kann sehr prägend und gestaltend sein, erfordert eine vorsichtige Verwendung und Zurückhaltung in der Menge des Farbauftrags. Dann gibt es Menschen, die sich schnell mit Gelb und Rot anfreunden und sich zufriedengeben, wenn sie ein schönes, leuchtendes Orange haben. Es fehlt aber dann an Tiefe und Lebendigkeit. Es ist ein vielfältiger Prozess, bis das Inkarnat dann wirklich entsteht. Es ist spannend, so lange zu suchen und zu schauen, bis die Farbpigmente so gestaltet sind, dass sie anfangen zu vibrieren, eine lebendige Fläche bilden. In diesem Suchen geht es darum, sensibel dafür zu werden, dass Farben auch Wesen und Kräfte sind, die Eigenschaften haben, die mich ansprechen und herausfordern. Der nächste Schritt der Übung wäre, sich innerlich mit der Fläche zu verbinden und aus dem Ganzen langsam ein Gesicht entstehen zu lassen. Die Frage ist dann: Kannst du so ein selbstloses und vorstellungsfreies Verhältnis zu der gemalten Fläche entwickeln, dass dir das Gesicht tatsächlich entgegenkommt, dass es also als Gegenüber entsteht und nicht nur von dir aus deinen mitgebrachten Vorstellungen ‹gemacht› wird?

Rudolf Steiner nennt das Inkarnat auch Pfirsichblüt, richtig?

Ja, und in seiner Farbenlehre ist das Inkarnat eine Bildfarbe. Bildfarben sind, wie der Name schon sagt, ‹Bild› von etwas. Das Wesen selbst ist nicht sichtbar, ähnlich wie bei einem Spiegelbild wirft das Wesen seinen Schatten. Das Inkarnat oder Pfirsichblüt entsteht, so schildert es Rudolf Steiner, indem Schwarz und Weiß zusammengeführt werden und zuletzt Rot hinzugefügt wird: «Denken Sie sich, dieses Schwarze und Weiße wäre nicht ruhig, sondern es bewegte sich ineinander, es wellte ineinander […]. Wenn ich die richtige Nuance hätte wählen können, so würde ich durch dieses Ineinanderwellen von Schwarz und Weiß, in das ich das Rot hineinglänzen lasse, das Pfirsichblüt bekommen.»1 Pfirsichblüt wird so zum «lebendigen Bild des Seelischen». An anderer Stelle beschreibt Rudolf Steiner das Inkarnat als ein feines Weben zwischen Erblassen und Erröten. Wir haben es also immer mit einem lebendigen Bewegen in der Sphäre des Seelischen zu tun.

Wie würdest du Inkarnat bzw. Pfirsichblüt von Rosa unterscheiden?

Ich denke, es ist die Frage, ob es sich um ein verdünntes Rot handelt oder ob dieser oszillierende Farbton sich ereignen kann. Dabei ist die Mischung nicht so entscheidend, ob aus Weiß, Schwarz und Rot oder aus den drei Glanzfarben Blau, Gelb und Rot.

Was geschieht, wenn wir dieses Rosa oder Inkarnat nach innen nehmen? Was bedeutet das für unser Erkennen oder Erleben?

Da fällt mir ein Aphorismus von Novalis aus ‹Blüthenstaub› ein, in dem es heißt: «Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten – die Vergangenheit und Zukunft. Die Außenwelt ist die Schattenwelt – sie wirft ihren Schatten in das Lichtreich. Jetzt scheints freilich innerlich so dunkel, einsam, gestaltlos – aber wie ganz anders wird es uns dünken, wenn die Verfinsterung vorbei, und der Schattenkörper hinweggerückt ist – Wir werden mehr genießen als je, denn unser Geist hat entbehrt.» (Nr. 17) Die Welt, die uns am Tage erscheint, wird hier als die Schattenwelt bezeichnet, die das Lichtreich verdunkelt. Der Weg nach innen führt zunächst einmal in die Nacht, in die Dunkelheit und Finsternis. Doch diese Nacht ist für Novalis nicht nur finster. In der 4. ‹Hymne an die Nacht› heißt es: «Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht?» Die Nacht wurde durch den Tod seiner geliebten Sophie, der er anfänglich nachsterben wollte, für Novalis eine neue Welt: «Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen geheimnisvollen Nacht […]. Himmlischer, als jene blitzenden Sterne, dünken uns die unendlichen Augen, die die Nacht in uns geöffnet.» (1. Hymne). Im Raum der Nacht feierte er die Wiederbegegnung mit Sophie: «[…] da kam aus blauen Fernen – von den Höhen meiner alten Seligkeit ein Dämmerungsschauer – und mit einem Male riss das Band der Geburt – des Lichtes Fessel. Hin floh die irdische Herrlichkeit und meine Trauer mit ihr – zusammen floss die Wehmut in eine neue, unergründliche Welt – du Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels kamst über mich – die Gegend hob sich sacht empor; über der Gegend schwebte mein entbundner, neugeborner Geist.» Hier im «Himmel der Nacht» begegnet er der Geliebten, die das Licht dieser Nacht ist. So wird Nacht zur Quelle der Inspiration. Was vormals Dunkelheit war, beginnt sich für die Augen, die sehend geworden sind, zu erhellen. Das ist mit anderen Worten der Schwellenübergang.

Newton hat in seiner Farbenlehre aufgrund seines theoretischen Zugangs nur das Tagesspektrum der Farben berücksichtigt und nicht das Nachtspektrum. Goethe hatte als sorgfältiger Beobachter das Ganze im Blick und in seinen Experimenten das Dunkelspektrum wahrgenommen und dazugestellt, wodurch er auch die Farbe Purpur entdeckt hat. Purpur hat für mich mit dem Pfirsichblüt, dem Inkarnatton zu tun und damit mit dem Dunkelspektrum. Seine Entdeckung betrifft nicht nur die Farbenlehre, es hat für mich auch eine philosophische Dimension. Denn wenn man Newton folgt, so wäre nur gültig, was dem Tag zugeordnet ist. Damit fällt die Nachtwelt weg, der Raum der Inspiration, die Sphäre des Geistes, der aus dem Dunkelspektrum spricht. Und das Dunkelspektrum, man könnte auch sagen die Finsternis, hat eben zwei Schichten: Es ist einerseits die gewaltige Welt der den Erdengrund tragenden höchsten Hierarchien, der Vatergrund. Und andererseits der Ort, an dem sich die dunklen Kräfte und Mächte manifestieren. Die Finsternis ist aus der Perspektive der Farbenlehre gesehen doppeldeutig. Ich glaube, es wäre heilsam, sich mit diesen weitergehenden Perspektiven auseinanderzusetzen. Im Zeitalter der Bewusstseinsseele ist die Herausforderung, sich dem Dunklen mit Bewusstseinshelle zu stellen und dieses zu durchlichten.

Entspricht das Rot in der Inkarnatsmischung von Schwarz/Weiß/Rot dem Willen, sich der Auseinandersetzung von hell und dunkel zu stellen?

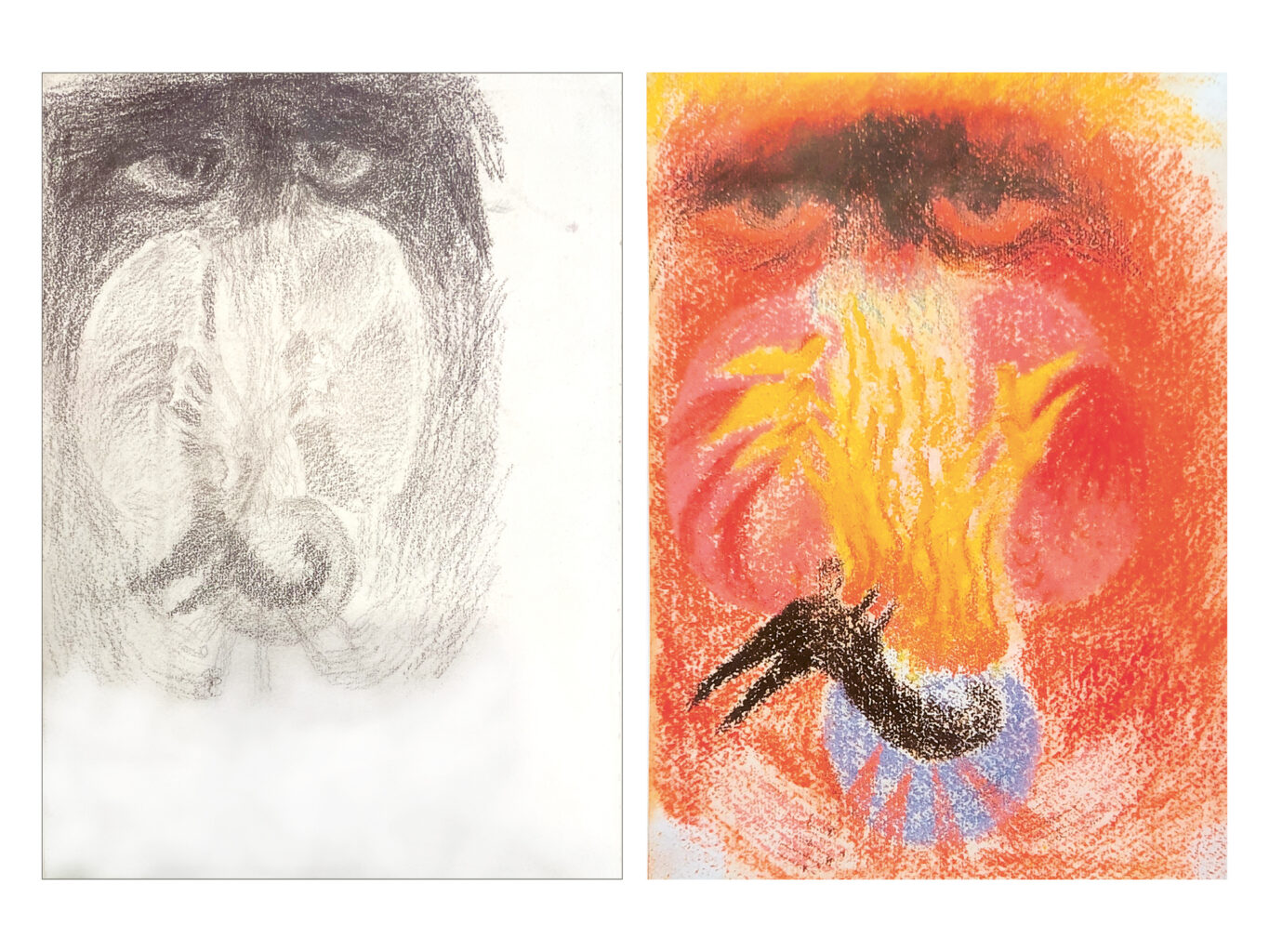

Mein Lieblingsmotiv in der Deckenmalerei des Ersten Goetheanum – es ist auch im Zweiten zu sehen – ist ‹Gottes Zorn und Gottes Wehmut›, ein eindrückliches Motiv. Aus dem Schwarz herausschauend blicken zwei göttliche Augen auf den Menschen herab. Unterhalb dieser Augen ist der Geist der Finsternis, Ahriman, zu sehen. Dazwischen sind Engel abgebildet, die mit Feuer und Licht möglicherweise diesen Geist zu besänftigen suchen. Das Ganze wird von zwei Händen gehalten. Im Hinblick auf unsere Zeit könnte man sagen: Wir blicken sehr viel in die Dunkelheit und sehen dabei nicht, was als Licht wirkt und auch von Menschen positiv gedacht, empfunden und meditiert wird.

Wie wird unser Sehen selbst inkarnatfarben? Wie lernen wir anders sehen?

Da ist das Beobachten des Inkarnats beim anderen Menschen ein wunderbares Feld. Wie zeigen sich die Mischungsverhältnisse? Geht es ins Rötliche oder mehr in die Blässe? Wie Farben wirken oder wie die Menschen mit Farben umgehen, ist aufschlussreich. In Europa erlebe ich, dass Menschen teilweise kräftige Farben schwer ertragen. Schwarz, Weiß, Grau oder auch Brauntöne überwiegen sowohl bei der Kleidung als auch in Wohnungseinrichtungen, als sei eine kräftige Farbe beinahe zu viel, fast wie ein Schock. Ein roter Mantel kann als aufdringlich empfunden werden. Farberlebnisse könnten daher stärker kultiviert werden, denn Farbe hat eine positive Wirkung auf die Seele. In farbigen Räumen habe ich das Gefühl, eine Hülle zu erleben. Ich empfinde mich in einem durch die Farbe bestimmten Kräfteverhältnis und das ist als Wirkung wohltuend. Bei schlechtem Wetter kann eine gelbe Wand Wunder wirken. Auf dem Feld der Farbwirkungen täte mehr Aufmerksamkeit gut. Wir hatten gerade in der Sektion für Bildende Künste unsere Himmelfahrtstagung in Den Haag. Thema war die schöpferische Kraft der Farbe in Kunst, Architektur, Therapie, Wissenschaft usw. Die Teilnehmenden waren alle in einer freudigen und erhobenen Stimmung, seelisch angeregt. Farbe ist ein Lebenselement der Seele, man könnte noch viel bewusster dafür werden, dass Farben unmittelbar auf die Seele gestaltend wirken. Ein spielerisches Arbeiten damit wäre fruchtbar und anregend. Dann würde man auch erleben, dass die Farbe eine Macht ist, die einem wirklich etwas gibt.

Wie reagiert die Seele auf Pfirsichblüt?

Wir vollziehen unbewusst immer mit, wie der andere Mensch das feine Gleichgewicht zwischen Erröten und Erblassen, aber auch Ermatten oder einer gewissen Leblosigkeit und Erschöpfung zeigt, ebenso wie wenn wir einen begeisterten Menschen beobachten, dessen Gesicht in sanfter Röte belebt ist. Man kann beobachten, wie jeder Mensch beinahe fortwährend ein feines Vibrieren in diesen Gleichgewichtsverhältnissen zeigt.

Inkarnat also als bewegliche Schwelle?

Ja. Es ist überhaupt nicht fest. Wenn jemand zum Beispiel krank ist, wird sichtbar, dass sich gelbliche oder sogar bis ins Grünliche gehende Tendenzen zeigen, bei frierenden Menschen sogar bläulich. Man hat eine permanente Wahrnehmung vom Lebenszustand des anderen Menschen, realisiert das aber selten. Das ist an den Bildfarben Schwarz, Weiß, Pfirsichblüt und Grün das Spannende. Steiner beschreibt: Grün ist das tote Bild des Lebens. Wir können nicht sehen, was an den Pflanzen das Lebendige ist. Die Farbe Grün zeigt uns quasi das tote Bild dessen, was das Leben dahinter ist, was wir aber mit dem gewöhnlichen Bewusstsein nicht wahrnehmen können. Inkarnat ist das lebendige Bild des Seelischen. Weiß ist das seelische Bild des Geistes. Und Schwarz ist das geistige Bild des Todes. Diese Formulierungen sind eigentlich wie eine Meditation. Es geht vom Physischen aus und reicht über das Seelische ins Geistige hinein, immer die jeweiligen Verhältnisbildungen beschreibend, verbunden mit der Frage nach der Bildhaftigkeit. Das finde ich ganz begeisternd.

«Was da nach außen strahlt in dem Inkarnat, das ist nichts anderes als der sich als Seele in sich erlebende Mensch. […] Und wir können sagen, was wir da im Inkarnat als Farbe vor uns haben, es ist das Bild der Seele. Also wir sehen die Seele des Menschen, aber gehen Sie noch so weit in der Welt herum, Sie werden finden für dasjenige, was als menschliches Inkarnat auftritt, müssen wir das Pfirsichblüt wählen, sonst finden wir es ja eigentlich nicht an äußeren Gegenständen. Wir können es ja auch nur durch alle möglichen Kunstgriffe in der Malerei erreichen. Denn dasjenige, was da als menschliches Inkarnat auftritt, ist schon Bild des Seelischen. Aber es ist, daran kann ja gar kein Zweifel sein, nicht selber seelisch. Es ist das lebendige Bild der Seele.» (Aus ‹Das Wesen der Farbe›, erster und zweiter Vortrag) Das finde ich sehr besonders. Und die Glanzfarben, also Blau, Rot und Gelb, haben ein Eigenleuchten, sind nicht nur Bild von etwas, sondern da äußert sich das Wesen selber viel direkter. Es ist die Außenseite des Wesenhaften. Die Bildfarben Grün, Pfirsichblüt, Schwarz und Weiß sind dagegen hingeworfene Bilder, etwas Schattendes. Es wäre doch schön und anregend, wenn wir viel mehr so die anderen Menschen wahrnehmen würden, dass wir in dem, was uns als Inkarnat entgegenkommt, den Ausdruck der Seele lesen könnten.

Die Farbe ist die Schwelle, aus dem Abstrakten zu inkarnieren, zu wagen, der Seele ein Leben zu ermöglichen. Eine Schwelle von innen, außen, Tagfarben, Nachtfarben. Eine Schwelle, auf der Geist erscheint?

Deine Frage bringt mich auf eine rätselhafte Stelle bei Jakob Böhme, der ja dieses Jahr seinen 500. Todestag hat. In seinem Werk ‹Morgenröte› heißt es da: «dan die MORGENROTE bricht an / der Durchbrecher der innersten Geburt erzeigte sich mit seinem rothen / grünen /und weissen fähnlein in der eussersten geburt auff dem Regenbogen.»2 Das Übergängliche zwischen dem Licht, das für den Tag, und der Finsternis, die für Nacht steht, bilden Morgen und Abend. Sie sind eine Wirkung der Sonne, die am vierten Schöpfungstag erschaffen wurde. Die ‹Morgenröte›, von der Böhme schreibt, weist, indem von einem «Durchbrecher der innersten Geburt» die Rede ist, in andere Sphären. Man könnte es die geistige Geburt des Menschen nennen und es ist wohl kein Zufall, dass mit den Farben Rot und Grün die Rosenkreuzmeditation aufklingt. Der innere Durchbruch im Verstehen des Rätsels von Morgen und Abend vollzieht sich polar mit der äußersten Geburt auf dem Regenbogen, als farbige Brücke zwischen der irdischen und der geistigen Welt, dem Bild des Geborenwerdens des geistigen Menschen im neuen Bund mit Gott.

Titelbild Studien zum Inkarnat von Christiane Haid.