Bei ihrem Treffen tauschten sich die anthroposophischen Medienschaffenden über ihre Erfahrungen mit geschlechtergerechter Sprache aus, denn noch immer heißt es ‹Mitarbeiter› statt ‹Mitarbeitende›.

Dass die Zeit vorbei ist, in der man die Aufmerksamkeit auf diesen kleinen großen Unterschied als Spitzfindigkeit abtun kann, darin waren sich alle Medienschaffenden einig. Doch auf welchem Weg kann man ihm am besten gerecht werden? Frank Hörtreiter, Öffentlichkeitsbeauftragter der Christengemeinschaft, spannte den Bogen weit, indem er darauf hinwies, dass die Trennung aller Wesen und Erscheinungen in ‹weiblich› und ‹männlich› Ausdruck des Sündenfalls sei, und dazu gehöre auch die Vorstellung, dass Gott männlich sei. Sebastian Jüngel merkte an, dass der Genus der Dinge ursprünglich nichts Geschlechtliches meinte, sondern innere Qualitäten, was sich auch in dem Gegensatz von Ying und Yang des Daoismus zeige. Mit der Vorstellung der freien Persönlichkeit sei dieser Gegensatz in die geschlechtliche Identität verhärtet worden. Zu jedem Krankheitsprozess, so Charlotte Steinebach, gehöre Separation und damit Bewusstsein und anschließende Integration und Heilung. So, wie neues Leben physisch in der Vereinigung der Geschlechter entstehe, so entstehe neues Leben auch im geistigen Sinne, wenn hier eine sprachliche Vereinigung gelinge. Wolfgang Held unterstrich diesen Gesichtspunkt historisch: Große Kulturen würden ihre Blüte häufig der Vereinigung dieser Gegensätze verdanken. So sei Griechenland aus der Gemeinschaft einer nördlichen, männlich orientierten Raub- und Jagdkultur mit einem südlichen, kretischen matriarchalen Strom entstanden, und auch das alte Ägypten schöpfte seine kulturelle Identität aus der fortwährenden Integration von unterem Reich und oberem Reich, von bäuerlicher Kultur und räuberischer Kultur. Ein häufig gestelltes Rätsel zeigte der Runde, dass man bei männlichen Bezeichnungen auch männlich denkt: Vater und Sohn werden bei einem Autounfall beide verletzt und kommen ins Krankenhaus. Ein Chirurg tritt an den Jungen, um ihn zu operieren, und sagt: «Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn.» … Wer denkt hier, dass ‹der› Chirurg die Mutter des Jungen ist?

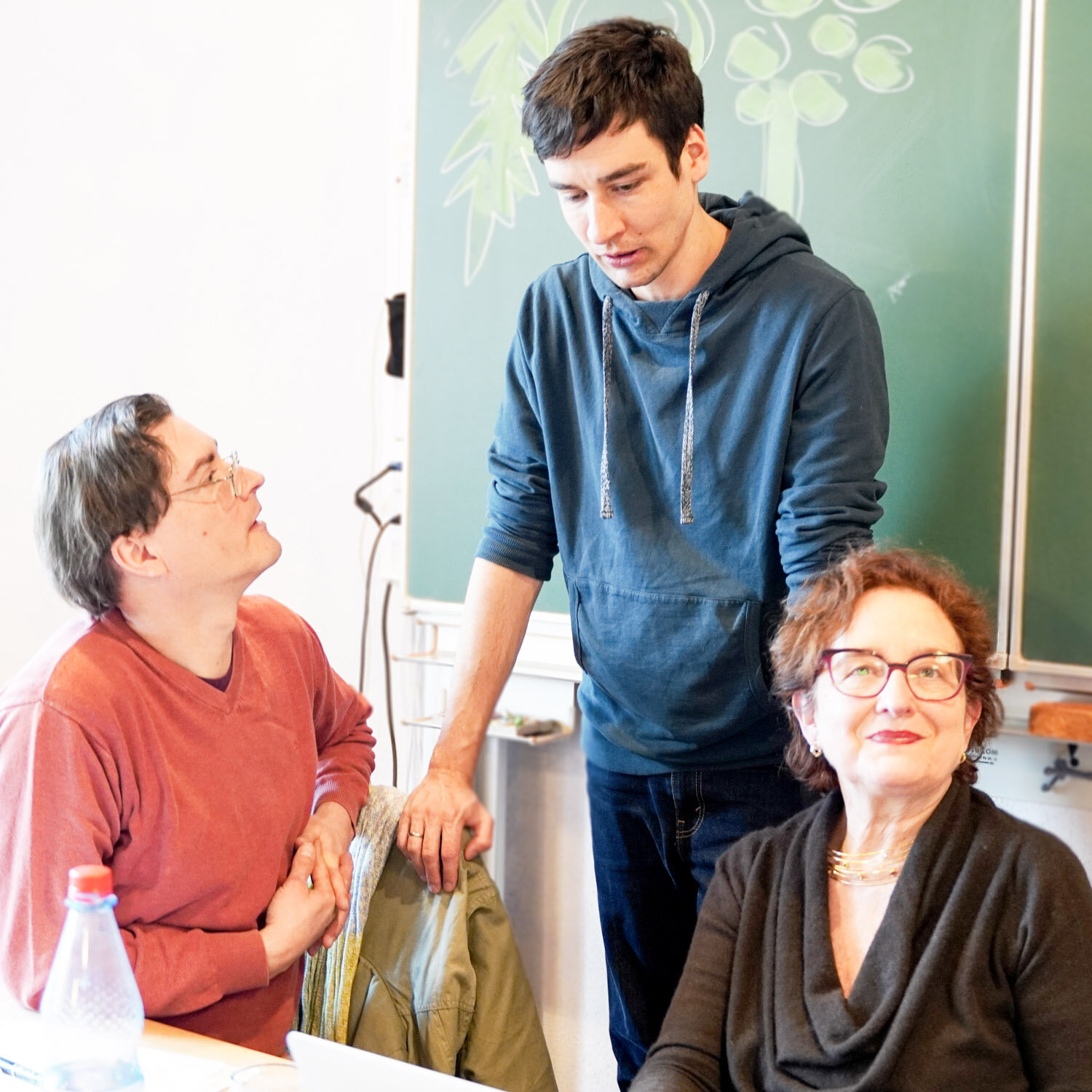

Titelbild: Sebastian Jüngel (Kommunikation Goetheanum), Raffael Waldow (Zeitschrift ‹Vorhang auf›, Annette Bopp ‹medizin aktuell›. Foto: W. Held.