Andreas Laudert hat die Biografie ‹Unter den Augen des Himmels› über Rudolf Steiner verfasst. In einem Spiel von Nähe und Distanz zeichnet er Wege zu diesem Himmel. Im Gespräch mit Wolfgang Held.

Wie kam dein Entschluss zustande, eine Biografie über Rudolf Steiner zu schreiben?

Andreas Laudert Es war ein Auftrag von außen – ich selbst hätte aus einer Art Scheu wohl nicht die Initiative dazu ergriffen. Ich bin dann in mich gegangen, ob ich in der Tiefe die Berechtigung finde, ein Lebensbild von Rudolf Steiner zu verfassen, zumal es ja schon einige Biografien über ihn gibt. Die Klärung bestand darin, den eigenen Ansatz und inneren Pfad zu finden.

Der führte dich dann zu dem poetischen Titel ‹Unter den Augen des Himmels›?

Der Titel kam mir erst, als ich das Manuskript abgeschlossen hatte. Ich fand ihn stimmig, weil er eine doppelte Blickrichtung hat: Zum einen steht Rudolf Steiner unter diesem Blick oder Schutz einer auf ihn hoffenden geistigen Welt, und zugleich schaut der Himmel uns selbst an in seinem Werk.

‹Schicksalsflügel› ist ein weiteres poetisches Wort im Buch.

Wobei Steiner immer auch mit enormem Gegenwind zu kämpfen hatte, um im Bild zu bleiben. Mich hat interessiert, wie er in den spannungsreichen Lebenssituationen und biografischen Stationen stets innerlich abwägen musste: Was ist jetzt der nächste Schritt?

Du nennst Rudolf Steiner einen ‹lernenden Lehrer›?

Das ist jetzt ein gewagter Sprung und das bitte ich nicht falsch zu verstehen: Ich komme auch aus der Theologie, und ich habe die Grundgeste des Christus in den Evangelien immer so erlebt, dass er seine Zeit kennenlernen wollte, die Menschen kennenlernen wollte. Er trug diese göttliche Kraft in sich, hatte eine Aufgabe und musste fortwährend schauen, wie die Menschen auf ihn reagierten. Er hat sich unterschiedlich geöffnet, je nachdem, ob er wahrnahm, da ist jetzt ein Resonanzboden. Ich glaube, dass im Kern auch Steiner alles versucht hat, um diese eine Aufgabe, die er hatte, zu erfüllen: das Geistige im Menschenwesen verstehbar zu machen. Wie kommt das auf die Erde? Dabei musste er auch gleichsam lernen, wie er so lehren kann, dass die Menschen ihn verstehen. Also, wo er anknüpfen konnte. Er war neugierig auf die Zeitgenossen mit ihren Impulsen und auch unglaublich großzügig. Es geht immer um diese Resonanz, den Dialog mit dem Leben. Rudolf Steiner, da bin ich überzeugt, hat auch von seinen Mitmenschen ‹gelernt›: indirekt, für seine Aufgabe, ob von Arbeitern am Goetheanum, von Kindern beim Nachhilfeunterricht oder von Professoren. Er war immer im Prozess. Bei den Vorträgen vergessen wir das manchmal. Ich glaube, dass er da sehr genau gespürt hat: Was ist das jetzt für ein Publikum, wie weit kann ich gehen bei dem, was ich mitzuteilen habe? Ich stelle mir vor, dass er vielleicht heute ‹seinen› Anthroposophen sagen würde: Ihr müsst mir helfen, damit ich noch präziser, auch: zeitgemäßer spreche. Ihr müsst mir helfen durch die Art, wie ihr zuhört, damit wir gemeinsam mir ermöglichen, die Zugänge weit zu öffnen und geöffnet zu halten. Der Übersetzungsprozess aus dem Geistigen hört nie auf und ist gerade im 21. Jahrhundert umkämpft und dynamisch. Alle müssen wir einander helfen, sprechend und hörend, im weitesten Sinne ‹wissenschaftlich›, also forschend, und künstlerisch, Anthroposophie übersetzbar zu halten.

Auch Anthroposophen stünden in Gefahr, manchmal ‹Lobbyisten› zu werden: Was meinst du damit?

Es bedarf einer hohen Aufmerksamkeit und Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber, wenn man ‹für› Rudolf Steiner spricht. Ich kann mich da selbst nicht ausnehmen. Oft geht es, genau wie für politische oder moralische Interessengruppen, auch für anthroposophische Repräsentanten darum, das eigene Gesicht zu wahren, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, den Laden zusammenzuhalten, Sprachregelungen zu verabreden. Man verschließt sich, ist nicht mehr offen.

Zu dieser Offenheit gehört es wohl auch, wenn du schreibst, dass du mit der Biografie dazu einladen wolltest, ihm die Freiheit zu lassen, mehr als der Begründer der Anthroposophie gewesen zu sein.

Ja, ich bin ja nicht der Einzige, der die Frage hat, was es bedeutet, Rudolf Steiner in Demut und Selbständigkeit zu begegnen, frei und verbunden. Rudolf Steiner von seinem Tod her verstehen heißt, dass in gewisser Weise das erste Mal die ganze Potenzialität wieder frei wird. Müssen wir vielleicht Steiner als zur Anthroposophischen Gesellschaft eigenständig stehend sehen und ihn vom Gewordenen wie probeweise ‹trennen›, gerade damit es die anderen nicht tun? Damit die Verbindung überhaupt erst wieder aus dem Ich geschaffen werden kann. Es ist ja eine Tendenz, dass man die sogenannten positiven Errungenschaften von seinem Namen entkoppeln und ihn und damit letztlich das Esoterische loswerden will. Ich glaube, wenn man versucht, den Ursprungsimpuls Steiners, der ja universell und menschheitlich war, wieder freizulegen, dann kann auch diese tiefe Verbindung zu seinem Werk und zu der Gemeinschaft von Menschen, die das Werk auf die Erde gebracht hat, wie neu entstehen.

Das erinnert mich an Goethe, wenn er sagt, er könne nicht sagen, was es alles mit seiner Figur Faust auf sich hat. Damit sagt er ja, dass Faust größer ist als Goethe selbst – oder?

Ja, das ist, glaube ich, ein passender Vergleich. Die Anthroposophie musste auf die Erde, und es ging darum, Menschen zu finden, die es verstehen und unterstützen. So entstehen Formen, die ihre Bedeutung und ihr Gewicht haben. Zugleich geht Anthroposophie über diese Formen hinaus, denn es geht in der Anthroposophie um die Menschheit.

Du sprichst von der Einsamkeit des Kindes, das niemanden fragen kann, und von der Einsamkeit des Erwachsenen, der fortlaufend gefragt wird. Zwei polare Formen der Einsamkeit?

Vielleicht. Ich glaube, es hat ihn geistig einsam gemacht, dass viele Menschen um ihn nicht in ihre Selbstverantwortung, in die Eigenständigkeit getreten sind, sondern die Erwartungen an ihn im Vordergrund standen und die Dinge an ihn delegiert wurden.

In deiner Biografie führst du vielfältige Stimmen an, von Franz Kafka über Bertolt Brecht bis zu Monty Python. Machst du das, um diese menschheitliche Dimension klingen zu lassen?

Ich halte es für fatal und erlebe es als tragisch, wenn soziale Milieus, kulturelle Milieus, spirituelle Milieus auseinanderklaffen und keinen wirklichen Kontakt zueinander finden, weil Begriffe, Vorstellungen, Vorurteile im Weg stehen. Daher finde ich es wichtig, Stimmen hereinzuholen, die vielleicht überraschen und die in ihrer Sprache neues Licht auf Rudolf Steiner und die Anthroposophie werfen.

Das Licht ist vielschichtig: Rudolf Steiner führte ein bürgerliches und ein geistiges Leben. Wie bist du mit dieser rätselvollen Gleichzeitigkeit umgegangen?

Ich glaube, in all diesen Lebenslagen stand Rudolf Steiner vor der Frage: Was muss ich jetzt tun, um der geistigen Aufgabe gerecht zu werden? Als Biograf ging es mir darum, mich diesem Ringen anzunähern, ohne mir anzumaßen, in seine Seele zu sehen. Kürzlich wurde ich gefragt: Was würdest du als das Neue bezeichnen, das deine Steiner-Biografie den schon vorhandenen hinzufügt und das gefehlt hat? Nun, nichts fehlt und alles! Alles, was aus einer echten Beziehung zu Steiners Anliegen und aus einem aufrichtigen Interesse heraus den eigenen, selbst verantworteten Zugang darlegt, kann andere zu ihrem Zugang inspirieren. Wenn etwas aus der Quelle der Individualität kommt, wenn sich jemand so in den Dialog mit Steiners Werk begibt, dann ist es immer kostbar und ‹neu›.

Ja, dann ein Ratschlag, den du, uns allen und wahrscheinlich auch dir selbst gibst. Steiner wollte Beispiele geben, keine Gesetze oder Regeln. Oder nehmen wir ihn oft zu eng?

Er hat viele künstlerische Formen geschaffen, in der Architektur, durch die Eurythmie, durch die Mysteriendramen. Aber das eigentlich Künstlerische ist sein ganzes Leben. Was er geschaffen hat, sind Beispiele und Gleichnisse für den einen, letztlich immer gleichen Impuls. Worum es wohl geht, ist, immer wieder aus dem Wesen zu schaffen, aus dem zentralen geistigen Kern, der geistigen Wirklichkeit, in den konkreten Augenblicken, die sich ja ständig ergeben. Das heißt für mich, Anthroposoph sein.

Als du dein Buch fertig geschrieben hast: Was für ein Gefühl zog dir durch die Seele?

Das Gefühl, dass ich Rudolf Steiner treu geblieben bin.

Jetzt spreche ich den Theologen in dir an. Wo hast du das Gefühl, du stehst vor dem Altar, wenn du dich Rudolf Steiner widmest?

In der Empfindung, dass es vollkommen offen ist und ich wie vor einem Nichts stehe bei der Frage ‹Wo ist Rudolf Steiner – jetzt?›. Ich fühle keine Antwort, ich fühle etwas vollständig Abwartendes. Diese Ohnmacht, dieses Offene muss uns ‹heilig› sein. Mir ist es heilig. Es geht auch um die ganz eigene Beziehung, vielleicht auch eigene Geschichte mit dem Menschen Steiner und seinem Karma. Ich hatte eine Zeit lang beim Schreiben ein Bild von ihm auf dem Schreibtisch stehen und ich habe darüber nachgedacht: Was hast du für eine Geschichte mit ihm? Ich habe mich still gefragt vor dem inneren Altar: Wie wird er meine Arbeit nehmen? Jetzt ist das Buch in der Welt. Und jetzt geht es weiter.

Buch Andreas Laudert: Unter den Augen des Himmels. Das Leben Rudolf Steiners. Futurum, Basel 2025.

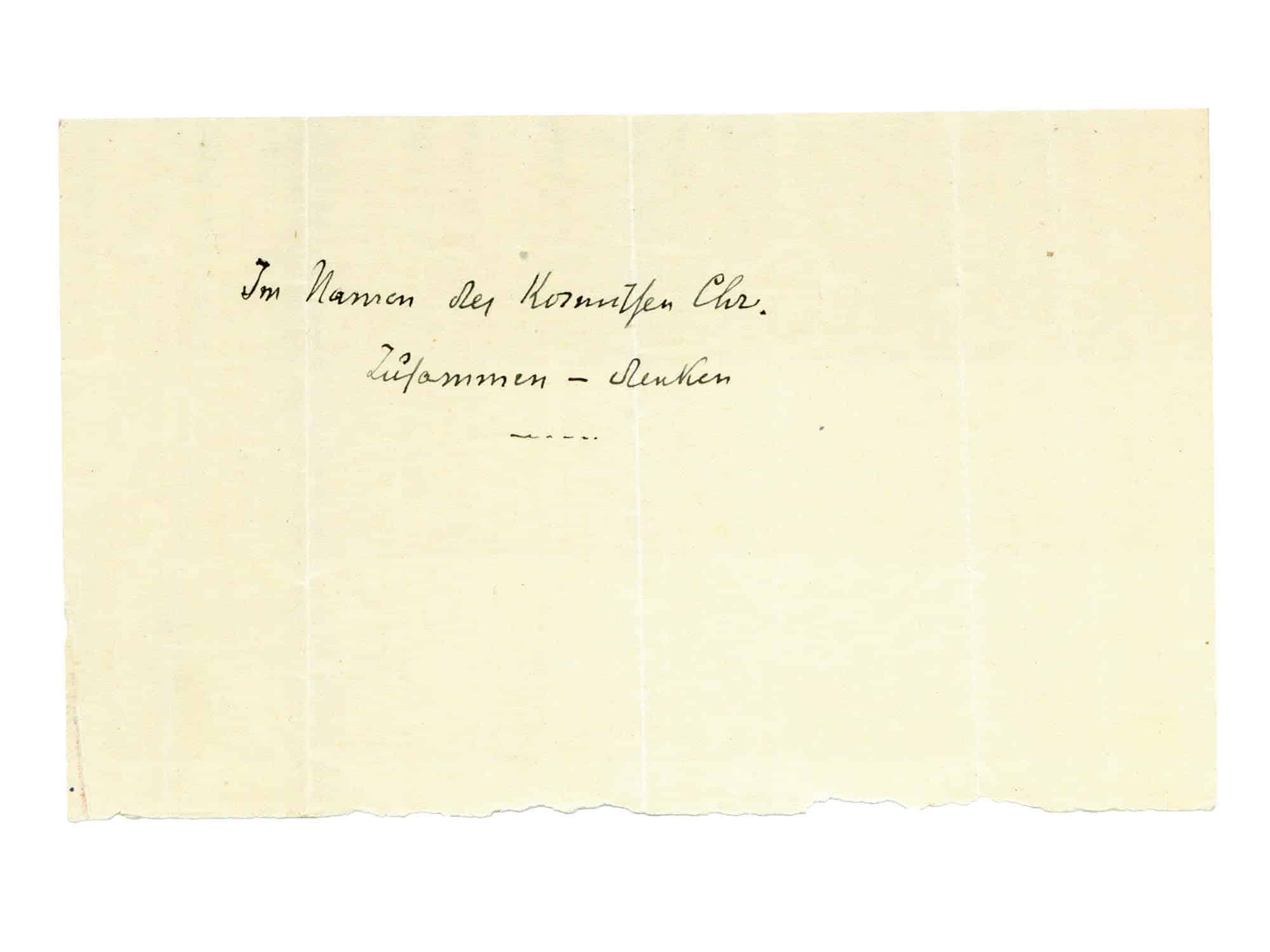

Titelbild Undatierter Notizzettel von Rudolf Steiner, Goetheanum Dokumentation:

«Im Namen des Kosmischen Chr. Zusammen – denken …»