In den Dichtungen von Christian Morgenstern ist eine Sprache, die den Zusammenhang zwischen Mensch und Kosmos erlebbar macht.

Morgensterns Verhältnis zur Sprache und zum Wort ist kein einfaches und eindeutiges. Blicken wir auf die Aphorismen, so fällt dies sofort auf, da hier auf engstem Raum gesammelt ist, was Morgenstern über Sprache geschrieben hat. Zwei Tendenzen lassen sich vor allem festmachen: Einmal reicht Sprache nicht aus, um auf den Grund der Dinge und der Welt zu dringen. Sie bleibt an der Oberfläche haften und ist willkürlich. Ein andermal ist sie Ausdruck des Innersten selbst.

Zwischen Zeichen und Wesen

1896 notiert Morgenstern: «Oft überfällt dich plötzlich eine heftige Verwunderung über ein Wort: Blitzartig erhellt sich dir die völlige Willkür der Sprache, in welcher unsere Welt begriffen liegt, und somit die Willkür dieses unseres Weltbegriffs überhaupt.»1 Worte sind letztlich Konventionen. Die Begriffe, die die Dinge benennen, beruhen auf Vereinbarungen der Menschen untereinander. 1909 wiederum wird der Sprache Ewigkeitscharakter zugeschrieben, sie findet Zugang zu Gott, bekommt damit etwas Wesenhaftes und birgt Entwicklungspotenzial für den Menschen: «Die Sprache ist eine ungeheure fortwährende Aufforderung zur Höherentwicklung. Die Sprache ist unser Geisterantlitz, das wir wie ein Wanderer in die unabsehbare und unausdenkbare Landschaft Gott unablässig weiter hineintragen.»2

Sicher könnte man diese Diskrepanz zur Seite schieben, indem man sich auf den zeitlichen Entstehungszeitraum bezieht und den Einfluss, den Fritz Mauthner oder Rudolf Steiner auf Morgenstern hatten, hervorhebt. Doch hätte man damit nicht viel gewonnen. Denn das Problem an sich bleibt bestehen. Es zeigt sich an ihm eine grundsätzliche Frage, die schon Platon in seinen Kratylos-Dialogen formulierte und die bis heute ihre Geltung und Berechtigung hat. Vereinfacht gesagt geht es darum, ob die Bezeichnungen der Dinge zufällig sind und auf Konvention beruhen oder ob sie objektiv sind und damit Wahres und Wesenhaftes über die Dinge aussagen.

Diese Fragen werden von der Antike bis heute unter je anderen Vorzeichen diskutiert: Das gilt für das Mittelalter, die Renaissance sowie den Humanismus, die Aufklärung, den Idealismus, das 19. Jahrhundert und die Jahrhundertwende bis zur Sprachwissenschaft, Semiotik, Philosophie und Neurologie des 20./21. Jahrhunderts.

Christian Morgenstern steht hier in einem ganz alten und ganz aktuellen Frage- und Erkenntnisraum. Wobei allerdings heute zu beobachten ist, dass die Ansicht, Sprache sei ein willkürliches, von Konvention bestimmtes Zeichensystem, überwiegt. Worte sind meist nur noch reine Informationsträger und ein mehr oder minder gutes Verständigungsmittel. Wir sind, wie Rudolf Steiner einmal formulierte, «Abstraktlinge geworden […] schrecklich verschrumpelte Menschen; so wie wenn ein Apfel oder eine Pflaume ganz verschrumpelt ist, so sind wir in Bezug auf das Erleben der Sprache geworden.»3

Und doch gibt es Erkenntnisse auf geisteswissenschaftlicher und künstlerischer Ebene4, auf medizinisch-neurologischer5 und auch linguistischer6, dass Worte wirksam schaffend sein können, dass sie nicht nur auf Konvention beruhen, sondern letztlich mit kosmischen Gesetzen zusammenhängen, auch wenn dies vielleicht nicht so benannt wird.

In den Dichtungen von Christian Morgenstern ist eine Sprache, die den Zusammenhang zwischen Mensch und Kosmos erlebbar macht.

Anschluss an den geistigen Umraum des Wortes

Morgenstern versucht, den geistigen Umraum der Worte wieder neu zu beleben und zu dem «inspirierten Urelement der Sprache» zurückzukehren.7

Das kann bei ihm auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Es gibt Gedichte, die vor allem auf der inhaltlichen Ebene einen Zusammenhang mit dem Kosmos herstellen. Dann gibt es jene, die eine solche Bildlichkeit entwickeln beziehungsweise anregen, dass die Worte aus ihren konventionellen Zusammenhängen herausgelöst und neue Beziehungen ermöglicht werden.

Und als Drittes wären Rhythmus und Klang zu nennen, über die der Mensch sich an die großen Rhythmen von Sternen, Sonne und Mond anschließt.

Augenscheinlich und auf der Hand liegt des Menschen Verbindung zum Kosmos in dem berühmten und poetisch vollkommenen Gedicht ‹Eins und Alles› (1898).

Eins und Alles

Meine Liebe ist groß

wie die weite Welt,

und nichts ist außer ihr,

wie die Sonne alles

erwärmt, erhellt,

so tut sie der Welt von mir!

Da ist kein Gras,

da ist kein Stein,

darin meine Liebe nicht wär,

da ist kein Lüftlein

noch Wässerlein,

darin sie nicht zög einher!

Da ist kein Tier

vom Mückchen an

bis zu uns Menschen empor,

darin mein Herze

nicht wohnen kann,

daran ich es nicht verlor!

Ich trage die Welt

in meinem Schoß,

ich bin ja selber die Welt,

ich wettre in Blitzen,

in Stürmen los

und bin der Gestirne Zelt!

Meine Liebe ist weit

wie die Seele mein,

alle Dinge ruhen in ihr,

das ganze Weltall bin ich allein,

und nichts ist außer mir!

Die Grundaussage des Gedichtes – dass durch die Liebe das Ich im Weltall lebt und das Weltall im Ich – wird hier durch die drei mittleren Strophen realisiert. Konkret wird gezeigt, dass die Liebe in den Pflanzen, den Mineralien, der Luft, dem Wasser und in dem kleinsten Tier, dem Mücklein, bis hinauf zu den Menschen wirkt, sodass dann der Schluss gezogen werden kann, dass das Ich selbst als himmlisch-kosmisches Element in Blitz, Sturm und Gestirn handelt: «ich wettre in Blitzen, / in Stürmen los/ und bin der Gestirne Zelt!» Erst aus dieser starken Bildlichkeit heraus kann dann die Erkenntnis folgen – «das ganze Weltall / bin ich allein, / und nichts ist außer mir!»

Die Verbindung von Ich und Kosmos ist eine lebendige, die vom Ich geschaffen werden muss.

Das Gedicht ‹Meeresbrandung› aus dem Zyklus ‹Vier Elementarphantasien› ist wahrscheinlich 1895 während eines Aufenthaltes Christian Morgensterns auf Sylt entstanden.

Meeresbrandung

Warrrrrrrte nur ……

wie viel schon riß ich ab von dir

seit den Äonen unsres Kampfs –

warrrrrrrte nur ……

wie viele stolze Festen wird

mein Arm noch in die Tiefe ziehn –

warrrrrrrte nur ……

zurück und vor, zurück und vor –

und immer vor mehr denn zurück –

warrrrrrrte nur ……

und heute mild und morgen wild –

doch nimmer schwach und immer wach

warrrrrrrte nur ……

umsonst dein Dämmen, Rammen, Baun,

dein Wehr zerfällt, ich habe Zeit –

warrrrrrrte nur ……

wenn erst der Mensch dich nicht mehr schützt –

wer schützt, verloren Land, dich dann?

warrrrrrrte nur ……

mein Reich ist nicht von seiner Zeit:

er stirbt, ich aber werde sein –

warrrrrrrte nur ……

und will nicht ruhn, bis dass du ganz

in meinen Grund gerissen bist –

warrrrrrrte nur ……

bis deiner höchsten Firnen Schnee

von meinem Salz zerfressen schmilzt –

warrrrrrrte nur ……

und endlich nichts mehr ist als Ich

und Ich und Ich und Ich und Ich –

warrrrrrrte nur ……

Die Kraft dieses Gedichtes liegt nun eindeutig nicht in der Aussage, dass sich die Meeresbrandung das Land immer mehr zurückholt – stetig, allmählich und gewaltsam über große Zeiträume hinweg, sondern sie liegt im lautmalerischen Spiel, den Wiederholungen und dem Umgang mit dem Metrum. Allein elfmal ertönt der drohende Imperativ «Warrrrrrrte nur …». Eine extreme Spannung wird dadurch erzeugt, dass das Verb warten, das eigentlich einen stillen, ruhigen Zustand des Verhaltens ausdrückt, durch das siebenfache «r» in eine unendliche Wellenbewegung versetzt und konterkariert wird, um dann im «nur» noch einmal aufgenommen zu werden und auszurollen. Der Umgang mit dem «r» bildet den Aufbau und das Auflaufen einer Welle ab, wie wir es vom Meer kennen. Begeben wir uns in dieses «r» hinein, so können wir unmittelbar erleben, was Meeresbrandung ist. Wir kommen zu einer Art imaginativem Erleben derselben, was uns kein Sprechen darüber vermitteln könnte.

Diesem wilden, drohend-aggressiven Rollen, das kein Metrum kennt, wird nun ein gleichmäßiger vierhebiger Jambus in den Versen entgegengesetzt, in dem die Meeresbrandung beschreibt, wie sie gegen das Land kämpft. Der Kampf erscheint so im Wechsel zwischen Nichtrhythmischem und Rhythmischem des Gedichtes selbst.

Nehmen wir hinzu, was Rainer Patzlaff herausgefunden hat, dass im vierhebigen Jambus die kosmische Harmonie verborgen liegt, es der Vers ist, der Mensch und Kosmos verbindet8, so zeigt sich, dass das überbordende Meer mit seinem ametrischen «Warrrrrrrte nur …» diese regelrecht untergräbt oder überrollt.

Der Zusammenhang zwischen Sprache und Kosmos ist in ‹Meeresbrandung› also direkt durch den Rhythmus, das Metrum und den Laut gegeben. Sprache ist Meeresbrandung, während sie über Meeresbrandung spricht.

Während es in ‹Meeresbrandung› noch eine inhaltliche Aussage gibt – das Meer holt sich das Land –, gibt es Gedichte, die jeder oder fast jeder Bedeutung entbehren.

Der Flügelflagel

Der Flügelflagel gaustert

durchs Wiruwaruwolz,

die rote Fingur plaustert

und gasuig gutzt der Golz.

Im ‹Flügelflagel› (1907) spielt Morgenstern mit den Lauten und setzt sie dominant, gibt aber den Sinn- und Bedeutungsgehalt von Sprache nicht vollständig auf. Denn die Worte sind in ihrer Lautabfolge noch so, dass sie mit einer Bedeutung locken. Natürlich hören wir im ‹Flügelflagel› den Flügel, in der «Fingur» eine Kontamination von Figur und Finger, im «gaustert» steckt ein geistert, im «Wiruwaruwolz» eine Art Wirrwarr von Holz, in «plaustert» ein plustert, in «gutzt» ein guckt. Die Assoziationsreihen sind vielfältig und doch entziehen die Worte sich dem Sinn und der engen Bedeutung.

Sie fordern zu einem fortwährenden Hin und Her zwischen Bedeutung und Nichtbedeutung heraus oder zwischen Hingabe an die Laute und an die darin noch wohnende Bedeutung. Sinn liegt so im Dazwischensein. Versuchen wir diese Art von Dazwischensein zu halten, das Wort in seiner Lautlichkeit ernst zu nehmen und nicht durch Eindeutigkeit zu verengen, so können wir eine Flügelflagel-Qualität erspüren. Es gilt, zuvorderst wieder zur Beweglichkeit zurückzukehren, nichts festschreiben zu wollen und das Hin und Her, das diese Worte erzeugen, durch ihren Rhythmus und Klang und ihren kleinen Bedeutungsgruß selbst zu erleben. Wortwesen entstehen, die zwar ihre eigene Wirklichkeit und Gesetzmäßigkeit haben, aber auf einer seelisch-geistigen Ebene ebenso wirklich sind wie unsere sichtbare Wirklichkeit.

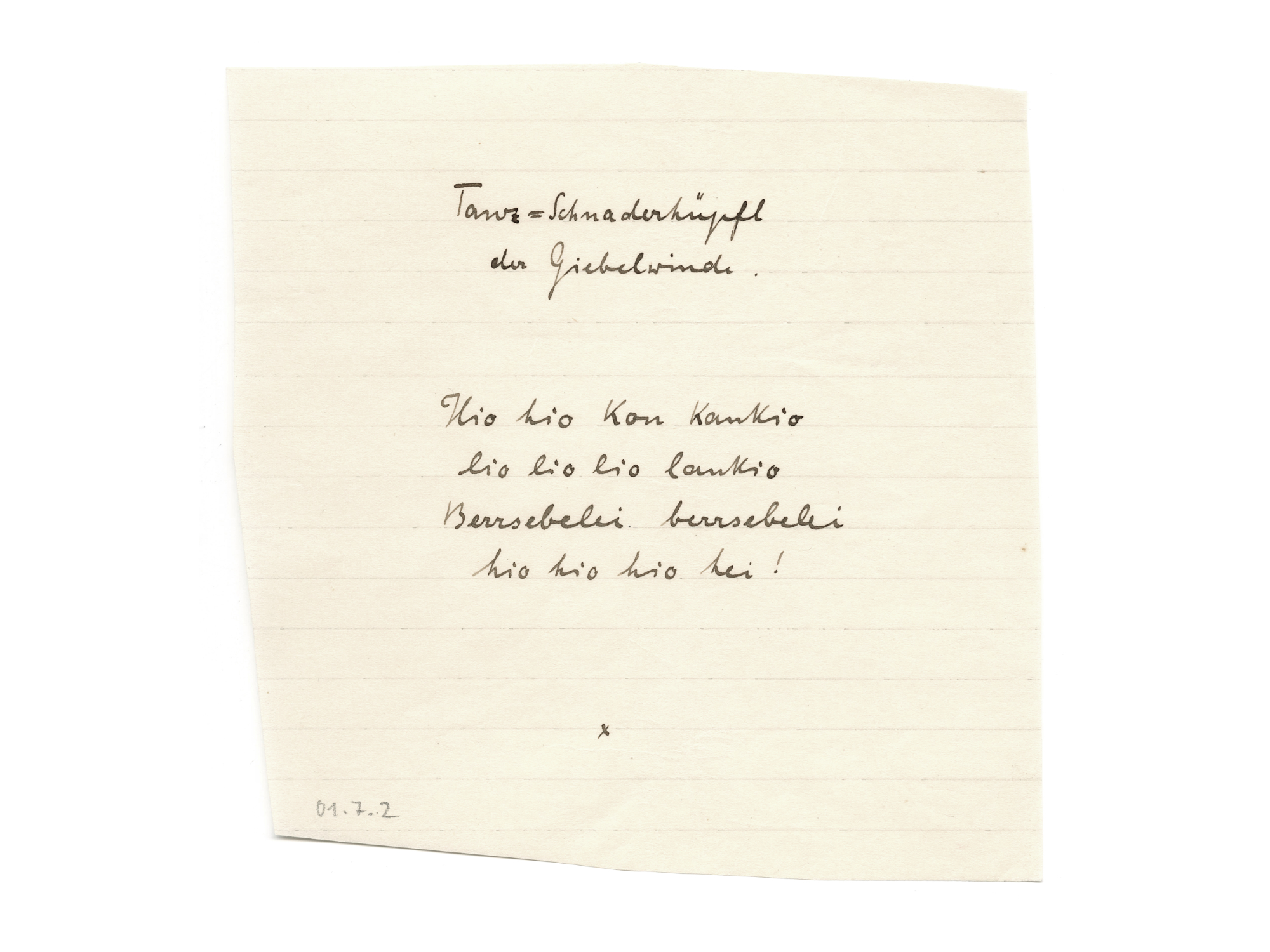

Blicken wir zuletzt auf das wahrscheinlich zwischen 1898 und 1899 erschienene ‹Tanz-Schnaderhüpfl der Giebelwinde›.

Hio hio kon kankio

lio lio lio lankio

Berrsebelei berrsebelei

hio hio hio hei!

Ein ‹Schnaderhüpfl› ist ein vierzeiliges neckendes Stegreif-Liedchen. Und wie eine Giebelwinde tanzen kann, was sie ist, das mag sich jeder selbst vorstellen. Aber dass sie tanzt, dass sie sich windet, das zeigen uns die sich widerholenden Umlaute mal durch das wehende «H», das schöpferisch-wellige «L» angeführt und zwischendurch einmal ein wenig durcheinandergewirbelt durch das zauberische «Berrsebelei». Hier im Tanz herrscht die Wiederholung, das sich Drehende vor und reißt uns mit. Die Worte sind frei von ihrer abstrakten Bedeutung und wir mit ihnen.

Mit diesem Klanggebilde begeben wir uns in den Raum der Musik, «die Kunst der Künste», wie sie Morgenstern nennt. Musik ist, das macht dieses Gedicht sehr deutlich, vor der Benennung und damit vor der Festschreibung. Ihr Raum ist die Beziehung und ihre Zeit ist die Gleichzeitigkeit. Löst sich das Wort von der Aussage, wird zum Laut-Ton, so können wir Hörende in diesen Klangraum eintreten. Ein rhythmischer Schwingkreis entsteht und wir bilden einen Atemraum (Hilde Domin) mit dem großen Atemraum des Makrokosmos, sodass die Sprache sich «durch das Musikalisch-Imaginative hinauferhebt in die geistige Welt».9

Die «Innenseite der Wirklichkeit» – seelisches Erleben und geistiges Erschauen

Gerade die Lautgedichte bilden eine neue Welt in der Welt, wenn sie neue Dinge, Tatsachen, Ereignisse schaffen – sei es ein Nasobem, ein Geierlamm, das Löwenreh, die Oste als Gegenstück zur Weste und vieles mehr. Sicher sind all diese Wunderwesen, Golze, Flügelflagel, Golch und Flubisse, Zris und Zras eine luftige ironische Angelegenheit, ein provokantes Spiel gegen die Konvention und den Glauben, dass Signifikat und Signifikant eine unhintergehbare Einheit bilden. Aber darin gehen sie nicht auf. Sie eröffnen uns vor allem weitere Schichten des Seins, die imaginative, inspirative und auch intuitive Qualitäten haben und uns anregen, diese selbst zu bilden. Die Gedichte sind eine Aufforderung, Mitschaffende zu werden, um die «Innenseite der Wirklichkeit» sichtbar zu machen. In diesem Sinne ist Morgensterns Dichtung ein Versuch, augenzwinkernd zu dem «verlorengegangenen Wort wiederum zurückzukehren, aus dem nur auf die Nützlichkeit gerichteten Leben einen Schritt zurückzumachen zu denjenigen Zeiten, in denen sich noch das Weltenwesen in dem inneren Organismus des Sprechens offenbarte».10

Und, wenn wir offen genug sind, können wir daran teilhaben.

Titel („Hinter den Sternen bin ich“) aus: Christian Morgenstern, Werke und Briefe. Bd. I, Stuttgart 1988, S. 735.

Fußnoten

- Morgenstern, a. a. O., Bd. V, Stuttgart 1987, S. 158.

- Ebd., S. 157.

- Rudolf Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache. 24.6.1924, GA 279, Dornach 1990, S. 53.

- Vgl: Rudolf Steiner, Das Künstlerische in seiner Weltmission. 8.6.1923, GA 276, Dornach 1961, S. 81.

- Vgl. Armin J. Husemann, Der Leib der Sprache. Die Luftlautformen als Urphänomene der Sprache und der Eurythmie. In: Rainer Patzlaff (Hg.): Johanna F. Zinke, Luftlautformen sichtbar gemacht. Stuttgart 2003, S. 72–87.

- Vgl. Damian Blasi u. a., Sound-meaning association biases evidenced across thousands of languages. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 113 (39), 10818–10823 (2016); auf Deutsch siehe den Artikel ‹Wörter sind kein Zufall›.

- Rudolf Steiner, Nordische und mitteleuropäische Geistimpulse. 18.12.1921, GA 209, Dornach 1968, S. 106.

- Vgl. Rainer Patzlaff, Sprache – das Lebenselixier des Kindes. Moderne Forschung und die Tiefendimension des gesprochenen Wortes. Stuttgart 2017, S. 405 ff.

- Rudolf Steiner, Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte. 11.3.1923, GA 222, Dornach 1989, hier S. 19.

- Rudolf Steiner, Nordische und mitteleuropäische Geistimpulse. 18.12.1921, GA 209, Dornach 1968, S. 106.