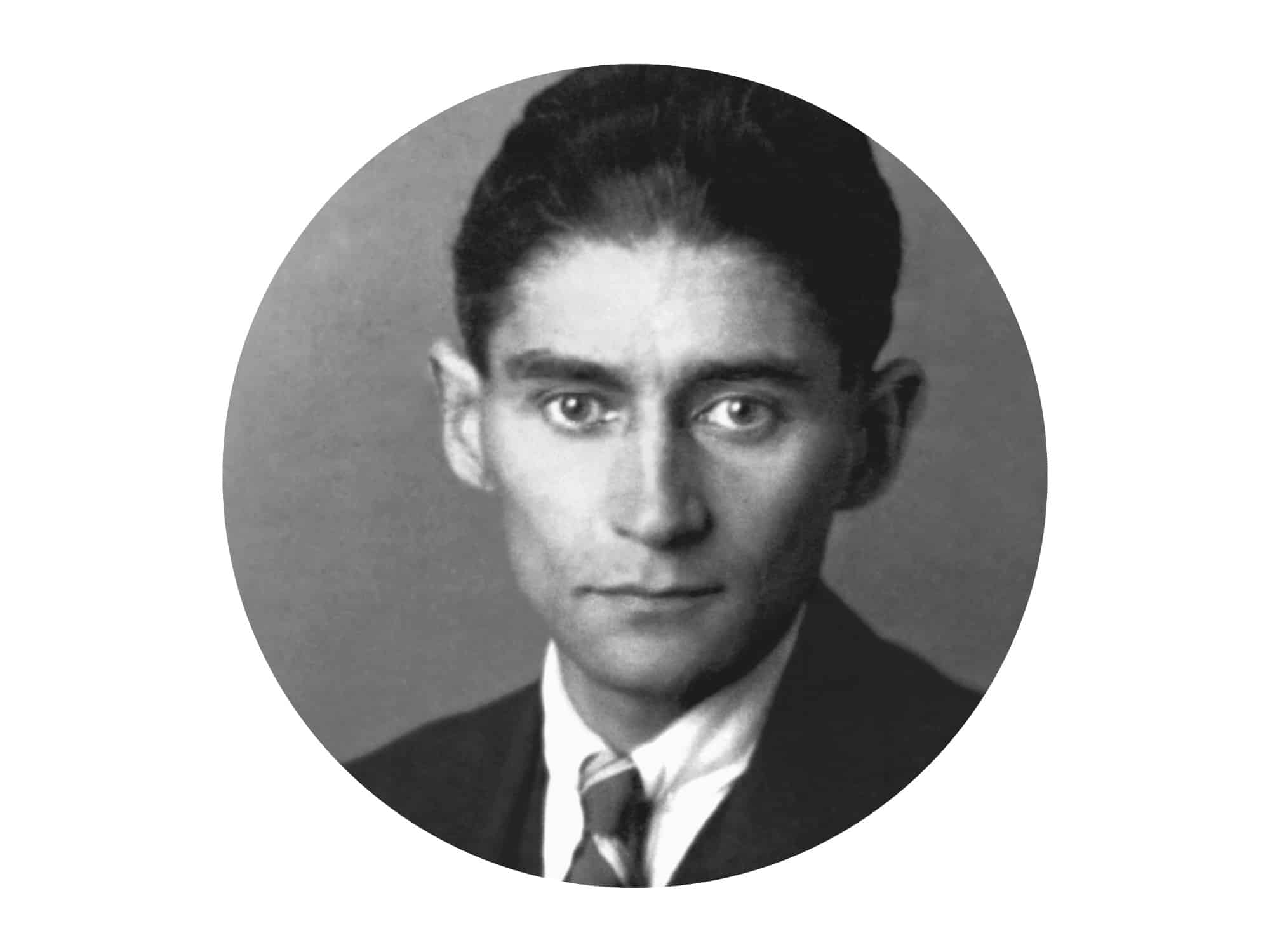

Kafka und der Antisemitismus von 2024. Zum 100. Todestag des Schriftstellers.

Ich habe kein Mandat und bin keine moralische Instanz. Ich bin nur ein Bürger, der darüber staunt, wie wir jüdische Mitmenschen seit dem 7. Oktober allein lassen, denn so erleben es viele. Ich verstehe nicht die Prioritäten, die wir setzen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, zu leben mit dem Wissen, man soll ausgerottet werden. Ich habe schon als Schüler nicht verstanden, warum Juden und Jüdinnen ein Feindbild sind. Stelle ich mich dumm? Darf man das sagen: «Ich verstehe es nicht»?

Das Werk Franz Kafkas, dessen Tod sich zum 100. Mal jährt, sagt ständig nur diesen einen Satz: «Ich verstehe es nicht.» «Ich verstehe mich selber nicht, ich verstehe die Welt nicht.» Nicht mal «nicht mehr». «Ich habe sie noch nie verstanden. Was habe ich mit Juden gemeinsam?», fragte er sich. Und fügte hinzu: «Ich habe nicht einmal etwas mit mir selbst gemeinsam.»

Wir sind gerührt, wenn die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer daran erinnert, dass wir alle nur Menschen sind. Was heißt das? Wir sind ja noch nicht vollständig Menschen. Wir verstehen es gar nicht, Mensch zu sein. Wir haben noch kein vollständiges Bewusstsein unseres Menschentums. Wir wissen nur, wie es funktioniert, unser Hirn, unser Körper, unsere Intelligenz, und nutzen sie jetzt auch außerhalb unserer selbst. Aber wir sind noch nie in unsere Ohnmacht hinabgestiegen. Wir haben Angst vor dem Abgrund des Nichtverstehens. Wir müssten uns in die Verstörung jüdischer Mitbürger und Mitbürgerinnen, warum sie so gehasst werden, hineinsenken, langsam, vorsichtig, fürchtend, dass es uns seelisch zerreißt, wie in ein Grab aus Licht müssten wir uns einlassen in die Seele des anderen. Kafka könnte uns lehren, dass dieses Zögern vor dem Urteil die einzig mögliche moralische Haltung des heutigen Menschen ist. Um uns heulen die Sirenen des flotten Richtspruchs, der schlauen Bewertung, des hysterischen Kommentars. Für Kafka war schon der Gang zum Postamt ein Mysterium. Als eine der wenigen hat Milena Jesenská, bevor sie in Ravensbrück ermordet wurde, verstanden, warum ihm geschäftstüchtige Leute ein Rätsel waren. Wenn man sich von Menschen distanzierte, wie Kafkas Vater vom ostjüdischen Freund seines Sohnes, weil sie an die eigene Schwäche erinnern, die Reihen geschlossen werden müssen, der Laden sonst nicht liefe.

Vor dem Eingang der Hölle

Ich begreife kein einziges der Klischees. Vielleicht ist das Judentum, historisch betrachtet, die Schwelle eines zutiefst humanen Nichtverstehens, das wir alle teilen. Kafka sagte, er sei Ende oder Anfang. Er sah sich als Individuum. Er habe weder den letzten Zipfel des jüdischen Gebetsmantels erwischt, noch glaubte er an einen anderen äußeren Gott. Der Student Kafka schrieb, wir müssten voreinander stehen wie vorm Eingang zur Hölle. Liebend, ehrfürchtig. Weil der andere nie würde ausdrücken können, wie es in ihm aussieht. Auch ein Muslim kann es nicht, wenn der Judenhass seiner Brüder ihn als Reflex selber mittrifft, weil ihn andere nun als Muslim beargwöhnen. Wir multiplizieren die Hölle. Wir hören nicht auf, in Kollektiven zu denken. Wir interessieren uns nicht für den Einzelnen, nur für unsere Interessen, das gilt für Wirtschaftsverbände wie für Berlinale-Gemeinden, für Parteien wie für Aktivisten und Aktivistinnen. Alle bringen ihre Schäfchen ins Trockene. Das Denken in Strategien der Gesichtswahrung ist unser stiller Konsens. Kafka konnte nicht strategisch denken. Er wollte nicht. Oder nicht mehr. Wenn er es tat, ging es schief. Dann wurde es künstlich. Dann suchte er künstlich Rat bei Rudolf Steiner, dann suchte er sich künstlich eine Verlobte.

‹Wir sind alle Menschen›, ist das Fazit einer Trauer, die nach langer Lebensreise angekommen ist beim Versuch der Vergebung; es ist Scham, die wir angesichts dessen empfinden. Aber unsere eigene Moral vergreist. Sie ist von sich selber gerührt. Ich will mich nicht ‹gegen Antisemitismus wenden›, nicht einmal ‹gegen Hass und Hetze›. Ist derzeit nicht alles Hetze? Mal direkt, mal subtil. Ich habe Scheu vor diesen Phrasen, die nur grell betonen, was sie doch überwinden wollen. Wie uns moralisch verjüngen? Nicht Begriffe besetzen, okkupieren wie Nachbarländer. Keine Sprachregelungen vereinbaren, Wording und Framing, Kampf um Deutungshoheit. Geregelte Sprache ist tote Sprache, und nur weil es alle machen, scheint es schon gerechtfertigt und gehört zur Geschäftstüchtigkeit. Und es ist das Spiel mit der Lüge.

Nackt und bedürftig

Wir müssten Kinder werden, die nicht begreifen, die, wie in Andersens Märchen, das klar Ersichtliche benennen: Der Kaiser ist ja nackt. Da ist nichts, was ernsthaft begründen könnte, ein bestimmtes Blut, die äußerliche Leiblichkeit eines Volkes, müsse jahrhundertelange Stigmatisierung erdulden. Kinder staunen. Was soll das? Sie lachen, denn es ist lächerlich. Das Kind sieht durch unsere Vorurteile hindurch, die zugeschriebenen Hüllen, den törichten Automatismus der Autorität. (Kafka bekam einen Lachanfall, als er befördert wurde.) Das Kind sieht den nackten bedürftigen Menschen. Im Nichtverstehen liegt das Verstehen. Hier begänne ein Weg, im Innehalten. Für Milena war Kafka ein «Nackter unter Angekleideten», einer «ohne Zuflucht». Er selber nannte sein Leben das Zögern vor der Geburt. Und gäbe es Seelenwanderung, so sei er noch nicht auf der untersten Stufe. Die unerschöpfliche Deutbarkeit seines Textkörpers ist keine germanistische, sondern eine moralische Aussage. Wir müssen uns dieser Offenheit hingeben, wenn wir als Körper entblößt voreinander liegen und versuchen, den Willen des anderen zu lesen und einander zu vertrauen. Wie nur? Wann beginnt Fehldeutung? Wann Missbrauch? Hier könnten wir beginnen mit dem gegenseitigen Anerkennen des «Ich habe dich nicht verstanden», mit dem «Ich hatte mit mir selbst nichts gemein», «Ich bin Ende oder Anfang», genau wie du. Ich will die Zeiten wenden mit dir! Ich will zurück auf die Schwelle. Sich begegnen nicht ‹vor› und nicht ‹nach› Christi, sondern in ihm. In solchem Menschsein. In der Ohnmacht, im Tod. In Kafkas Aphorismen kommt der Messias erst dann, «wenn er nicht mehr nötig sein wird».

Wir müssten es schaffen, nicht mehr identifizierbar zu sein, sondern uns immer wieder mit dem anderen zu identifizieren. Aktiv statt passiv und unter allen Umständen. Der entscheidende Augenblick der Entwicklung sei immerwährend, schrieb Kafka, daher seien alle revolutionären Bewegungen im Recht, «denn es ist noch nichts geschehen». Ich wünsche, dass meinen jüdischen Mitmenschen nichts geschieht. Ich wünsche, dass niemand sagt, das und das sei jemandem recht geschehen. Keinem geschieht recht, auch den anderen nicht. Wie denn wäre bei Konflikten unter all den vielfältigen menschlich-sozialen Aspekten einer höher zu bewerten als ein anderer? Aus welcher Warte? Wie könnte je eine Biografie relevanter sein als eine andere oder Leben unterschiedlich zählen? Oder will ich nur, wie Kafka, es allen recht machen? Ich will denken, dass wir alle verbunden sind. Wie eine gemeinsame Wunde.