Das aktuelle Bändchen kann man als Krönung von Christa Lichtensterns Arbeit mit dem plastischen Werk Rudolf Steiners bezeichnen. Sie zeigt darin wesentliche Etappen seines künstlerischen Weges auf.

Die ‹bewegte Plastik› ist ein Schlüsselbegriff Rudolf Steiners. Zuerst meinte er damit die Eurythmie, dann auch sämtliche plastische Arbeiten. Christa Lichtenstern, emeritierte Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Saarbrücken, hat sich ein Leben lang mit der Plastik befasst. Zuletzt erschien ihr grundlegendes Werk zu Goethe ‹Ich bin ein Plastiker›1, das seine Wirkung bis in die avantgardistische Moderne charakterisiert. Anschließend an Goethe konnte Steiner eine ganz neue Beziehung zur Plastik aufnehmen.

In der Darstellung von Lichtenstern spürt man immer die ausgebildete Eurythmistin, die es versteht, «von der Form zur Bewegung überzugehen, darin liegt das Neue». Aus ihrer dynamischen Entstehung wird Form in der Bewegung zum Prozess. So steht Steiners ‹geistbelebtes› Materialverständnis im Fokus, aus dem er seine evolutive Formensprache entwickelt. Steiners bildhauerische Voraussetzungen liegen in Goethes Skulpturästhetik und im deutschen Idealismus. Die ‹bewegte Plastik› aus der Raumkunst der Eurythmie zeigt sich in Steiners gesamtem Werk, auch in der Kosmologie oder der Christologie.

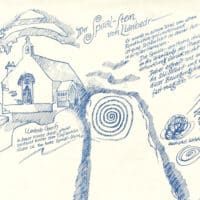

Die Autorin geht vom ‹Baumotiv› über dem Portal des Ersten Goetheanum aus und von seiner mannigfaltigen Metamorphose, die die ganze plastische Gestaltung dieses Baues durchzog – innen und außen in immer neuen Transformationen. Der Mensch lebt in einer unteren leiblichen, einer mittleren seelischen und einer oberen geistigen Welt. In der Metamorphose offenbaren sich Polarität und Steigerung sowie Schwere und Auftrieb in einer fortschreitenden Entwicklung. Bewegung, Rhythmus, Wand, Raum, Linie und Licht werden zu einem Gesamtkunstwerk verwoben.

Im zweiten Teil ihrer Studie befasst sich Lichtenstern mit der bewegten Christusstatue des ‹Menschheitsrepräsentanten›. Bestimmend für Steiner war die Maxime Goethes von der bewegten, «lebend in sich selbst entwickelte[n] Form», zum Beispiel in den bewegten Formen des stürzenden Luzifers, dem Spiel von konkav und konvex und dem Spiel von Licht und Form. So erscheint die Skulptur «bei Steiner, einbezogen in seine umfassende Erkenntnislehre, überwältigend groß angelegt». Lichtenstern kann damit erstmalig verdeutlichen, wie viel Steiner den Anregungen durch die Skulptur des deutschen Idealismus verdankt. Bekannt ist seine besondere Beziehung zu der Novalis-Büste von Fritz Schaper, einem Enkelschüler von Christian Daniel Rauch, dem Fürsten des Klassizismus. Inwiefern Steiner seinem früh erklärten Lieblingsbildhauer Rauch bis in dessen goethesch begründete Skulpturästhetik folgt, wird im Detail gezeigt.

Der dritte Teil gilt Steiners ganz neuem wegweisendem Entwurf zum Zweiten Goetheanum, der ‹Michaelsburg› mit ihrem Portal- und Fenstermotiv vom 1. Januar 1924. Die plastische Behandlung des Betons nach Steiners Entwurf, die ‹Archiskulptur›, wie Lichtenstern sie nennt, verlangte ein neues Denken der Formen und eine neue Materialbehandlung. Vor allem gestaltet Steiner den Entwurf von innen nach außen, anders als für das Erste Goetheanum. Allerdings hatte er auch schon für das Erste Goetheanum den neuen Werkstoff Beton in Betracht gezogen. Lichtenstern geht besonders auf die Ausrichtung des Baus nach Westen und das Rote Fenster ein. Seine Besonderheit sind die Hohlflächen, durch die die äußere Wand- und Flächengestaltung, der Raum, die Linien- und die Lichtarchitektur besonders hervorgehoben werden. Lichtenstern nennt Steiner daher einen ‹Bildhauer-Architekten›, im Modell schafft dieser den Durchbruch zu einer vergeistigten neuen Form der Plastik. Die ‹bewegte Plastik› und Goethes Metamorphosenlehre, die immer wieder in dieser kleinen Studie durchleuchtet, geht im Zweiten Goetheanum über zur Abstraktion im Beton.

Dankbar zitiert Christa Lichtenstern die von Roland Halfen herausgegebenen Bände zur Kunst in der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe2 sowie das vergriffene große Werk von Mirela Faldey und David Hornemann zum ‹Menschheitsrepräsentanten›3. In ihren zahlreichen Randbemerkungen eröffnet die Autorin neue Perspektiven auf scheinbar Bekanntes, so die Tatsache, dass das Plastilin von Rudolf Steiner in Zusammenarbeit mit dem Chemiker Oskar Schmiedel entwickelt wurde. Zudem ist es ein Vergnügen, dieses ausgezeichnet gestaltete Buch in hervorragender grafischer Qualität zu lesen und die ausgewählten Abbildungen zu betrachten.

Buch Christa Lichtenstern: Bewegte Plastik – Rudolf Steiners Christus-Gruppe und die Grundlagen seiner bildhauerischen Praxis. Verlag des Ita-Wegman-Instituts, Arlesheim 2024.

Fußnoten

- Christa Lichtenstern, Ich bin ein Plastiker – Goethes ungeschriebene Skulpturästhetik. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2022.

- Roland Halfen u. a., Das architektonische Werk, 2 Bde. Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach 2022, 2024. Das malerische Werk. Ebd. 2007. Das plastische Werk, Ebd. 2011. Das graphische Werk. Ebd. 2005.

- Mirela Faldey, David Hornemann van Laer, Im Spannungsfeld von Weltenkräften. Der Menschheitsrepräsentant in Rudolf Steiners Skulptur, Malerei und Glasradierung. Verlag am Goetheanum, Dornach 2020.