David Marc Hoffmann, (noch) Leiter des Rudolf Steiner Archivs, hat eine Biografie über Rudolf Steiner geschrieben und zeichnet darin in acht Kapiteln dessen Leben und Wirken nach. Die Fragen stellte Wolfgang Held.

Wolgang Held: Zwei biografische Fragen, bevor wir auf Rudolf Steiner kommen: Du hast neben Germanistik und Geschichte auch Museologie studiert, ich wusste nicht, dass es das als Studiengang gibt.

David Marc Hoffmann Es hat mich immer gereizt, zu vermitteln, Brücken zu bauen. Meine Tätigkeit jetzt als Herausgeber von Rudolf Steiners Werk, früher als Leiter des Schwabe-Verlags und auch meine Tätigkeit mit kulturhistorischen Ausstellungen betraf immer die Vermittlung zwischen Spezialistinnen und Kennern einer Materie und einem Publikum, das ganz unvorbereitet kommt.

Du hast zur Geschichte des Nietzsche-Archivs promoviert. Auch das überraschte mich, Nietzsches philosophischer Biss ist nicht ganz deine Tonlage oder täusche ich mich?

Ich war seit meiner Studienzeit fasziniert von Nietzsche und dessen existenzieller philosophischer Kraft. Mein Promotionsthema waren ja die Geschichte des Nietzsche-Archivs und damit Fragen, die mit Steiner verbunden sind. Elisabeth Förster-Nietzsche wollte Rudolf Steiner für ihre eigenen Interessen am Werk Nietzsches gewinnen. Diese Geschichte ist in unserem Rudolf Steiner Archiv sehr gut dokumentiert. Wir haben unzählige unpublizierte Materialien in dem Briefwechsel zwischen Rudolf Steiner und Elisabeth Förster-Nietzsche, aber auch Dokumente, wie Steiner Nietzsches Bibliothek geordnet hat oder zur Begegnung mit dem umnachteten Nietzsche. Das habe ich in einer umfangreichen Dissertation aufgearbeitet. Mit Martin Buber und Meister Eckhart habe ich mich dann von Nietzsche emanzipiert, wenn man so will.

Ein weiter Bogen von Nietzsche zu Buber.

Ja, vom Ich zum Du.

In der Einleitung deiner Biografie über Rudolf Steiner zitierst du seine beiden ersten Leitsätze, jene komprimierte Anthroposophie, und nennst Anthroposophie eine Methode, keinen Lehrinhalt.

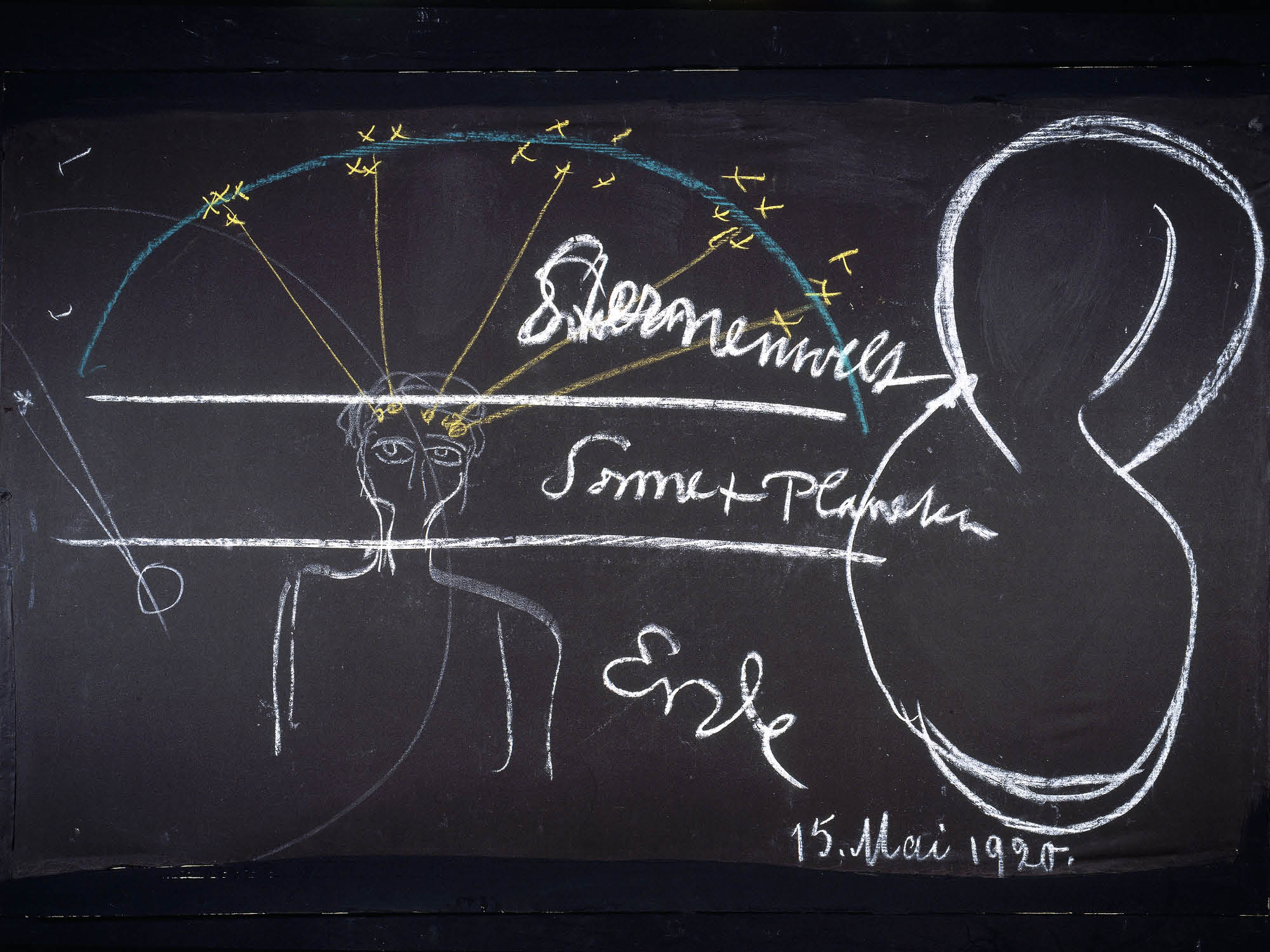

Der erste Leitsatz gibt eine Definition der Anthroposophie, freilich nicht irgendeine, sondern eine markante. Es ist der Anfang vom Ende von Rudolf Steiners Wirken, quasi wie ein Vermächtnis. Da heißt es: «Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte.» Und weiter: «Sie tritt im Menschen als Herzens- und Gefühlsbedürfnis auf.» Da heißt es nicht: Anthroposophie ist eine Weltanschauung, die in 400 Bänden der Gesamtausgabe steht, sondern: Es ist ein Erkenntnisweg zur Verbindung des Geistigen im Menschenwesen mit dem Geistigen im Weltenall. Und wo findet sie statt? Sie tritt im Menschen als «Herzens- und Gefühlsbedürfnis» auf – eine unglaubliche, innige Beschreibung einer Methode. Es sind nicht Lehrinhalte, sondern es ist ein Erkenntnisweg, aber – es ist auch kein sentimentaler Weg, kein emotionaler Weg. Steiner betont ja, dass die Anthroposophie eine Geisteswissenschaft sei.

Dann folgt im Buch der zweite Leitsatz.

Ja, der unterstreicht es: «Anthroposophie vermittelt Erkenntnisse, die auf geistige Art gewonnen werden.» Wenn man diesen Leitsätzen folgt, dann ist Anthroposophie das Mittel, um Erkenntnisse zu gewinnen, nicht die Erkenntnis selbst. Wenn von Reinkarnation und Karma, von Wiederverkörperung und früheren Erdverkörperungen die Rede ist, von den Geheimnissen aus der Akasha-Chronik, dann ist das nicht Anthroposophie, sondern Ergebnis anthroposophischer Forschung. Wenn ich durch ein Fernglas schaue oder eine Lupe zur Hand nehme, dann vermitteln diese Instrumente mir eine Beobachtung, und Lupe und Fernglas interessieren mich nur insofern, als sie die Dinge zugänglich machen. Je schärfer, um jetzt in der Metapher zu bleiben, je schärfer das Fernglas ist, desto besser sind die Erkenntnisse. Insofern interessiert mich Anthroposophie als Mittel zum Erkenntnisweg.

Mit diesem ‹Fernglas Anthroposophie› lenkt Rudolf Steiner, wie du ihn referierst, den Blick auf das Ewige in uns.

Das schreibt er im ersten erhaltenen Freundesbrief an Josef Köck vom 13. Januar 1881. Er habe die Nacht durchgemacht und sich mit einem philosophischen Problem beschäftigt. Er wollte erforschen, ob es wahr wäre, was Schelling sagt: «Uns allen wohnt ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser innerstes, von allem, was von außen hinzukam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen und da unter der Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen.» Das hat auch mich bewegt. Da schreibt ein 20-Jähriger, dass er das Vermögen gewonnen hat, das Ewige in sich anzuschauen. Das ist doch eine Gottesbegegnung, wenn wir denn Gott nicht fern im Himmel, sondern auf Erden und in uns Menschen ansehen. Und da möchte ich jetzt Angelus Silesius zitieren: «Halt an, wo läufst du hin, der Himmel ist in dir; suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.»

In diesem ersten Brief haben wir ein Lebensmotiv Rudolf Steiners. Denn was ist hier anders ausgedrückt? Das Ewige in uns anzuschauen, ist doch, die Verbindung des Geistigen im Menschenwesen mit dem Geistigen im Weltenall herzustellen. Steiner ist das schon als 20-Jährigem als Erlebnis widerfahren, und am Ende seines Lebens formuliert er es einfach systematischer.

Dann nennst du im Buch seine Formulierung «die bisweilen wundersame Rätselhaftigkeit». Ist das deine Beschreibung seiner manchmal schwer zu fassenden Sprachform?

Nein, das ist der Versuch, den alles Wissenden mitzuteilen, dass die Sache nicht so einfach ist. Ich finde bei Rudolf Steiner mehr Fragen als Antworten. Die Welt wird mir rätselhafter. Gewiss, die Erklärungen des menschlichen Wesens sind mir zum Fundament geworden in meinem Umgang mit mir und meinen Mitmenschen. Aber daraus erwachsen nur weitere Fragen. Die Welt wird immer rätselhafter. Ich misstraue eigentlich allen denen, für die die Welt immer klarer wird. Diese wundersame Rätselhaftigkeit ist für mich Grundhaltung geworden im Umgang mit Rudolf Steiner. Ich will ihn nicht beleidigen mit allzu schnellem Verstehen. Was ich weiß und was Rudolf Steiner vermittelt, da stehe ich in den meisten Fällen wie der Ochs am Berg. Es sind große Rätsel. Ich kann mich doch gar nicht angemessen verhalten etwa zu Beschreibungen des ‹Alten Saturns› oder zur apodiktischen Aussage «Der 3. April 33 ist nach geisteswissenschaftlichen Ergebnissen Todestag Jesu Christi». Das alles sind große Rätsel. Wenn ich mir das klar mache, dann ist schon viel gewonnen.

Jetzt sprichst du demütig.

Demut ist mir, wenn man das ohne Hochmut von sich selbst sagen kann, immer mehr zu einem Lebensmotto geworden. Und die nietzschesche, stirnerianische Mir-gehört-die Welt-Haltung, die auch der frühe Steiner besaß, ist mir immer mehr entgangen. Ich habe vorhin Martin Buber oder Meister Eckhart angesprochen. Immer mehr zeigt sich mir, wie wenig wir wissen und wie wir alle auf dem Weg sind. Und ich habe versucht, das auch in meiner Biografie zum Ausdruck zu bringen. Es hat pointierte Stellen im Buch, solche, die vielleicht manche anmaßend finden. Zugleich habe ich versucht, es immer respektvoll und offenlassend darzustellen.

Du bist hier Archivleiter. Du ‹badest› jeden Tag in all dem, was Rudolf Steiner uns übergeben, uns hinterlassen hat. Wie konntest du da eigentlich auswählen für deine Biografie? Welche Methode leitet dich?

Ja, das ist eine Krux, wie du sagst. Ich bade professionell acht Stunden pro Tag in den Materialien und Inhalten. Das ist eine Last, auch eine Belastung, weil ich gewissermaßen zu viel weiß. Man kann sagen, dass man nie genug wissen kann über Rudolf Steiner und die Anthroposophie. Aber das Wissen bringt nur eine vermeintliche Könnerschaft. Das Wissen schenkt in erster Linie Kennerschaft. So bin ich Kenner Rudolf Steiners und seines Werkes, aber möchte mich noch lange nicht als ‹Könner› seines Lebens und Werkes betrachten und bezeichnen. Ich weiß so viele Dinge, habe Zugriff auf so viele Unterlagen, womit ich verschiedene Stellen in seiner Autobiografie ‹Mein Lebensgang› ‹widerlegen› kann. Ich habe Dokumente, die etwas anderes sagen als das, woran er sich erinnert. Es macht mich zu einem Besserwisser und droht, mich vergessen zu lassen: Das Leben ist viel reicher als das einzelne Dokument. Ich habe auch jüngst einen Vortragszyklus gelesen und bin an vielen Stellen über Sachen gestolpert, wo ich mir gesagt habe: «Das geht einfach nicht auf.» Daran stoße ich mich, aber damit entgeht mir vielleicht auch Anderes, Wesentlicheres.

Vom Wissen zum Einfühlen – ist das der Weg?

Das Wesentliche herauszusuchen, das habe ich jetzt in dieser Biografie versucht, indem ich Rudolf Steiner ins Recht treten lassen wollte. Ich will mein intellektuelles Gewissen nicht an der Garderobe des Verlags abgeben, sondern habe es mitgenommen in das Verfassen dieser Biografie. Deswegen habe ich auch immer wieder Fragen, wo mir die Sache nicht aufzugehen scheint. Wenn wir das nicht machen, dann überlassen wir das Feld den Besserwissern und auch den aggressiven Besserwissern.

Rudolf Steiner ins Recht treten lassen – diese Formulierung habe ich noch nicht gehört.

Es ist mehr so ein Gefühl gewesen, das wahrscheinlich mit meinem Ringen zusammenhängt. Ich ringe seit Jahrzehnten mit diesem Werk, weil es von dieser wundersamen Rätselhaftigkeit ist. Ich nehme Steiner ernst und frage zugleich: Wie kann er nur so etwas schreiben? Ich beginne zum Beispiel das Büchlein mit einem Spruch von Rudolf Steiner aus seinen Notizen, der mich seit Jahren begleitet:

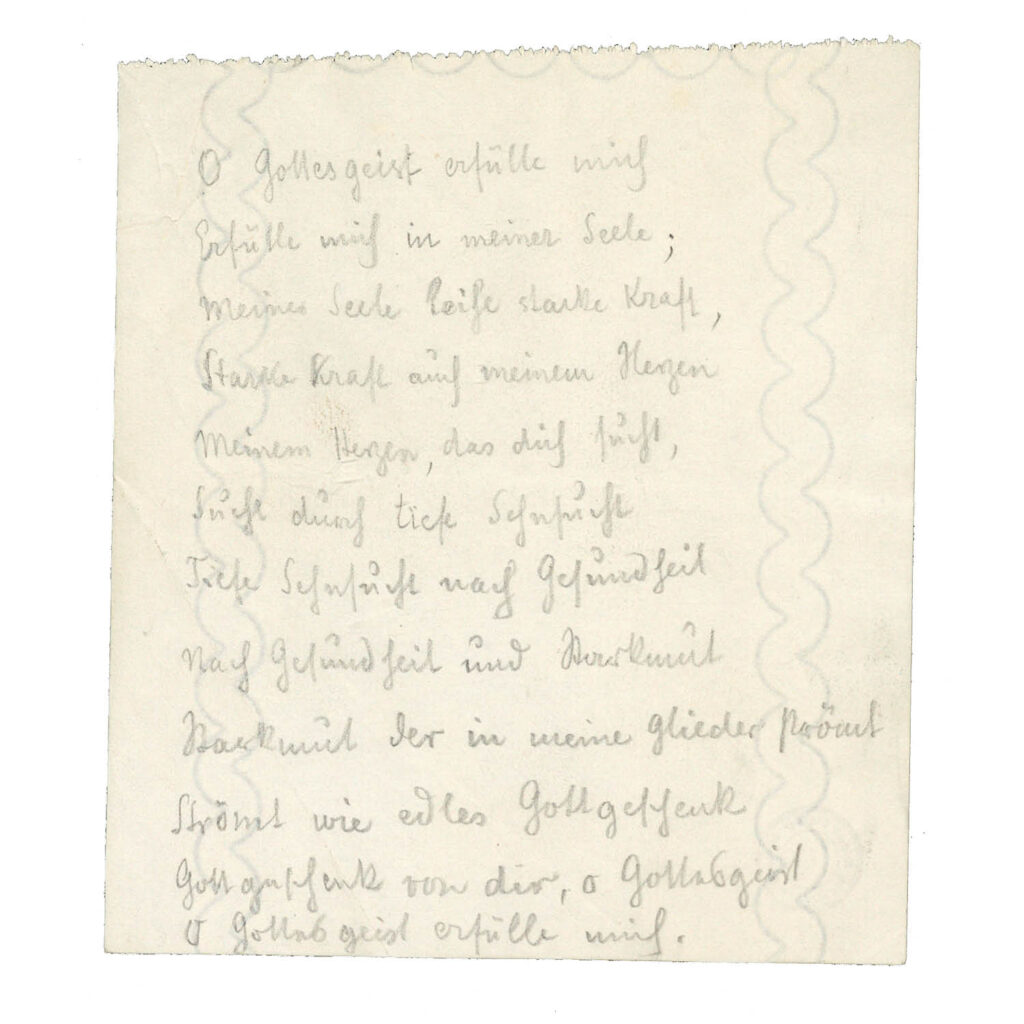

O Gottesgeist erfülle mich

Erfülle mich in meiner Seele;

Meiner Seele leihe starke Kraft,

Starke Kraft auch meinem Herzen

Meinem Herzen, das dich sucht,

Sucht durch tiefe Sehnsucht

Tiefe Sehnsucht nach Gesundheit

Nach Gesundheit und Starkmut

Starkmut der in meine Glieder strömt

Strömt wie edles Gottgeschenk

Gottgeschenk von dir, o Gottesgeist

O Gottesgeist erfülle mich.

Ein wunderbarer Spruch. Da verblasst der Kenner und Könnerschaft regt sich – oder? Wenn ich diesen Spruch in mir lebendig mache, dann findet das statt, wovon wir vielleicht am Anfang gesprochen haben. Halt an! Wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Und dieses ‹den Himmel in mir stattfinden lassen›, anstatt nach außen darauf zu verweisen, das ist die Dimension, die Rudolf Steiner uns gibt, jenseits von allem Problematischen oder Unverständlichen oder Anmaßenden. Manchmal finde ich Äußerungen, wo ich sage: Wie kann der nur? Er lässt mich nicht frei. – Aber solch ein Spruch, mit dem gehe ich um, und mit dem lebe ich. Und da findet etwas in mir statt.

Das ist dann der Goldgrund der eigenen Anthroposophie?

Ja, das ist, was ich aus Anthroposophie mache – oder das, was im zweiten Satz heißt: «Sie tritt im Menschen als Herzens- und Gefühlsbedürfnis auf.» Das ist dann keine Ideologie, kein Sektenglauben. Da kommt dann eine ganz andere Dimension zum Tragen.

Du sprichst im Buch einige Male von Einsamkeit. Gehört sie zu Rudolf Steiner?

Ja, ich habe den Eindruck, Steiner war ein Einzelgänger. Immer. Er war zwar in Weimar und Berlin gesellig, das konnte er auch sein. Er konnte ‹auf verschiedenen Parketten tanzen›. Aber im Grunde war er eigentlich nicht nur ein Einzelgänger, sondern er war einsam. Später beschreibt er ja – sehr interessant, das trifft ja auch auf Nietzsche zu –, dass der wahre Geistesschüler eigentlich heimatlos ist. Bei Nietzsche war es ja so, dass er tatsächlich seine deutsche Staatsbürgerschaft verloren hat und nach schweizerischem Begriff heimatlos war. So nennt man Leute, die ‹sans papiers›, also ohne Papiere sind. Und Steiner war wohl ein Heimatloser in dieser Welt. Er konnte sich ja, das beschreibt er auch am Anfang, schwer orientieren und war nicht stark in der Sinnenwelt verhaftet. Später hat ihn das Brückenschlagen mehr interessiert als das sich In-dieser-Welt-Einnisten und Heimisch-Fühlen.

Wenn du schreibst, dass Rudolf Steiner über Jahrzehnte aus Koffern gelebt hat, ist das ja auch ein Leben, das in seiner Anstrengung kaum zu fassen ist.

Ja, wir haben im Magazin unseres Archivs unter anderem die Bibliothek Rudolf Steiners stehen, 9000 Bände, etikettiert und nach Abteilungen geordnet: Goethe, Belletristik, Philosophie, Religion, Theosophie usw. Und ich stehe manchmal davor und denke: Das ist der Grund, weshalb ich der Besserwisser bin. Ich habe eine bessere Übersicht über seine Bibliothek, als er sie selbst je gehabt hat. Er hat diese Bücher nie so geordnet gesehen, nie solch einen Überblick gehabt, und allzu oft wird ihm gerade der Zugriff auf das Buch gefehlt haben, das er brauchte. Wir haben ein 1000-seitiges Verzeichnis, erstellt von Martina Maria Sam, mit Verweis auf alle Randbemerkungen, wo ich bequem schnell nachschlagen kann, welches Buch von Albert Schweitzer er gelesen und kommentiert hat. Ich weiß quasi besser ‹Bescheid› über Steiners Lektüre als er selbst, aber ich habe sie nicht verinnerlicht. Das ist der Unterschied zwischen Kenner und Könner.

Vom Lehrer zum Gelehrten – wie verstehst du diese Schritte?

Nun, ich habe versucht, Steiners Biografie prospektiv zu schreiben, vorausschauend aus der Perspektive des Werdens, nicht retrospektiv aus der rückblickenden Perspektive des Gewordenen, die alles aufs Ziel hin rechtfertigt und erklärt. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass Steiner in die Oberrealschule ging, mit der Absicht, einen Lehrerberuf zu ergreifen, die Option des Geisteslehrers stand damals noch nicht im Raum. Mich fasziniert, wie sich dieses Leben seinen Weg gefunden hat. Das hätte in so vielen Momenten ganz anders gehen können. Und wie Steiner sich durchgerungen hat, zum Beispiel den nietzscheschen und stirnerischen Individualismus zu überwinden. Das war für ihn ein Abgrund, wo er vor dem Nichts stand und er sich zu einer neuen Anschauung des ganzen Kosmos hat durchringen können. Bei Nietzsche hat dieser Abgrund zum Wahnsinn geführt. Steiner ist durch diesen Nullpunkt hindurchgegangen. Er sagt, jeder, der zu höherer Erkenntnis strebt, muss diesen Weg gehen. Er nennt das die Hadesfahrt. Entweder man geht zugrunde, oder, wie er schreibt, es tut sich eine neue Welt auf, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und das ist jetzt, um das nochmals aufzunehmen, der Himmel in uns. Ich glaube, Steiner hat um die Jahrhundertwende in einem dramatischen und für uns undurchsichtigen Prozess tatsächlich zu dem gefunden, was im Kapitel 21 der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. «Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde ist nicht mehr.» Und in gewissem Sinne verstehe ich das, was Steiner durchgemacht hat, als eine Wahrnehmung – jetzt wird es pathetisch –, als eine Wahrnehmung des himmlischen Jerusalem hier auf Erden. Das hat in ihm stattgefunden und hat ihn zu einem völlig anderen Menschen gemacht. Und damit kommen wir nicht zurecht, wie der Alkohol trinkende, rauchende, terminlich unzuverlässige Steiner scheinbar unvermittelt als Mystiker erscheint.

Du singst ja im Chor, wie ich weiß. Was ist das innere Echo, nachdem du die Biografie fertig geschrieben hast, gibt es da einen ‹Nachklang›?

Ja, als Essenz, quasi nach dem Schreiben dieser Biografie und nach 22 Jahren beruflicher Beschäftigung, täglicher Beschäftigung mit dem Werk Rudolf Steiners, kommt mir eigentlich der Fluss als Bild. Ich bin mit den Manuskripten Rudolf Steiners beschäftigt, die er ja immer wieder überarbeitet hat. Ich habe mich oft gefragt: Wie wäre es, wenn Rudolf Steiner zehn Jahre länger gelebt hätte? Dann hätten wir ein anderes Buch ‹Theosophie›, ein anderes Buch ‹Geheimwissenschaft›. Was ich als Archivleiter zu verwalten hatte, ist ein Momentanschnitt, der anders wäre, wenn Rudolf Steiner zehn Jahre länger gelebt hätte. Wenn man denkt, wie viel passiert ist zwischen 1914, dem Kriegsausbruch, und 1924! Wir nehmen jetzt die Gesamtausgabe als ‹sein Werk›. Wir nehmen jetzt jedes Wort schwarz auf weiß und meinen, das sei der Weisheit letzter Schluss. Dabei ist alles im Fluss. Wie fließt der Fluss weiter? Die Antwort lautet für mich: Der Fluss geht in mir weiter. Ich muss nicht die Anthroposophie weiterentwickeln. Die Anthroposophie verstehe ich ja, wie ich sagte, mehr als Fernglas und als Lupe. Ich muss die Erkenntnis der Welt weiterentwickeln und die Verbindung des Geistigen im Menschenwesen mit dem Geistigen im Weltenall. Das ist die Fortführung des Werkes für mich. Und das ist die Essenz, die ich ihm verdanke.

Podcast ‹Vom Leben – Anthroposphie als Weg, David Marc Hoffmann im Gespräch mit Wolfgang Held› auf Youtube.

Buch David Marc Hoffmann: Rudolf Steiner – Sein Leben und Wirken. Rudolf Steiner Verlag, Basel 2025.