Enno Schmidt im Gespräch mit der Dirigentin Anna-Sophie Brüning über die Liebe zur Musik, über Führung, über das Gefühl, einen Jumbo zu fliegen, über die Leerstelle Theater und über den Sprung ins Leben.

Enno Schmidt: Was ist die Liebe zur Musik? Und wie kamst du dazu?

Anna-Sophie Brüning Meine Eltern und mein Großvater waren Musiker. Die Musik war immer um mich. Natürlich wollte ich das auch lernen und habe mit drei Jahren begonnen, sehr intensiv Geige und später auch Klavier zu üben. Mit 15 Jahren habe ich das Klavier auf die Seite gestellt und mich ganz auf die Geige konzentriert. In Freiburg habe ich dann Geige studiert bei Rainer Kussmaul und in Chicago bei dem fantastischen Geiger Shmuel Ashkenasi. Mein Vater und mein Onkel und etliche andere in meiner Umgebung waren Konzertmeister. Das war also die Marke, die ich erreichen wollte und auch erreicht habe.

Dein Vater war Konzertmeister, das heißt, er spielte die erste Geige im Orchester, was nach dem Dirigenten die höchste Position im Orchester ist?

Ja, er war Konzertmeister beim NDR in Hamburg. Meine Mutter war Geigerin im Orchester des NDR in Hannover. Manchmal kam mein Vater als Gast nach Hannover. Der Konzertmeister nimmt vom Oboisten das A und gibt es weiter an das Orchester zum Stimmen der Instrumente. In der Blicklinie meines Vaters zum Oboisten saß meine Mutter. Er lächelte ihr zu und sie lächelte zurück.

Und dann kamst du.

Na ja, ich bin sozusagen ein Kind des NDR.

Ein Kind der Musik.

Mit 25 Jahren bekam ich selbst eine Stelle als Konzertmeisterin am Philharmonischen Orchester in Lübeck. Das war allerdings ein kurzes Vergnügen, denn nach zwei Jahren erkrankte ich an der Schulter, eine mysteriöse Krankheit, die keiner so richtig diagnostizieren konnte. Ein Experte in Musikmedizin sagte mir nach wenigen Wochen: Die Geige können Sie an den Nagel hängen. Ich wollte das nicht glauben und konnte es nicht akzeptieren, weil dieses wunderschöne Stück Holz seit meinem dritten Lebensjahr meine ganze Liebe und mit meinem Körper verwachsen war. Zwei Jahre lang fuhr ich in Europa herum zu Ärzten und Therapeuten und hatte mehrere Operationen. Es brachte nichts. Ich habe zwei Jahre nur in Tränen verbracht. Etwas anderes als Musik kam für mich gar nicht infrage.

Und Musik hieß für dich, im Orchester Geige zu spielen?

Ja. Ich hatte keinen Plan B. Eines Tages rief mich ein befreundeter Dirigent an, der ein ähnliches Schicksal erlitten hatte, dann aber ein legendäres Jugendorchester aufgebaut hatte. Er sagte: «Jetzt hörst du mal auf zu heulen, nimmst Dirigierstunden, kommst her und assistierst mir.» Ans Dirigieren hatte ich überhaupt nicht gedacht! Aber ich hatte eine große Liebe zur Bewegung. Sie war meine zweite Liebe neben der Musik. Das Dirigieren ist ja eine nonverbale Sprache. Ein Dirigent in Hamburg gab mir dann privaten Unterricht und hat mir damit mehr geholfen als alle Therapien. Er brachte mir bei, dass meine Geigenstimme nur eine von 20 Stimmen auf der Partitur ist. Das erweiterte meinen Blick für die gesamte Partitur. Ich habe das Dirigieren dann richtig studiert. Ich wollte nicht nur einfach in diesen Beruf hineinrutschen, sondern es so solide lernen, dass ich auch Opern dirigieren kann. Denn als ich meine Stelle als Konzertmeisterin bekam und die Oper kennenlernte, war das für mich ein Flächenbrand. Plötzlich das pralle Leben – Bühne, Sänger, Tänzerinnen, herrlichste Musik! Das wollte ich nach meiner Krankheit wieder haben. Das Gefühl, eine Oper zu geben, ist, wie wenn ein Jumbo abhebt. Und ich wollte erfahren, wie es ist, diesen Jumbo als Pilotin selbst zu fliegen, wollte in die Logistik so einer Oper eintauchen: Alle Gewerke arbeiten auf den Abflug hin, 40 Leute Chor, 50 Leute Orchester, da oben die Bühne, 30 Minuten bis zur Vorstellung, 15 Minuten, alle auf ihre Plätze, die Beleuchtung und – bääm, der Jumbo hebt ab. Dann kann man nicht mehr aussteigen.

Wenn du vor dem lieben Gott stehen würdest und der würde dich fragen: Anna-Sophie, sag doch mal, was ist für dich als Mensch die Liebe zur Musik? Was würdest du sagen? Die geistige Welt ist ja an den Menschenerfahrungen auf Erden interessiert.

Das ist schwer in Worte zu fassen. Ich kann das fühlen, aber ob ich dafür Worte finde? Vielleicht später. Ich überlege mal.

Trägt einen die Musik? Trägt sie mit belebter, unendlicher Hoffnung? Tröstet die Musik?

Ja, die Trösterin Musica.

Ist es wie eine wahrere Welt, die man in der Musik erlebt? Und im Erleben ist man es selbst in dieser Welt?

Ich habe mal in einem Gefängnis mit jugendlichen Straftätern gearbeitet. Da gab es eine Zelle, in der stand ein Klavier. Ich habe einigen Jugendlichen Präludien und Fugen von Bach vorgespielt, weil die das wollten. Aber sie waren ganz zappelig und kicherten ständig. Sie wollten trotzdem Bach hören. Dann kam noch einer dazu, der entdeckte in der Ecke so 20 Kilo Scheiben zum Gewichtheben und meinte: «Oh, cool, guck mal.» Ich dachte, das wird nichts mehr mit der Ruhe. Aber dann haben sie sich diese Gewichte auf den Bauch gelegt, Augen zu, und dann war Ruhe für vier Präludien und Fugen. Und die Tränen liefen.

Seit früher Kindheit ist die Geige dein Instrument. Du wirst Konzertmeisterin. Mit 27 Jahren löst sich dein Lebenstraum in Dunkelheit auf. Du versuchst alles, um wieder Geige spielen zu können. Es gibt nichts anderes für dich. Dann kommt eine Stimme von außen, die sagt: Hör auf zu weinen, lerne Dirigieren. Hast du im Nachhinein das Gefühl, das war richtig so, das musste passieren, damit du deinen Weg weitergehen konntest, den du freiwillig von dir aus nicht gefunden hättest?

Vielleicht, ja. Wahrscheinlich. Gleich nach Abschluss meines Dirigierstudiums erhielt ich eine Anfrage von Daniel Barenboim, ob ich im Westjordanland ein Orchester aufbauen wolle.

Du bist gerade mit dem Studium fertig, da fragt dich einer der größten Dirigenten der Welt an?

Das kam über einen Assistenten von ihm, der mich schon lange kannte. Er wusste, dass ich unterrichten kann. Für den Aufbau eines Orchesters in Palästina brauchte Barenboim jemanden, der nicht nur sagen kann, wie es klingen soll, sondern auch, wie man es genau macht, dass es überhaupt klingt. Er brauchte jemanden, der pädagogisch arbeiten kann. Auf seine Einladung hin war ich fünf Tage in Ramallah – und fand es fürchterlich. Dann traf ich jedoch fünf Mädchen, die versuchten, Geige zu spielen. Aufgrund der politischen Lage hatten sie nie konstanten Unterricht gehabt. In den paar Stunden, die wir miteinander hatten, wuchsen sie mir so ans Herz, dass ich aus Ramallah zurückkehrte und sagte: «Ich mach’s.»

Diese fünf Menschenwesen berührten dich so, dass du sagtest: Ich mach’s? Wiederum wie von außen. Das empfandest du als den Auftrag an dich?

Das war der Anfang des Orchesters. Ich war dann erst mal zwei Wochen da, dann drei Monate, schließlich wurden es sieben Jahre. Es war ein sehr großes Projekt: musikalische Programme an Schulen, ein musikalischer Kindergarten, eine Musikschule, mehrere Orchester. Barenboim hatte im Laufe der Zeit viele fantastische Musikerinnen und Musiker hingeschickt.

Du bist da quasi in der Wüste, und nun kommen die fantastischen Musiker zu dir?

Ja, die haben dann eine Zeit lang dort unterrichtet. Nach zwei Jahren konnten die Kinder und Jugendlichen schon eine Beethoven-Symphonie spielen. Die Westbank ist ja weder geografisch noch kulturell eine Wüste, es gibt viel Kultur und sehr gute Schulen. Das Reisen war allerdings in diesem Gebiet äußerst kompliziert. Das Orchester probte in Ramallah, was etwa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem liegt. Ein Klarinettist aus Jenin und jemand aus Bethlehem, der Kontrabass spielt, fragten: «Darf ich auch noch kommen? Wie komme ich dahin?» Na ja, irgendwie schafften die das. Barenboim kam immer wieder zu Besuch und wir machten gemeinsam Konzerte.

Hast du das Gefühl, Palästina war deine Gegend?

Ja! Ich wurde auch oft für eine Palästinenserin gehalten. Ich hatte schon seit meiner Jugend eine unbestimmte Neugier, die arabische Welt kennenzulernen. Ich habe auch versucht, Arabisch zu lernen.

Also wieder ein Lebens- und Wirkensbereich deines Lebens, den du dir nicht hast ausdenken können, der aber dein Leben ist und für den Voraussetzung war, dass du dirigieren kannst.

Die Leute in meinem Umfeld hielten mich natürlich für verrückt, dass ich ins Westjordanland gehe. Die hatten erwartet, dass ich jetzt Karriere an einem Opernhaus mache. Ich habe während der Zeit in Ramallah auch immer wieder probiert, beides zu machen, für Projekte nach Europa zu gehen und das normale Dirigentenleben aufrechtzuerhalten. Aber es war auch Wüste!

Dorthin kommt auch der Weltstar Barenboim zu dir, mit dem du sieben Jahre lang in der Arbeit zu tun haben durftest?

Ich verdanke ihm sehr viel und habe viel gelernt. Er hat eine so enorme Fähigkeit, sich zu konzentrieren und diese Fähigkeit auf das Orchester zu übertragen. Er sprach oft darüber, dass das Orchester eine Schule für Demokratie ist. Mal hat die Klarinette ein Solo und alle hören und folgen ihr, auch der Dirigent. Dann wird sie wieder zur Nebenstimme und das Cello tritt hervor. Eine Schule des Zuhörens. Das Orchester ist ein Organismus, in dem jeder mal die Führung übernimmt und die anderen ihm den roten Teppich auslegen. «Listen to the stories of the others», in dem Sinne hat er es gemeint. Unser Projekt in Ramallah war an das West-Eastern Divan Orchestra angegliedert. Da spielten neben Israelis und Palästinensern auch Musiker und Musikerinnen aus Syrien, dem Libanon, Ägypten, Jordanien und so weiter. Die Spannungen waren enorm. Vor allem zu Beginn flogen oft die Türen. Es war anfangs so, als wenn man heute sagen würde: Wir machen ein Orchester mit Deutschen und Russen. Oder mit Ukrainern und Russen. Maximales Tabu.

Der Geschichte des anderen zuzuhören, das wäre heute notwendiger denn je. Zuhören, was Putin sagt, was Impfkritikerinnen sagen? Ausgrenzen und Stummschalten spaltet. Das Unerhörte, Überraschende, die Täuschung, Gefahr, Traumatisches, was auf der Bühne im Theater stattfand, findet jetzt im Leben um uns herum und in der Gesellschaft statt. Und es betrifft jeden. Was kann jetzt noch auf der Bühne stattfinden? Du sprachst einmal von der ‹Leerstelle Theater›.

Die Welt ist heute die Bühne, auf der alles stattfindet, die Weltperformance. Der Philosoph Matthias Burchardt nennt das die «Umstülpung der Arena». Er benutzt als Beispiel den Fußball. Früher fand «der Krieg in kurzen Hosen» im Stadion statt, die Nationen kämpften spielerisch gegeneinander. Heute ist echter Krieg. Das erlebe ich ähnlich in der Oper, im Theater. Was der Spielfilm war, ist jetzt Dokumentarfilm geworden. Was auf der Bühne stattfand, ist jetzt in den täglichen Nachrichten. Das Leben hält sogar die beeindruckenderen Pointen bereit. In den 1960er-Jahren kamen Skandale, Tabubrüche, Sex auf der Motorhaube, Verschwörungen auf die Bühne. Man folgte in der Oper einer Lucia di Lammermoor drei Stunden lang in den Wahnsinn. Man ließ sich aufrütteln, erschauderte, weinte. Das Musiktheater, die Oper, weckte die braven Bürger auf. Jetzt haben wir immer noch das Theater. Aber was wir dort machen, ist nicht mehr wie früher in einer produktiven Spannung zum außertheatralischen Leben. Wenn die 1960er-Jahre vielleicht in Teilen der Gesellschaft etwas spießig und verklemmt waren, dann waren Skandale auf der Bühne eine produktive Spannung zur Gesellschaft. Aber heute empfinde ich dort eine Leerstelle. Gibt es noch Bedarf daran, dass das Theater uns mit Skandalen, Tabubrüchen und traumatischen Geschichten aufrüttelt? Sehen wir das nicht alles mit offenen Augen permanent um uns herum im echten Leben? Die Top Ten der Opernliteratur – ‹La Traviata›, ‹Othello›, ‹Don Giovanni›, ‹Carmen›, ‹Butterfly› – sind hoch traumatische Geschichten, bei denen am Ende fast immer die Frauen sterben, von der Engelsburg springen, in der Wüste verdursten oder erstochen werden wie bei Carmen. Der einzige Weg in die Freiheit ist der Tod. Aber ist das noch zeitgemäß, dass wir uns immer wieder diese Traumata erzählen? Wie wäre es, wenn zum Beispiel eine Carmen sagt: «Ich steige aus. Vielen Dank, Prosper Mérimée, dass du mich erfunden hast. Vielen Dank, Georges Bizet, dass du den Soundtrack dazu geschrieben hast. Ich bin jetzt 150 Jahre lang an jedem Abend irgendwo auf der Welt gestorben. Aber jetzt steige ich aus und kümmere mich um meine Heilung.» Ich finde das Abenteuer Heilung viel spannender als das Messer in der Brust. Aber das ist eine Option, welche die Oper erst mal nicht zulässt, weil sie so eng mit der Musik verbunden ist. Hinzu kommt, dass die meisten Regisseure oder Regisseurinnen Traumata lieben und eine starke Beziehung zum Negativismus haben. Da wird zum Beispiel in ‹Madame Butterfly›, einer ohnehin traumatischen Geschichte, noch ein Kindesmissbrauch hinzugefügt, der im Stück gar nicht enthalten ist. Es kann nicht schlimm genug sein für eine gute Kritik in der ‹FAZ›. Nett ist nicht abendfüllend, heißt es: Das verstehe ich. Aber es gibt wenig Fantasie und Neugierde, die fragt, ob man diesen Geschichten doch irgendwie anders entkommen kann.

Das Ausweglose, das nur den Tod als Auflösung kennt, das Tragische, gibt es vielleicht heute nicht mehr so wie vor 150 Jahren, weil der Mensch in seiner Entwicklung als Ich-Wesen heute durch das Tragische hindurchgehen kann. Selbst geführt. Weil er nicht sterben muss an dem, was stirbt.

Mit der gleichen Intensität, mit der Tosca von der Burg springt, könnte sie ja ins Leben springen. Aus dem Trauma raus. Post Ego.

Was heißt das fürs Musiktheater?

Dass da erst mal eine Leerstelle wäre. Die muss zunächst ausgehalten werden. Der erste Schritt wäre, den Schmerz zuzulassen, dass da eine Leerstelle ist. Das Nichts, der Nullpunkt, kann auch lange dauern. Jetzt haben wir diese Tendenz des Negativismus am Theater. Das Negative wird zelebriert. Gestern las ich im Kulturprogramm der Parteien, dass sie den Besuch von KZs für Schulen teilweise verpflichtend machen wollen. Kultur ist Erinnerung an das Trauma? Ich finde es richtig, dass man mit Schülern und Schülerinnen diese Orte aufsucht. Aber gibt es einen Grund, warum die Traumata, die Politik und Gesellschaft zu verantworten haben, in der Abteilung Kunst und Kultur abgestellt werden? Das ist eine merkwürdige Tendenz, dass wir so eine Mühe haben, mit unserem gewaltigen kulturellen Erbe positiv umzugehen. Als ob das Licht nicht auf den Scheffel gestellt werden dürfe, und wir stattdessen oft und stark die Tiefpunkte in den Blick nehmen.

Was in der Art etwas Gespenstiges aufbaut. Es wird benutzt.

Wenn man nun diesen schmerzlichen inneren Leerstand an den Theatern wahrnimmt und wirklich daran leidet, dann könnte man auch sagen, Erinnerungskultur wäre heute: Die nächsten 100 Jahre gibt es jeden Abend Präludien und Fugen von Johann Sebastian Bach, bis wir wieder zur Besinnung gekommen sind.

Sich halten zu können in der Nicht-Anwesenheit, in der Leere, wo alles Gewordene, aller Halt im Gewordenen nicht mehr da ist, hat mit einem ätherischen Kräftewirken zu tun. Das ist nicht seelisch. Ein Bewusstsein vom ätherischen Kräftewirken und ein bewusster Umgang damit ist gleichzeitig ein nächster Schritt in der Menschheitsentwicklung. Eine «Ethik des Lebendigen», wie Birgit Ebel es für das World Child Forum benannt hat. Kann das Bühnengeschehen werden?

Das ist eine sehr interessante Frage! Welche Kräfte wirken? Und was ist echt? Am Opernhaus habe ich als Dirigentin einmal anhand von Mozarts ‹Entführung aus dem Serail›, deren Botschaft der Sieg der Menschlichkeit über die Tyrannei ist, die Erfahrung gemacht, dass in den Verhältnissen hinter der Bühne die Tyrannei über die Menschlichkeit siegte. Und zwar auf ganzer Linie, in allen Strukturen des Hauses und bei allen beteiligten Akteurinnen und Akteuren. Wird das Publikum irgendwann einen Sinn dafür entwickeln, dass wir eine Botschaft verkaufen, die hinter der Bühne gar nicht gelebt wird?

Einen Sinn für Wahrheit. Was ist fake, was ist authentisch?

Ist das echt, was wir hier sehen? In jeder Hinsicht, auf ganzer Linie?

Was lebt in dem, was in Erscheinung tritt? Welche moralische Intention wirkt dadurch?

Die Wahrheit wirkt.

Ein Ergebnis kann nichts anderes sein, als was in dem Vorgang, der zu ihm führt, bereits enthalten ist.

Ich habe neulich den Satz gehört: «The show must go off.» Das Motto unserer Zeit?

«The show must go off» würde heißen, dass du etwas vom Menschen wahrnimmst?

Ja. Aber nicht nett und harmlos. Wenn eine Carmen sich auf ihre Heilung wirklich einlassen würde, wäre es nicht nett und harmlos, es wäre Hard Work! Post-Ego-Geschichten hätten so viel Potenzial für neue Heldengeschichten! In der Musik gab es am Ende des 19. Jahrhunderts die Richtung des Verismo. Da begann man, in der Kunst die Verhältnisse ungeschönt darzustellen. In ‹La Bohème› wird schonungslos dargestellt, wie die Frau in der Dachkammer an Tuberkulose stirbt. Für die damalige Zeit war es das Wesentlichste und Aktuellste, zu zeigen: So ist es wirklich!

Aber jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Was ist jetzt das Aktuellste? In der Gesellschaft gibt es eine Spaltung. Die einen sind mit gleicher Vehemenz von dem einen überzeugt wie die anderen vom anderen. Eine Verständigung gibt es nicht, wenn der konkrete andere Mensch einem nicht mehr ist als seine Überzeugung und mehr ist als die eigene Überzeugung. So bist du jetzt selbst in diesem Stück Akteur. Und bist du es nicht, so wird mit dir agiert. Die sich gegenüberstehenden Überzeugungen sind das Gewordene. Das Festhalten daran hat die Logik des Sprungs in den Tod. Das Gewordene kann nicht bestimmend sein für den Sprung ins Leben. Das ist auch in deiner Biografie so. Vermutlich in jeder. Es geht um Heilung?

Dafür würde ich abends ins Theater gehen!

Heilung als authentisches künstlerisches Geschehen. Nicht als Therapiesitzung.

Ein weiterer Punkt ist, dass die Kirche als Ort der vertikalen Resonanz ebenfalls so gut wie weggefallen ist. Wäre das Theater ein Ort, an dem vertikale Resonanz stattfindet? Wenn ich wirklich überrascht wäre im Theater, und zwar total mit ganz etwas Neuem, wenn ich verzaubert wäre, wenn es Inspiration hagelte und ausgelassen gelacht werden könnte, wenn ich so was wie Tröstung erfahren könnte, dann hätten wir Stand 2025 wieder eine Spannung zum außertheatralischen Leben. Die Musik verheißt ja diese Sphäre, die die Libretti oft nicht haben. Aber in der Musik ist der kosmische Blick präsent. Und nun weiß ich auch, was ich sagen würde, wenn der liebe Gott oder geistige Wesen mich fragen würden: Was ist die Liebe zur Musik? Da würde ich sagen: Kommt doch mal zu Besuch.

Deine Antwort auf meine Frage ist: Geistige Wesen, kommt doch mal zu Besuch in der Musik, dann erlebt ihr selbst, was die Liebe zur Musik ist. Und deren Antwort darauf ist: Da sind wir schon. Und das macht die Liebe zur Musik für den Menschen, dass die geistige Welt schon mit darin ist. Die Liebe entsteht in Berührung mit der geistigen Welt. Und das ist es auch, was einen dranbleiben lässt im schöpferischen Prozess. Wenn du dirigierst, dann führst du einen solchen Prozess. Was bedeutet Führung für dich?

Wenn du Führung bei der Arbeit zugucken möchtest, dann kaufst du dir ein Ticket für ein Symphoniekonzert. Da steht ein Mensch auf einem Podest, der hat einen Stock. Ich dirigiere ohne Stock, aber viele Dirigenten haben einen Stock als Symbol. Und 70 Leute sitzen vor ihm oder ihr, und dann kannst du, anders als in einem Unternehmen oder in der Politik, Führung sehen. Führung und auch Hierarchie sind für mich positiv besetzte Wörter. Macht mit dazugehöriger Politik nicht. Das wird nur oft in einen Topf geworfen. Ich finde, Führung ist super, wenn sie begrenzt ist. In Berlin gibt es ein Orchester junger Leute, die ohne Dirigent oder Dirigentin arbeiten, das Stegreif-Orchester. Deren Leiter rief mich einmal an und sagte: «Anna-Sophie, wir brauchen drei Tage Hierarchie.» Dann kam ich und habe drei Tage Hierarchie gemacht. Und dann sagten sie: «Tschüss. Das Konzert machen wir ohne dich.» Das war eine befreiende Erfahrung, eine neue Art, meinen Beruf zu sehen. Es braucht das Ohr von außen. Da hörst du hier, hörst du da, die Balance ist verzerrt, die Trompete ist zu laut etc. Das ist ein Grund, warum es Führung geben sollte – ein Grund, der in der Kunst selbst liegt. Aber viel aus dem Innenleben eines Theaters zum Beispiel könnte gemeinschaftlich organisiert werden. Man könnte sagen: «Jetzt machen wir die Oper. Es kommt dieser Dirigent oder diese Regisseurin und wir gehen sechs Wochen mit. Da reden wir nicht immer rein, weil wir wissen, dass es gute Gründe gibt, hier eine Führung zu haben. Danach machen wir wieder etwas anderes.» Wenn jedoch, wie ich es gelegentlich in Opernproduktionen erlebt habe, Regisseure kommen und sagen: «Wir fühlen uns erst mal alle so rein in die Rollen», ist sofort miese Stimmung. Wenn jemand mit einem guten Konzept kommt, sind alle glücklich. Man geht gern sechs Wochen mit einem guten Konzept mit und freut sich, dass man dabei ist. Man muss nicht überall mitbestimmen. Aber dann bestimmt man wieder gemeinsam, wie es weitergeht oder was man Mitgliedern des Orchesters ermöglicht. Es gibt so unfassbare Kompetenzen in einem Orchester.

Wenn es sich um eine spirituell arbeitende Gemeinschaft handelt, wie siehst du da Führung?

Je spiritueller der Inhalt, desto schwieriger ist es vielleicht, so etwas wie Hierarchie zu akzeptieren, zu sagen, da ist wirklich jemand weiter. Möglichkeiten haben wir alle unendliche. Aber die Möglichkeit ist noch nicht die Realität. Bei Johann Sebastian Bach heißt das: «Ich habe fleißig seyn müssen; wer eben so fleißig ist, der wird es eben so weit bringen können.» Man lasse den Satz von Bach nur in seiner ganzen Wucht auf sich wirken.

Enno Schmidt studierte Malerei an der Städelschule – Staatliche Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt am Main. Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland. Er war Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter des ‹Unternehmen Wirtschaft und Kunst – erweitert, g.GmbH›, Mitwirkender in der ‹Zukunftsstiftung Soziales Leben› unter dem Dach der Treuhandstelle der GLS-Bank in Bochum und Lehrbeauftragter am ‹Interfakultativen Institut für Entrepreneurship› an der Universität Karlsruhe. 2006 begründete Enno Schmidt die Initiative Grundeinkommen in der Schweiz zusammen mit Daniel Häni, die 2016 zu einer eidgenössischen Volksabstimmung führte. Von 2019 bis 2024 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ‹Götz Werner Professur für Wirtschaftspolitik und Ordnungstheorie› und Geschäftsführer des ‹Freiburg Institut for Basic Income Studies› an der Universität Freiburg. Enno Schmidt lebt in Oberried im Hochschwarzwald.

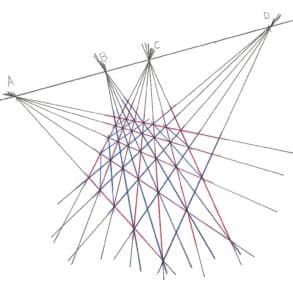

Bilder Eindrücke aus der musikalische Arbeit der Barenboim-Said Foundation in Ramallah, Westjordanland, 2005–2007. Fotos: Peter Dammann / Fotostiftung Schweiz. Mehr Music education in Palestine