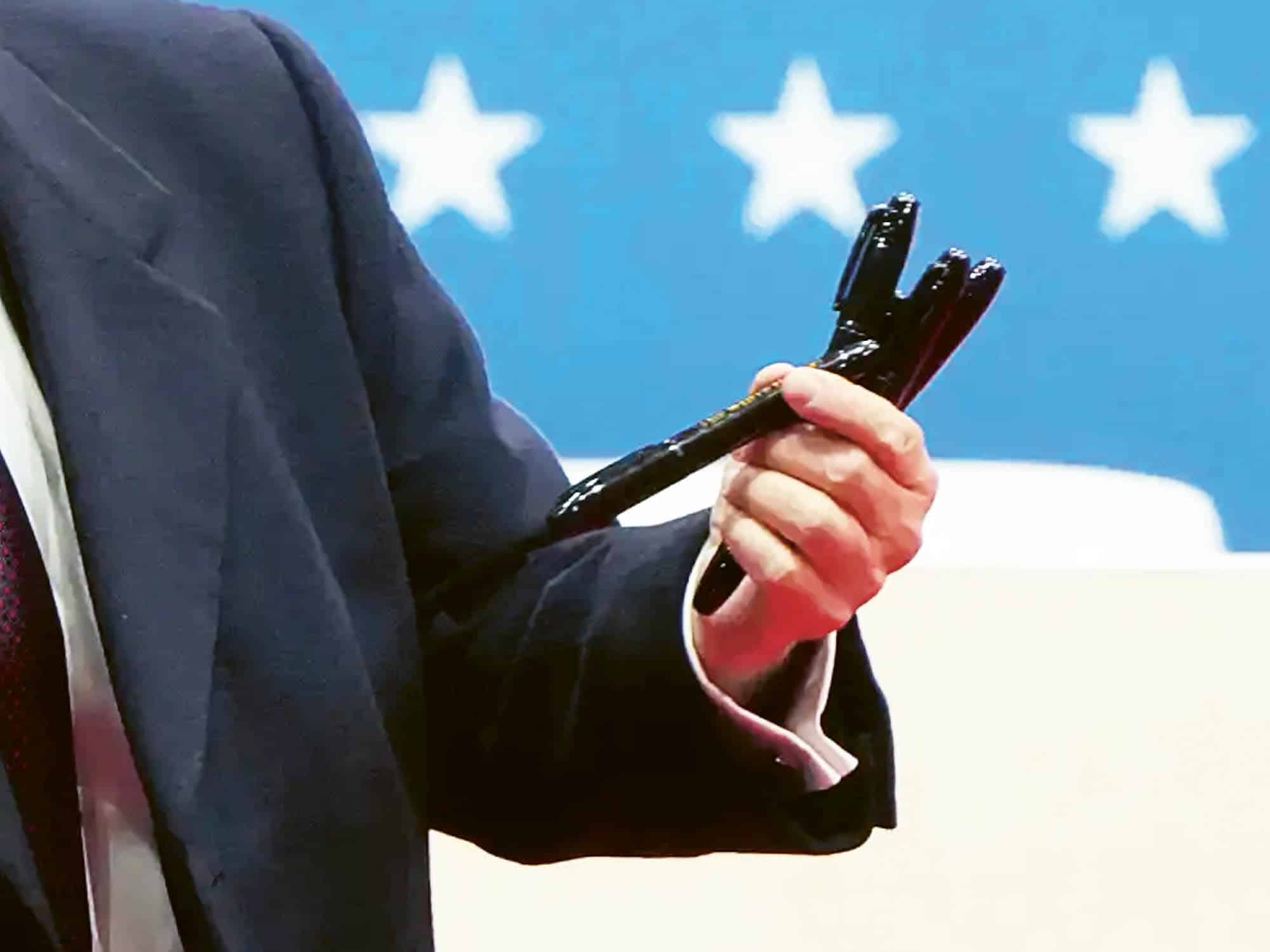

Ein Bild für die Geschichtsbücher: Der neue US-Präsident unterzeichnet in der Baseball-Arena stapelweise die präsidialen Dekrete, als würde er Bücher signieren, und schleudert die Stifte in die jubelnde Zuschauermenge. Das Bild erinnert an die Karnevalsumzüge, bei denen das Publikum am Straßenrand mit gleicher Geste mit Bonbons versorgt wird, dabei geht es um 11 Millionen Migrantenschicksale, den Klimawandel. Spiel und Ernst, Komödie und Tragödie.

Mit jeder Unterschrift wird eine Entscheidung der vorangehenden Administration zurückbuchstabiert oder, wie im Fall der über 1000 Begnadigungen, Gerichtsurteile aufgehoben. So karnevalesk das Schauspiel erscheint, so gravierend sind die Folgen: Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, Verfolgung von Migranten und Migrantinnen auch in Kirchen. Der Webfehler der heutigen Demokratien, dass die einmal Gewählten nur für den kurzen Zeithorizont der Wahlperiode Entscheidungen treffen, wird hier auf die Spitze getrieben. Weder das Vorher noch das Nachher gilt, allein das ‹Jetzt komm’ ich›. Das Bild des ungelenk triumphierenden Milliardärs mit Saluto romano wirkt nicht weniger dystopisch, zumal es derselbe Wirtschaftslenker ist, der mit solch visionärem Gespür, Kalkül und Mut ein digitales Bezahlsystem, wiederverwendbare Trägerraketen und Elektroautos für den Weltmarkt verwirklicht hat. Wirklichkeit und Schein verschränken sich.

Pomp und Predigt

Dann fügen sich zu diesem grellen Rufen leise Töne. Da ist die 65-jährige Bischöfin Mariann Budde, die in der neubarocken Washingtoner Kirche von der Kanzel dem Präsidenten ins Gewissen predigt. Der milde, gemessene Klang ihrer Stimme, wenn sie über das kommende Leid von Migrantinnen und Migranten spricht, ist ein Kontrapunkt zu all dem Schaulaufen, der Selbstherrlichkeit dieses Tages. Ein weiterer Kontrapunkt ist ein Video des Sozialisten Bernie Sanders. Der Menschenfreund hält sich nicht mit Prahlerei und Drohadressen auf, sondern lenkt den Blick auf das, was in den Antrittsreden nicht gesagt wurde. Dass die Gesundheitskosten Familien an den Rand bringen, dass die Mieten in den Städten unbezahlbar seien, dass der Mindestlohn bei absurden 7 Dollar 25 liege, davon sei kein Wort gefallen. Es ist eine eindrucksvolle Rede und ich wünsche mir, der 83-Jährige hilft 38-Jährigen jetzt, in die vordere Linie des politischen Lebens zu kommen.

In dem verstörenden Gemenge von Schein und Wirklichkeit, von Gehabe und Bedrohung nimmt der Digitaldenker Sascha Lobo dann einen Moment heraus, der innehalten lässt.1 Man solle dem provozierenden Gruß des Tech-Milliardärs nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, sondern die Ankündigung ernst nehmen, dass die US-Administration 500 Milliarden Dollar in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz investieren will. Die Bedeutung dieser Technik bringt der Autor in ein Bild, das unter die Haut geht: Was heute Strom ist, das sei in einigen Jahren die künstliche Intelligenz. So wie jetzt Elektrizität zu allen Arbeitsprozessen gehört, von Beleuchtung bis Mobilität und Kommunikation alle Lebensbereiche durchdringt und trägt und deren Kontrolle alle Macht verspricht, so wird es bald mit künstlicher Intelligenz sein. Wie wäre es heute, wenn aller Strom aus den Vereinigten Staaten käme, fragt Lobo, um zu unterstreichen, welche Abhängigkeit droht, wenn ein Land in dieser Technik dominiert oder gar ein Monopol aufbaut.

Am Cabrio aufgewacht

Diese Verschränkung von Spiel – amerikanisch ‹gamble› – und Weichenstellungen des globalen Miteinander, lenkt mich auf eigene Erfahrungen. Eine liegt in meiner Studentenzeit. Ich war in ein rotes Cabrio vernarrt und wollte es mir leisten, obwohl es mein Budget überstieg.

Nachdem ich den Kaufvertrag schon unterzeichnet hatte, wachte ich nachts auf – und sah wieder klar. Am nächsten Tag machte ich den Vertrag rückgängig. Offenbar musste ich erst den falschen Weg einschlagen und Fakten schaffen, um den richtigen zu erkennen.

So könnte es sein, dass mit ‹drill, baby, drill› die Kurzsichtigkeit und Exzentrik in der Politik so auf die Spitze getrieben wird, dass erst dadurch ein Einsehen, ein kollektives Aufwachen möglich wird. Dieser Gedanke bekam Geleit von der Nachricht am selben Tag, dass am Weltwirtschaftsgipfel in Davos die Organisation Oxfam einen offenen Brief übergab, in dem 370 Millionäre und Milliardäre weltweit höhere Steuerabgaben für Superreiche fordern. Extremer Reichtum könne politischen Einfluss kaufen und sei daher eine «Bedrohung der Demokratie», heißt es in dem veröffentlichten Dokument an die in Davos Versammelten. Die bisherige Politik habe zu der «schlimmsten Ungleichheit seit 100 Jahren» geführt. Zu den Unterzeichnenden gehört die Filmproduzentin Abigail Disney. Sie ist Mitglied der Patriotic Millionaires, eines Zusammenschlusses reicher US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner, die ein sozial gerechtes Steuersystem fordern und dafür werben, den Einfluss der Hochfinanz auf die Politik zu beschränken.

Mit dem Jahr 2025 gehen wir ins zweite Viertel des 21. Jahrhunderts. Ähnlich wie die vier Wochen eines Monats oder die Viertelstunden einer vollen Stunde hat hier jedes Viertel in diesem Zeitmaß von Monat und Stunde seine Farbe, seine Bewährung und Möglichkeit. Während das erste Viertel, die erste Woche im Monat noch vom Zauber des Anfangs glänzt, gehört zur zweiten Woche, dem zweiten Viertel, dass das Ziel aus den Augen gerät. Wer in den Bergen unterwegs ist, kennt es: Den Gipfel siehst du nur vom sicheren Tal aus. Wenn du aufsteigst, im Hang bist, ist der Gipfel nicht mehr zu sehen. Dem entspricht die zweite Woche, das zweite Viertel: Man strauchelt, und erst in dieser Suche, in diesem Irren und Korrigieren, öffnet sich ein Raum, in dem möglich wird, dass wir gemeinsam ein selbst gefundenes, selbstgewonnenes Ziel uns stecken, den Kompass neu in die Hand nehmen.

Bild Der neue us-Präsident unterzeichnet stapelweise präsidiale Dekrete, als würde er Bücher signieren. Quelle: AP pic

Tut mir leid, man verspürt die Absicht und ist verstimmt! Mit Meinungsjournalismus wird man täglich überschwemmt, das brauche ich nicht auch noch im Goetheanum. Es sollte doch klar sein, dass ein grosser Teil auch der Leser der Goetheanum Wochenschrift, nicht mehr den üblich verbreiteten Narrativen wie Klima-Apokalypse, Impf-Fetischismus, Migrationsflut, bunte Vielfalt, Gender-und Trans-Ideologie, Kampf gegen Rechts, usw. folgt und da längst andere Ansatzpunkte hat.

Ich fände es gut, einen freien Austausch zu pflegen, z.B. in regelmässigen Zoom-Veranstaltungen, in denen man andere Menschen kennenlernen kann, denen auch die Anthroposophie am Herzen liegt. Äusserst wichtig erscheint es mir, dass die soziale Dreigliederung in Verbindung gebracht wird mit all den kritischen Geistern, die nach neuen Wegen suchen, sei es in Selbstversorger-Projekten, oder durch libertäre Ideen zur Zurückbindung des Staates und Befreiung des Geistes- und Wirtschaftslebens.

Kopie für Almut

Lieber Wolfgang,

dies ist eine kurze persönliche Message eines Kollegen, der Ihr literarisches und spirituelles Schaffen schätzt. Ich beziehe mich auf Ihren jüngsten Text „Gedanken zum 20. Januar 2025“. Natürlich ist es für jeden Schriftsteller oder Redakteur legitim, seine privaten Gefühle oder biografischen Erinnerungen öffentlich zu machen.

Aber der Titel Ihrer Publikation lautet eigentlich „Wochenschrift für Anthroposophie“, und in diesem Fall sehen wir uns als Leser mit einer spontanen Entladung von Ideen konfrontiert, die einfach und emotional mit einem der karmischen Clowns der karnevalesken politischen Maschinerie in den USA verbunden sind. Es wurde kein anthroposophischer Beitrag zum Verständnis der heutigen michaelischen und christosophischen Transformation inmitten des sozialen Chaos geleistet.

Übrigens hat Ihre Publikation kürzlich bereits einen anderen sentimentalen und trügerischen Artikel über eines von vielen Dramen der Gegenwart aufgedeckt: das Schicksal von Alexei Nawalny. Es war ein Text, der in ideologische und affektive Betrachtungen eingebettet war, ohne jeglichen Bezug zur Geisteswissenschaft.

Herr Trump ist nur eine pathologische Persönlichkeit, eine einsame egoistische Figur, die es nicht verdient, in Ihrer anthroposophisch orientierten Publikation eine so spektakuläre Präsenz einzunehmen. Die wahren Entscheidungsträger, sowohl in Amerika als auch in Europa, arbeiten im Hintergrund der Bühne und haben bereits einen öffentlichen Namen erhalten: „American Deep State“ und „European Elites“. Genau das beschrieb Steiner als die okkulte angelsächsische Sekte, die seit dem Ersten Weltkrieg mit einem einzigen Ziel arbeitet: die Vereinigung der deutschsprachigen Länder Mitteleuropas (mit ihrem Ichbewusstsein-Prinzip) und der michaelisch-christlichen Impulse der slawischen Bevölkerung zu verhindern, um das zukünftige vereinte Europa – von der russischen Ostküste bis zur portugiesischen Atlantikküste – zu demontieren.

Viel interessanter wäre es, einen Essay über die wahrscheinliche Reinkarnationsgeschichte von Herrn Trump zu lesen, wie es Rudolf Steiner einst über einen anderen amerikanischen Präsidenten (Woodrow Wilson, 1856–1924) tat, der sich für Amerika entschied, im Ersten Weltkrieg zu kämpfen, und später als eine Art universeller Weltlehrer arbeitete, als er seine berüchtigten „14 Punkte“ nutzte, um die gesamte menschliche Gesellschaft zu transformieren. Seine Inspiration basierte auf seiner früheren Inkarnation als Mu’awiya, einer wichtigen Persönlichkeit in der frühen Entwicklung des Islamismus. Wilsons „14 Punkte“ wirkten als Barriere für Steiners „Dreigliederung des sozialen Organismus“ und bildeten die Grundlage für alle modernen Ultranationalismen, die bis heute die Welt spalten – in Steiners Worten: ein „soziales Karzinom“, das nur soziale Spannungen und Krieg nach Krieg mit sich bringen wird (siehe GA 235).

Herzliche Grüße

Raul

info@guerreiro.de