Zum Tode von Ramon Brüll am 23. März 2025.

Für Ramon Brüll lag die Nähe zur Anthroposophie schon in der Familie, denn bereits sein aus Nürnberg stammender Großvater war Anthroposoph. Doch auch mit Distanz hat schon das Schicksal dieser Familie zu tun: Der Großvater, der jüdischer Abstammung war, entschied sich nach Inkrafttreten der Rassengesetze wohlweislich zur Emigration in die Niederlande. Dort überlebte die Familie mit Sohn Dieter, der Ramons Vater wurde.

Geboren wurde Ramon Brüll am 4. März 1951 als Kind von Dieter und Ellen, bald darauf folgte Schwester Sigrid. Sie wuchsen auf in Amsterdam und besuchten dort die Waldorfschule. Fotos des Kindes zeigen eindrücklich, wie aus dem kindlich-weichen Ramon-Gesicht schon mit dem Zahnwechsel die spätere, kantige Physiognomie mit den großen Zähnen durchbricht. Wie seine Schwester berichtet, entfaltete Ramon in der Mittel- und Oberstufe eine durchaus rebellische Seite gegen Lehrer, die ihm nicht gefielen. Nach der Schule studierte er Geografie und begann außerdem, sich für den anthroposophischen Sozialimpuls zu begeistern, den auch sein Vater intensiv studierte. Der entscheidende Anstoß dazu kam aber von anderer Seite: In Achberg, so der Hinweis eines Bekannten an Ramon, versuchten Menschen, den Ideen Steiners von einer Neugestaltung des sozialen Organismus neues Leben einzuhauchen. Ramon lernte am Bodensee Wilfried Heidt, Joseph Beuys und manch andere Aktivisten kennen, mit denen er über Jahre verbunden blieb. Zu Hause in Amsterdam gründete er zusammen mit Freunden ein alternatives Café – ein erstes eigenes Unternehmen. Gleichzeitig initiierte die Arbeitsgruppe für Dreigliederung, der er angehörte, in Amsterdam ein schlichtes Informationsblatt im Zeitungsformat, das über aktuelle Dreigliederungsaktivitäten in den Niederlanden, Deutschland und England berichten sollte. Am 1. September 1976 erschien die erste Ausgabe von ‹Info3›, die bald nach Frankfurt ziehen und eine ‹richtige› Zeitschrift werden sollte.

Ein Wechselspiel von Nähe und Distanz bestimmte Ramons Wirken in dieser Zeitschrift, die er in den Folgejahren als Selfmade-Mann praktisch aus dem Nichts heraus aufbaute: Da war zum einen seine nie infrage gestellte Verbundenheit mit der anthroposophischen Bewegung, zum anderen die Rebellion gegen alles Dogmatische und Erstarrte. Schon vom äußeren Erscheinungsbild konnte Ramon gar nicht anders als oppositionell wirken: sein lässiges Auftreten mit der unvermeidlichen Mütze auf dem Kopf, seine eher lässige Kleidung, sein pointiertes Sprechen mit dem sympathischen niederländischen Akzent und seine Vorliebe für Witze wären hier zu nennen. Er konnte so herrlich lachen!

Die Zeitschrift unterstützte unkonventionelle Waldorfschulgründungen, freie Projekte aller Art und Initiativen, die sich mit der Politik anlegten, wie etwa, wenn es um Therapiefreiheit im Gesundheitswesen oder die Friedensbewegung ging. Mit Vorliebe packte sie auch heiße Eisen an, wie die lange ignorierten juristischen Probleme bei der Neugründung der Anthroposophischen Gesellschaft im Jahr 1924. Ramon und seine Zeitschrift wurden damals angefeindet, weil sie Unstimmigkeiten aus der Gründerzeit zum Thema machten; heute ist bis in die Anthroposophische Gesellschaft hinein akzeptiert, dass damals nicht alles mit rechten Dingen zuging.

Überhaupt die Anthroposophische Gesellschaft: Für Ramon Brüll war auch das ein Thema von Distanz und Nähe. Denn so stark seine Verbundenheit mit der Bewegung war, so ambivalent sein Verhältnis zur Gesellschaft. Bei vielen sich bietenden Anlässen liebte er es, die Anwesenden mit der selbstbewusst vorgebrachten Aufforderung zu verunsichern, man solle die Anthroposophische Gesellschaft am besten auflösen. Das war allerdings keine blinde Opposition, vielmehr stand seine Überlegung dahinter, dass jede Form einer Organisation notwendig den Eindruck von Geschlossenheit signalisiere. Im Gegensatz dazu müsse die Anthroposophie aber ein Kulturfaktor werden und gleichsam mit der Kultur verschmelzen. Die Evolutionslehre habe schließlich auch keine eigene Gesellschaft gebraucht, um anerkannt zu werden – warum also die Anthroposophie mit ihren allgemeingültigen Ideen? Auch das Goetheanum war ihm mit seinen hierarchischen Strukturen tief suspekt. Das hinderte ihn aber nicht, sich dort, wo es sinnvoll erschien, konstruktiv einzubringen. So unterstützte er seinerzeit aktiv die Initiative eines regelmäßigen Verlegertreffens am Goetheanum. Als sich in den 2000er-Jahren das Selbstverständnis vieler Goetheanum-Mitarbeitenden wandelte, änderte sich auch Ramons Einstellung zu ‹Dornach›. Einzelne menschliche Verhältnisse oder Kooperationen waren davon ohnehin nie betroffen.

Ramon lehnte jede Form ideologischer Vereinnahmung ab und strebte auch nie eine ‹Position› in der anthroposophischen Bewegung an. Gleichwohl hat er sich in erstaunlich viele Arbeitszusammenhänge eingebracht und war gerne hilfreich, wenn er aus seiner sozialen Erfahrung etwas beisteuern konnte, zum Beispiel für in Schieflage geratene andere Unternehmen. Über viele Jahre wirkte er aktiv im Verbund freier Unternehmensinitiativen in Stuttgart mit, wo der Info3-Verlag bis zu dessen Auflösung Mitglied war; danach schloss sich der Verlag der GLS-Treuhand an. Als ein weiteres Beispiel für fruchtbare Kooperation sei das von ihm mitgegründete Treffen der anthroposophischen Zeitschriften und Öffentlichkeitsarbeiter (KoPRa) genannt. Es entstand in den 1990er-Jahren aus einer akuten Krisensituation heraus und besteht bis heute. Oft konnte Ramon mit seiner Menschenkenntnis und Herzlichkeit Menschen für neue Projekte gewinnen. Eine Sternstunde war ihm die alljährliche Zusammenarbeit anthroposophischer Verlage und Initiativen auf der Leipziger Buchmesse: Ramon übernahm hier bis ins Praktische hinein viele Aufgaben und fuhr – auch für andere Beteiligte – eigenhändig mit dem Transporter Bücher und Regale aufs Messegelände. Jedes Jahr genoss er ganz besonders die feierliche Eröffnung der Buchmesse im Leipziger Gewandhaus.

Einmal war von Ramon der Satz zu hören gewesen: «Irgendwann hat man alles gesagt, was man sagen wollte.» Damit begründete er seinen Rückzug aus der Redaktion. Obwohl er anschließend tatsächlich nie in redaktionelle Belange intervenierte, blieb er der Zeitschrift ungebrochen verbunden, auch wenn das Projekt unter neuer redaktioneller Leitung eine andere Richtung einschlug. Mit der Geschäftsführung und später mit dem Ausbau des Buchprogramms hatte er seine Aufgabe neu definiert: den unternehmerischen Rahmen für die geistige Wirksamkeit anderer zu schaffen. Die besondere Atmosphäre des Verlags, den er auch rein äußerlich bis ins Kleinste gestaltet hatte, berührt bis heute jeden Besucher im beschaulichen Stadtteil Niederursel.

Mit seinem 70. Lebensjahr wurde seine Präsenz im Verlag deutlich seltener. Er gab nun auch die Geschäftsführung Stück für Stück ab und konzentrierte sich auf einzelne Buchprojekte, die er liebevoll und bis ins Detail begleitete. Im Jahr 2024 machten seinen Kollegen wiederholte Erschöpfungszustände Sorgen und seine Ärztin verordnete ihm schließlich einen größeren Rundum-Check. Dabei wurde völlig überraschend ein, wie sich bald zeigte, leider bösartiger Hirntumor entdeckt. Nahezu schlagartig ließ Ramon alle Arbeit fallen und zog nach der schwer verlaufenen Operation zu seiner Frau Janka in den Vogelsberg, wo sie in einer Einrichtung der anthroposophischen Sozialtherapie arbeitet. Hier fühlte Ramon sich wohl. Die beiden hatten noch vor der Operation geheiratet – aus Sicht von Ramon sicher eine der am meisten mit der Qualität von Nähe verbundenen Entscheidungen seines Lebens.

Für die Art des Umgangs mit seiner Erkrankung passt ein Wort, das erst spät in Ramons Leben getreten ist, das er aber nun wie selbstverständlich verwendete: Er sprach von Gottvertrauen, das ihn in seiner Krankheit leite. Wie er dem nahenden Tod klaglos und bewusst ins Auge geblickt hat, war imponierend. Bis zum Ende riss die Kette von Besuchern an seinem Krankenbett nicht ab. Ramon Brüll starb im Beisein seiner Frau und seiner drei Kinder am 23. März im Schloss von Stockhausen. Eine überwältigende Anzahl von Beileidsbekundungen, die nach seinem Tod den Verlag erreichten, erzählen von einem, der mit so vielen herzlich verbunden und doch immer unverkennbar er selbst war.

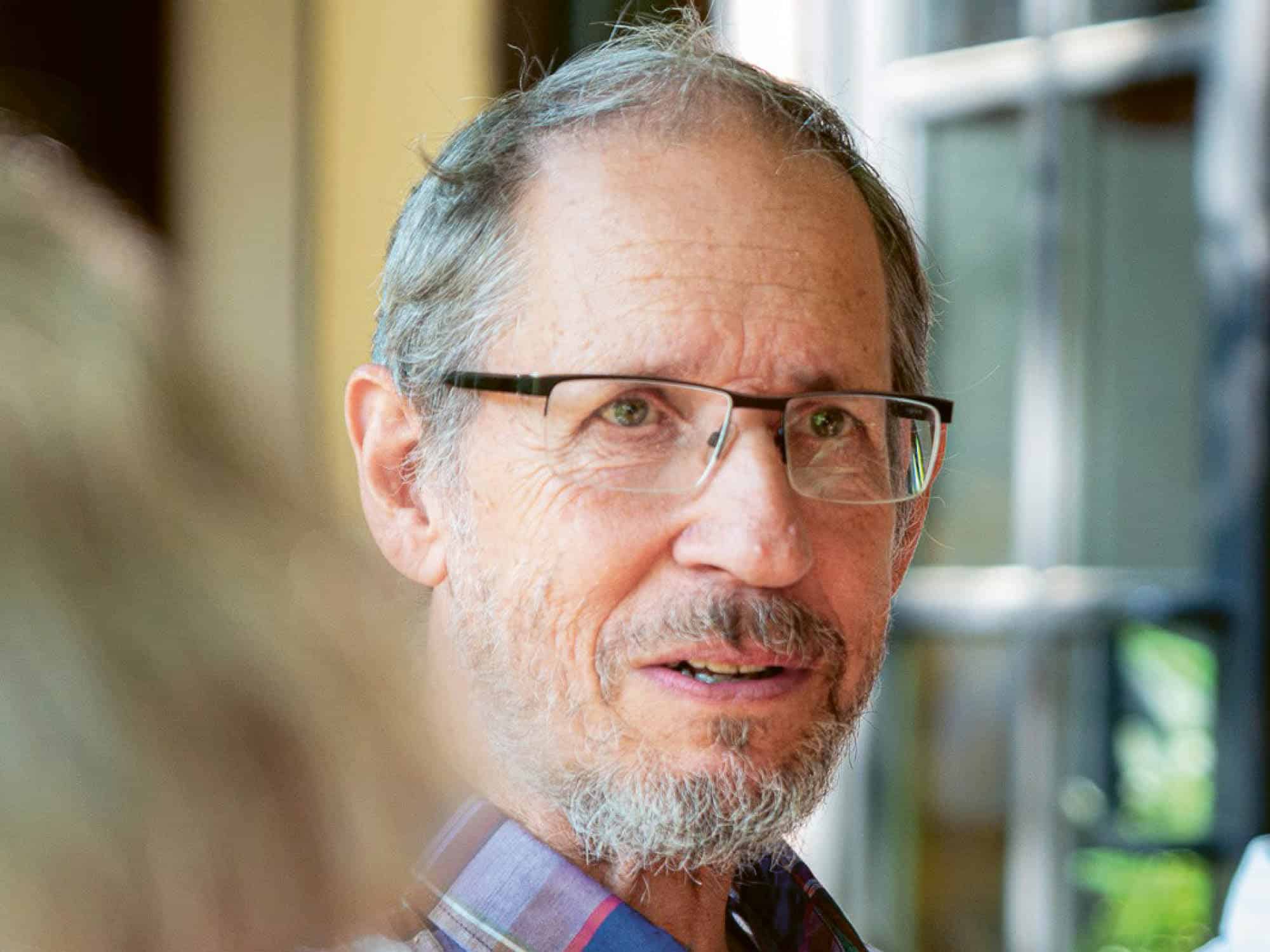

Foto Ramon Brüll