Zauberhaft und anstrengend: zwei Seiten der Anthroposophie.

Es ist nicht leicht, das Wesen der Anthroposophie in Worte zu fassen. Wie soll man beispielsweise skeptischen Mitmenschen verständlich machen, worin eigentlich ihre Bedeutung für die heutige Menschheit und für die Zukunft liegt? Unser Autor Wolfgang Müller unternimmt dies mit seinem neuen Buch ‹Das Rätsel Rudolf Steiner›, das zu dessen 100. Todestag im Kröner-Verlag erscheint. Wir drucken eine längere Passage vom Ende des Buchs:

In der künftigen Welt ist alles wie in der ehemaligen Welt – und doch alles ganz anders.

– Novalis1

Was würde eigentlich anders, wenn die Anthroposophie eine größere Ausstrahlung hätte? Wenn sie nicht allein durch ihre Praxisfelder wie die Waldorfschulen bekannt wäre, sondern wenn sie mit ihren zentralen Botschaften Gehör fände und ein ‹Kulturfaktor› würde, so wie sich dies Rudolf Steiner vor einhundert Jahren erhoffte?

Vermutlich würde dies eine eher leise Veränderung bedeuten, etwas fast Unmerkliches, das sich nicht leicht definieren und begrifflich fassen ließe. Denn es ist ja nicht so, dass die Anthroposophie quasi der modernen Zivilisation zuriefe: «Alles falsch, alles muss anders werden!» Vielmehr versteht sie die Menschheitsentwicklung so, dass diese im Wesentlichen in diese Richtung laufen musste, dass das nüchtern-materialistische Profil unserer Epoche seinen Sinn und seine Bedeutung hat, und sie fügt nur hinzu: Jetzt ist wiederum ein neuer Schritt notwendig, ein Öffnungsschritt, und dazu möchte die Anthroposophie beitragen.

Anders gesagt: Die Anthroposophie zeigt nicht eine andere Welt als die übliche. Eher ist es so, dass sie diese Welt in einer neuen Beleuchtung zeigt, gleichsam auch mit einer anderen Belichtung, sodass Aspekte hervortreten, die bis dahin kaum sichtbar waren, und sie zeigt die Dinge auch aus neuen Perspektiven, durch die manches in den Blick kommt, das bis dahin verborgen war. So gesehen könnte man dann allerdings doch wieder von einer großen, fundamentalen Veränderung sprechen, durch die alles anders wird. Es sei schon so, meinte Rudolf Steiner einmal, «daß Anthroposophie Sie jede Pflanze, jeden Stein anders anschauen lehrt, als Sie vorher die Pflanze oder den Stein angeschaut haben».2

Kein Lernstoff – ein ‹Lebenselixier›

Das ist es wohl auch, was diejenigen, die mit der Anthroposophie leben, empfinden: dass die Dinge eine andere Färbung bekommen, dass die Welt sich auf eine schwer zu beschreibende Weise reicher und interessanter darstellt. Man hat ja das, was man früher dachte und wusste, keineswegs vergessen, aber es kann einem im Rückblick doch ein wenig schmal und dürftig erscheinen, man möchte nicht zurück. Und dies eben nicht, weil man jetzt klotzige neue Erkenntnisse auf Lager hätte, großartige Wahrheiten über diese und über höhere Welten, sondern weil man gewissermaßen anders in der Welt steht, irgendwie jünger, neugieriger. Zumindest wollte Steiner die Anthroposophie in diesem Sinne verstanden wissen: nicht als System oder ‹Lehrgut›, sondern als Entwicklungsimpuls, nicht als etwas Fertiges, sondern als Keim zu etwas Neuem. «Werden Sie Genies an Interesse!»,3 rief er seinen Zuhörerinnen und Zuhörern in einer seiner Jugendansprachen zu. Und er hielt diese offene, aufnahmebereite, begeisterungsfähige Haltung nicht für eine Sache oder ein Privileg der Jugend, sondern für ein Lebensthema: im Sinne der Aufgabe, sich innerlich weich zu halten, biegsam, gefasst auf Neues, tatkräftig. Wiederholt sprach Steiner davon, dass sich in der älteren Menschheit noch viele Prozesse in naturwüchsiger Weise, halb unbewusst, instinktiv hätten vollziehen können. Diese Grundlage aber trage immer weniger. In unserer Epoche müsse der Mensch seine Entwicklung mehr und mehr selbst in die Hand nehmen, alles Wesentliche müsse heute «bewusst erworben» werden:

Mit den Dingen, die wir uns aus ererbten Anlagen heraus in der Zukunft ausbilden, reichen wir für das Leben höchstens bis zu unserem 27. Jahre und in der Zukunft immer bis zu einem geringeren Jahre. Das wissen Sie aus früheren Betrachtungen. Wir brauchen etwas, was uns das ganze Leben hindurch als werdender Mensch erhält und nicht als seienden, nicht als abgeschlossenen, als fertigen Menschen.4

Auf dies hinzudeuten, was den Menschen innerlich beweglich macht und beweglich hält, ist wohl ein Grundanliegen der Anthroposophie. Steiner spricht sogar einmal von einem «Lebenselixier»5. Gehe der Mensch an diesen immer frischen Quellen des Lebens vorbei, trockne er intellektuell ein. Die Menschen blieben dann bei dem stehen, was sie sich im ersten Drittel ihres Lebens aneigneten und gedanklich zurechtlegten, und seien gar nicht mehr innerlich bereit, noch mehr als kleine Ergänzungen zuzulassen. (Unter diesem Gesichtspunkt kann es einem manchmal scheinen, als sei man von lauter ergrauten Endzwanzigern umgeben.) Diese Rückwärtsbezogenheit mit einem Hang zur mentalen Wiederholung blockiert im Übrigen auch den Zugang zur Anthroposophie, weil sie auch im Neuen immer nur das Alte zu erkennen vermag:

Man soll nur sehen, wie zufrieden die Menschen sind, wenn in irgendeinem Vortrage von mir etwas vorkommt, von dem dann einer sagen kann: Sieh einmal, das steht auch in einem alten Buche. – Es steht doch ganz anders darinnen, eben aus ganz anderen Bewußtseinsgründen heraus! Aber man ist so wenig mutig, das, was auf dem Boden der Gegenwart wächst, aufzunehmen, daß man sich schon beruhigt fühlt, wenn man so etwas aus der Vergangenheit herbeibringen kann.6

Vor allem aber blockiert eine solche Haltung ein offenes, exploratives, lebendiges, am Gegenwärtigen interessiertes Weltverhältnis, das in gewisser Weise das Einfachste und das Schwierigste überhaupt ist (was wiederum schon die alten Zen-Meister wussten und was doch in unserer Zeit unter ganz anderen Vorzeichen zu erobern ist). Diese Möglichkeit verpassen selbstverständlich auch diejenigen aus dem anthroposophischen Milieu, die so wissend und besserwisserisch daherkommen, dass die reale Gegenwart und ihr reales Gegenüber eigentlich keine Chance mehr gegen ihr fertiges Weltbild hat. Das ist dann eine Anthroposophie, die sich in ihr Gegenteil verkehrt hat. Denn ihr zentraler Impuls geht in die andere Richtung: Sie möchte zu einer freien, unvoreingenommenen, sorgfältigen Weltzuwendung anregen. «Gehen wir an alles, was uns umgibt, heran mit dem Gefühl, daß jede Tatsache uns etwas Besonderes sagen kann»,7 so Rudolf Steiner. Das heißt nicht, Erfahrungen und Vorkenntnisse auszuschalten; es heißt aber, sich durch das Frühere nicht den Blick auf das Gegenwärtige verstellen zu lassen, nicht in einen abgestandenen Pseudorealismus zu driften, der kein Auge dafür hat, dass «im Grunde genommen kein Tag vergeht, in dem nicht in unserem Leben ein Wunder geschieht».8 Das ist die charmante Seite, der «Zauberhauch»9 der Anthroposophie. Aber da ist noch eine andere Seite.

Wege zu einer substanzielleren Wissenschaft

Diese andere Seite hat damit zu tun, dass eben eine solche Haltung schwer zu erringen und schwer durchzuhalten ist, setzt ihr doch die gesamte moderne Zivilisation starke Widerstände entgegen. Diese Zivilisation bewegt sich in ganz anderen mentalen Mustern, die kaum einen Zugang offenlassen zu den Gesichtspunkten, auf die die Anthroposophie hinzuweisen versucht. Und selbstverständlich sind auch diejenigen, die diese Einseitigkeiten spüren und ansatzweise zu durchschauen vermögen, Kinder ihrer Zeit und von deren kaum bewussten Voreinstellungen und Befangenheiten geprägt. Kurz, es geht hier um zähe, langwierige Prozesse, die überhaupt erst einmal in Gang kommen müssten.

Das Erste dabei ist eine Art notwendige Destruktion, eine Erschütterung der heute vorherrschenden Denkweisen. Denn diese suggerieren, im Grunde habe die moderne Wissenschaft eine nie dagewesene Höhe erreicht und sei auf dem besten Weg zu einer immer kompletteren Welterkenntnis. Gewiss gebe es da noch Lücken, manchen Klärungsbedarf im Detail, insgesamt aber – so der Tenor – gehe alles in die richtige Richtung. Irgendeine Notwendigkeit zu einem grundlegenden Umdenken oder gar zu so andersartigen Perspektiven, wie sie die Anthroposophie ins Spiel bringt, ist aus dieser vermeintlich überlegenen Position gar nicht erkennbar. Entsprechend wird die Anthroposophie von dieser Seite (sofern sie überhaupt wahrgenommen wird) als unwissenschaftlich und irrational abqualifiziert, und sie wird wohl überhaupt als etwas Unnötiges, eigentlich Lästiges empfunden.

Sich dagegen zu behaupten, diesem Hochmut mit Festigkeit und Intelligenz entgegenzutreten, ist keine Kleinigkeit. Es ist eine große, epochale Herausforderung. Und es kann nur gelingen, wenn die eigene Sichtweise möglichst durchgreifend geklärt ist und die Defizite und Einseitigkeiten heutiger Wissenschaft auf einleuchtende Weise offengelegt werden. Ein Ansatzpunkt kann dabei deren Unfähigkeit sein, ein überzeugendes Bild des Menschen zu entwickeln, also nicht bloß die Aspekte des Menschen zu erfassen, die naturwissenschaftlich erfassbar sind (und in denen er im Wesentlichen dem Tier gleicht), sondern das spezifisch Menschliche in den Blick zu bekommen, von dem eine auf labormäßige Nachweisbarkeit fixierte Wissenschaft nur einen schwachen Abklatsch zu erkennen vermag. Was sie erfassen kann, könnte man vergleichsweise etwa so charakterisieren: Es ist, wie wenn man Leonardos Mona Lisa mit rein naturwissenschaftlichen Mitteln analysierte und dann zu dem Ergebnis käme: unterschiedliche Farbpigmente, die auf ein Brett mit Pappelholz aufgetragen wurden. Ein völlig richtiges Ergebnis, das nur leider nicht einmal in die Nähe dessen kommt, was hier zu verstehen und mit Bewusstsein zu durchdringen wäre. Das heißt, es gilt plausibel zu machen, wie kläglich diese Art Wissenschaft ausfällt, sobald es um komplexere, aber eben gerade wesentliche Fragen geht, wie sehr sie dann an der Oberfläche bleibt, und wie sehr diese Schwäche im Zentralen durch eine Schwemme an Details in bestimmten Teilbereichen verdeckt wird (welche Pigmente, wo gewonnen, wie verarbeitet …). Erst dann kann deutlich werden, dass das heute dominierende Weltverständnis sehr wohl einer Erweiterung bedarf. Dies festzustellen, hat nichts mit antiwissenschaftlichen Haltungen zu tun, im Gegenteil: Es kann den Weg öffnen zu einer besseren, substanziellere Fragen adressierenden, gründlicheren, umfassenderen Wissenschaft. Wie eine solche wissenschaftliche und weltanschauliche Erweiterung im Einzelnen aussehen könnte – und was die Anthroposophie dazu beizutragen hat –, darüber mag viel zu diskutieren sein. Aber nicht einmal eine Erweiterungsnotwendigkeit zu erkennen, mithin die Grenzen und blinden Flecken des heute dominierenden Weltzugangs zu leugnen und auszublenden, ist ein intellektuelles Armutszeugnis.

Trotzdem ist es im Grunde genommen der aktuelle kulturelle Standard. Davon zeugen allein schon das Desinteresse, mit dem ein weltanschaulicher Erweiterungsversuch wie der der Anthroposophie gewöhnlich übergangen wird, oder auch, sofern sie doch einmal ins Blickfeld kommt, die Unverschämtheit und der Hohn, die ihr entgegenschlagen. Rudolf Steiner war immerhin realistisch genug, um zu wissen, dass dieses «kleine Häuflein» mit seiner Überzeugung, der Welt etwas Bedeutendes mitteilen zu haben, auf einiges gefasst sein muss: «Mögen uns die Leute auslachen und mögen sie sagen, daß es eine Anmaßung ist, das zu glauben; wahr ist es ja doch.»10

Das Mysterium, auf das die Anthroposophie hindeutet

Allerdings – auch dies gehört ins Bild –, dieses Selbstbewusstsein muss unterlegt sein mit der erwähnten Fähigkeit, die Kritik an den heute dominierenden kulturellen Paradigmen überzeugend zu formulieren. Denn erst dann kann deutlich werden, dass diese Kritik nicht einer gefühligen Abwehr der Moderne entspringt, sondern einem Bewusstsein für die Blockaden dieser Epoche und für gangbare Wege in eine bessere Zukunft. – Noch hat die anthroposophische Bewegung diese Kraft und Klarheit nicht entwickelt. Eigentlich gilt noch immer, was Steiner 1917 aussprach: dass diese Strömung «gewissermaßen noch nicht diejenigen finden kann, welche geeignet wären, sozusagen eine Aura des Ernstgenommen-Werdens zu erzeugen».11

Rudolf Steiner hielt es wohl für offen, ob die Menschheit das Notwendige bewusst ergreifen und gestalten oder ob sie daran vorbeigehen würde – träge, hochmütig, gedankenlos. Dann werde Karma walten, sagte er gelegentlich in solchen Kontexten; was wohl so zu verstehen ist: Dann werden die Dinge ihren bewusstlosen, gesetzmäßigen Gang gehen, bis womöglich aus den Tiefen von Katastrophen doch ein Erwachen kommt, ein Moment der Freiheit und bewusster Entscheidung. So oder so, für das Verhalten des einzelnen Menschen sah Steiner ohnehin nur eine einzige, immer realisierbare Maßgabe: bis ins Tiefste ernst zu nehmen, «daß Gesinnungen, Gedanken, namentlich Bewußtseinsimpulse Realitäten sind», Realitäten, die letztlich nicht durch äußere Mittel, sondern auf viel tieferen Wegen wirksam werden. Dann werde man sicher sein, «daß dasjenige, was man aus solchen Impulsen herausschöpft, trotz alles äußeren Scheinmißerfolges zu seinem richtigen Ziele kommt».12

Dieses Ziel könnte sich als eine Summe, eine reife Frucht der Menschheitsgeschichte darstellen, als eine Synthese all dessen, was bis dahin in faszinierenden Einseitigkeiten entfaltet wurde. Von den uralten religiösen und mystischen Vorstößen, um gleichsam den Welt-Innenraum, das Herz des Seins zu ergründen, bis zur brillanten, präzisen modernen Naturwissenschaft, die sich derselben Welt auf andere Weise nähert – alles könnte sich dann zu einem stimmigen, reich nuancierten Bild fügen, in dem Mensch und Welt sozusagen vom Innersten bis in die Spitzen durchfühlt und durchleuchtet sind. Die Anthroposophie mit ihrem eminenten Sinn für die Berechtigung unterschiedlicher Gesichtspunkte und Erkenntniswege wäre nichts anderes als eine Geburtshelferin der mentalen Integration; allerdings mit der unbequemen Betonung, dass diese Integration vor allem anderen einen Aufbruch im Menschen selbst voraussetzt, eine Entwicklungsbewegung, die ihn überhaupt erst in diesem umfassenderen Sinne erkenntnisfähig macht.

Vielleicht ist dies das Mysterium, auf das die Anthroposophie hindeutet: dass der Mensch das tiefere Bild der Welt nicht wie etwas schon Gegebenes eines Tages vorfindet und erkennt, sondern dass es durch ihn erst im vollen Sinne entsteht; dass der Mensch also hier etwas zu vollenden hat, ohne das die Welt Fragment bliebe. Und möglicherweise schließt das eine Geheimnis noch ein zweites ein: dass die Menschheit diese weiten Wege gehen musste, auf denen ihr die Welt immer fremder und kälter erschien, bis sich schließlich alles geistig wenden und umformen kann und auf neue Weise an Nähe gewinnt. Heimat wäre dann etwas, das hinter uns liegt – und vor uns.

Aus Wolfgang Müller: Das Rätsel Rudolf Steiner. Irritation und Inspiration. Kröner-Verlag, Stuttgart 2025.

Podcast ‹Vom Leben – Das Rätsel Rudolf Steiner, Wolfgang Müller im Gespräch mit Wolfgang Held› auf Youtube.

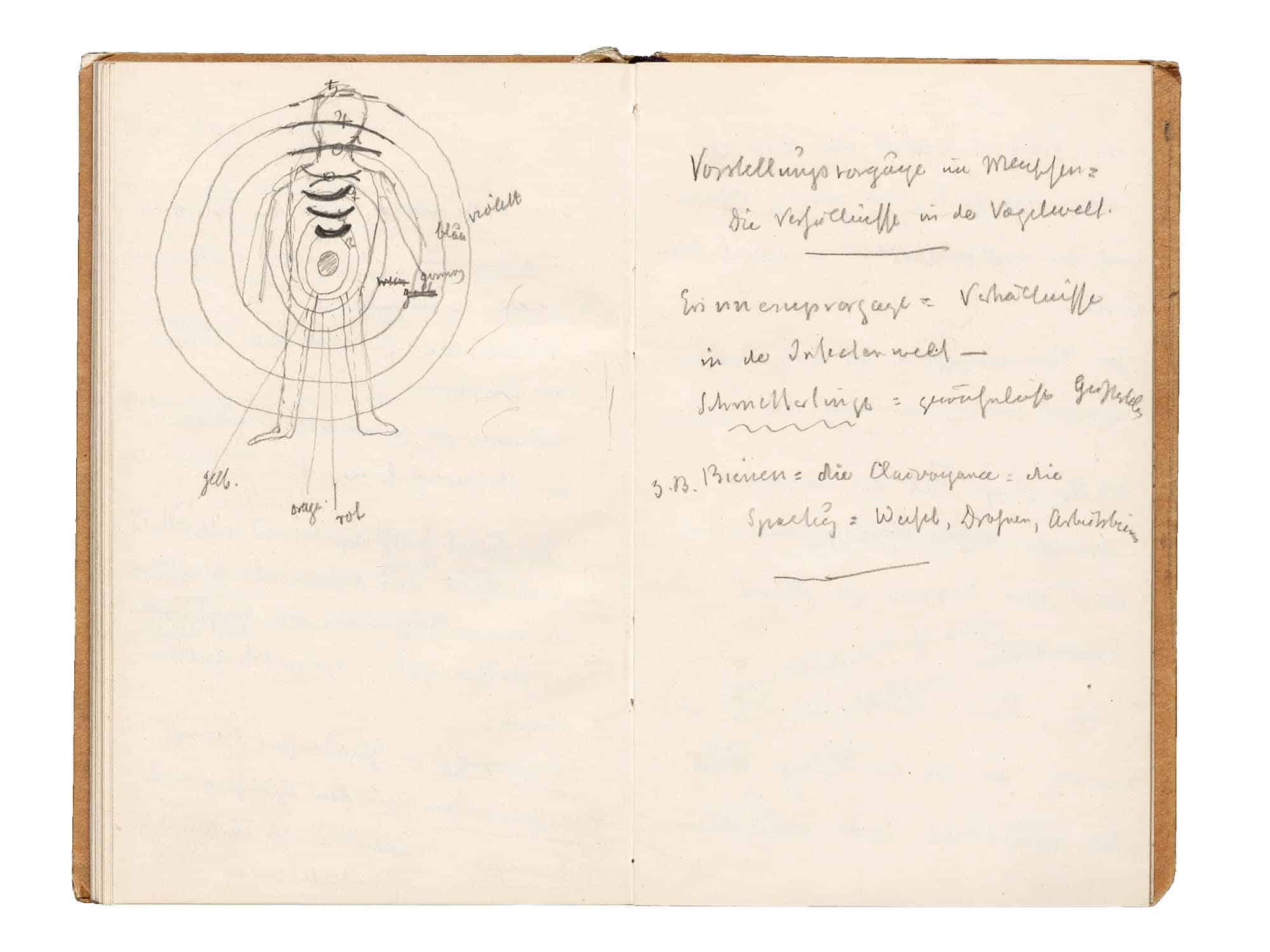

Titelbild Rudolf Steiner, Notizbuch 86, S. 78–79:

«Vorstellungsvorgänge im Menschen: Die Verhältnisse in der Vogelwelt.

Erinnerungsvorgänge: Verhältnisse in der Insectenwelt –︎

Schmetterlinge: gewöhnliches Geistesleben

z. B. Bienen: die Clairvoyance: die Spaltung: Weisel, Drohnen, Arbeitsbienen»