Aus welcher Perspektive betrachten wir die Geschichte? Wie tief ist unser Bewusstsein für die Ursachen der Ereignisse, die unsere Zeit so deutlich bestimmen? Solche wichtigen Fragen liegen dem Projekt zugrunde, die ‹Friedenstragödie› zum ersten Mal am Goetheanum in Dornach aufzuführen.

Es geht in diesem Projekt um eine Wiederentdeckung des überraschenden Potenzials eines Dramas, welches die übersinnliche Dimension zur Anschauung bringt. Es geht um die Würdigung seines Autors, Albert Steffen. Aber noch mehr: Es geht auch um die Möglichkeit, zu erkennen (ja, konkret zu sehen), dass im Verborgenen wirkende geistige Kräfte und Schicksalszusammenhänge die Geschichte lenken. Hier wird also angestrebt, einen ‹Zeitgenossenblick› zu gewinnen mithilfe des Mediums der Bühnenkunst, um unsere Gegenwart neu zu hinterfragen. Ein Gespräch zwischen der Regisseurin Sighilt von Heynitz und Alessandra Coretti, Mitarbeiterin der Albert-Steffen-Stiftung, erzählt von diesem Projekt, vom Entstehen der Idee, von ihrer offensichtlichen Aktualität und von dem Bemühen um ihre Realisation in Dornach.

Das Projekt

Es ist ein kalter Vormittag Anfang Dezember, Sighilt von Heynitz besucht mich im Haus Hansi, heute Sitz der Albert-Steffen-Stiftung. Hier hat unser Autor fast 30 Jahre gelebt und unermüdlich gearbeitet. Es ist einfach schön, unser Gespräch genau in diesem Raum zu führen. Wir (die Albert-Steffen-Stiftung) freuen uns über die Intention, ein Drama von Steffen auf die Bühne zu bringen, und sind bereit, das Vorhaben von Frau von Heynitz konkret zu unterstützen.

Ihre Idee dazu ist im Rahmen des Festivals ‹Hundert Jahre Dramatischer Kurs› im Sommer 2024 entstanden, als im Goetheanum klassische und moderne Dramen gezeigt wurden. Albert Steffen aber war nicht vertreten. Warum werden seine Werke nicht mehr aufgeführt? Sighilt von Heynitz begann zu lesen, und die ‹Friedenstragödie› kam ihr regelrecht entgegen. Sie ist ein Prosadrama in fünf Akten aus dem Jahr 1936 und behandelt das Ende des Ersten Weltkrieges. In den Szenen werden unter anderem die Diskussionen um die 14 Punkte dargestellt, die der US-amerikanische Präsident Wilson für die Errichtung des Friedens in Europa auflistete, die Gründung des Völkerbundes und schließlich die Unterzeichnung des Versailler Vertrags am 28. Juni 1919, ein Moment von entscheidender Bedeutung für die weitere Geschichtsentwicklung. Das Tragische offenbart sich in der Unmöglichkeit, nach der Katastrophe des Weltkrieges einen realen Weltfrieden zu realisieren. Parallel spielt sich die persönliche Tragödie von Woodrow Wilson ab: Trotz seiner positiven Ansichten wird der US-amerikanische Präsident zum unbewussten Vertreter einer Weltanschauung, die auf der Grundlage ihrer abstrakten Vorstellungen Unheil (statt friedliche Ordnung) in die Welt bringt.

Die Figuren auf der Bühne sind bekannte historische Gestalten: Lloyd George, Georges Clemenceau, Vittorio Orlando, Oberst Edward House und viele andere.

Kein politisches Drama

Während des Krieges und bis 1920 war Albert Steffen in München, wo er mit größter Aufmerksamkeit das politische Geschehen beobachtete. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde bald deutlich, dass der ersehnte Frieden zwischen den Völkern (jener Frieden, den der Versailler Vertrag hätte garantieren sollen) nichts anderes als eine Illusion war, fast ein Warteraum für noch schlimmere Katastrophen, die bereits am Horizont warteten. Dessen war sich Albert Steffen bewusst. Im Jahr 1935, als Steffen noch an seiner ‹Friedenstragödie› arbeitete, wurden aufgrund der Maßnahmen der Nationalsozialistischen Partei in Deutschland die Schriften Rudolf Steiners sowie die Anthroposophische Gesellschaft verboten. Somit war Steffen Vorsitzender einer Institution, die in seinem Nachbarland unerwünscht war. Dennoch betonte Steffen, dass er mit der ‹Friedenstragödie› kein politisches Drama geschrieben habe. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Er formulierte bereits 1932 in Budapest in seinem ‹Reisetagebuch› auf Seite 65: «Man braucht nicht politisch zu werden, wenn man über das Unheil, welches die Politik zur Folge hat, spricht. Geist ist eine höhere Instanz als Politik. Es ist absurd, wenn sich diese eine Zensur über jene anmaßt. Mit offenen Augen um sich zu schauen und zu sagen, was man sieht, ist eine Aufgabe, der man sich als Vertreter des Friedenswillens nicht entziehen kann.»

Auch ein Friede kann sich also als Tragödie erweisen. Rudolf Steiner machte wiederholt darauf aufmerksam: Neues hätte die Dreigliederung des sozialen Organismus bewirken können. Doch vor allem unter Wilsons Einfluss entstanden so schwierige Bedingungen, dass der Zweite Weltkrieg bereits im Keim veranlagt wurde.

Gestern und heute

In der dritten Szene des vierten Akts bemerkt ein stiller Beobachter, wie die ursprünglich gute Inspiration bei Wilson sich in etwas Böses verkehrte. «Welch ein Weg vom Gründungstag des Völkerbundes bis zum Friedensschluss in Versailles. Einen Punkt nach dem anderen musste der Präsident aufgeben, obschon er sich für alle eingesetzt hatte. Wie kann er heute vor sich selbst bestehen?» Für die Tragödie des gescheiterten Friedens trug der US-Präsident eine schwere Verantwortung. Das Drama zeigt die unterschiedlichen Phasen der Entwicklung seines inneren Lebens: Am Anfang dominiert die blinde Euphorie für seinen Friedensplan, aber allmählich setzt die Enttäuschung ein. Unverarbeitetes Karma überwältigt Wilsons Seele, die immer wieder in Träume und Visionen eintaucht. Er erlebt diese schweren Erschütterungen ohne Bewusstsein, wobei die von ihm sehr geliebten Frauen Ellen (die erste Gattin) und Edith (die First Lady) ihm geistigen Schutz und irdische Hilfe anbieten. Kurz vor seinem Tod erlebt aber Wilson eine Verwandlung und kommt endlich zur Erkenntnis, dass seine Taten schädlich waren, von zerstörerischen Mächten manövriert.

In einem bedeutenden Moment des Dramas, in der zweiten Szene des dritten Akts, wird der US-Präsident in seiner realen Gestalt von einem deutschen Gefangenen erkannt. Es lohnt sich, hier anzumerken, dass der Schweizer Steffen als Bürger eines neutralen Landes wagen durfte, dem Verlierer das Wort zu geben – was ein deutscher Autor nicht hätte machen können. Der Gefangene sagt, Wilson habe nicht von Brüderlichkeit, sondern von Gerechtigkeit gesprochen; die 14 Punkte haben wohl den Krieg beendet, «aber sie können den Frieden nicht beginnen». In seinen Augen ist Wilson, der «Friedensstifter», nichts anderes als «ein großer Schulmeister» (wie Rudolf Steiner schon am 1.11.1918 gewarnt hatte), dessen ‹Mission› es ist, die Welt nach dem angeblich freien, modernen und liberalen amerikanischen Vorbild zu ordnen.

In seinem Tagebuch vom 23.3.1936 notiert Steffen: «Es ist wohl Pflicht, das Werk [die Friedenstragödie] den Menschen zu übergeben; nicht weil es noch die Katastrophe, die bevorsteht, verhindern würde, sondern weil es die Möglichkeit gibt, sie bewusst zu erleben.»

Wenn wir auf unsere komplexe Gegenwart schauen, können wir leicht einige Zusammenhänge bestimmter Themen der ‹Friedenstragödie› finden, zum Beispiel, die Neudefinition des Verhältnisses zwischen der EU und den USA, den umstrittenen Begriff von Neutralität, das Verständnis von Krieg und Frieden als Wirtschaftsfaktoren.

Viele Ereignisse aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden noch nicht verarbeitet. Der Konflikt in der Ukraine sowie die tragische Situation im Nahen Osten können ebenfalls angesehen werden als Folgen von allem, was die Menschen versäumt haben, wahrhaft zu erkennen und damit zu erlösen – und das wird Konsequenzen haben, wie schon vor 100 Jahren. In Europa lebt der ‹Wilsonismus› mit seinen abstrakten Ideen heutzutage wieder auf.

Die von Steffen gepflegte Theaterkunst kann uns tatsächlich helfen, eine bewusstere, unbefangene und nicht politische Sicht einzunehmen.

Ein guter Stern

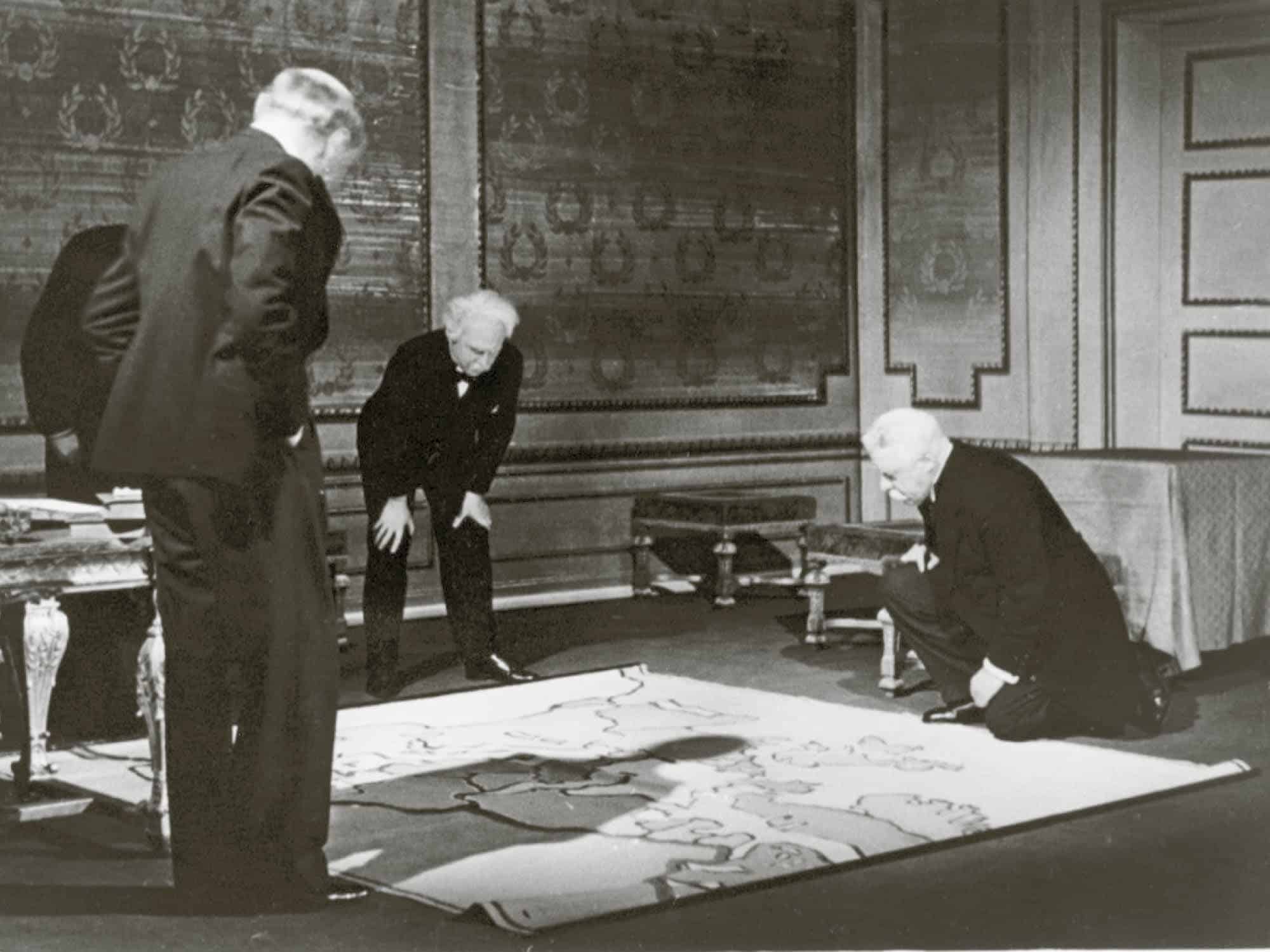

Die Uraufführung der ‹Friedenstragödie› fand am 31.10.1936 am Basler Stadttheater statt und wurde mit Jubel gefeiert. Das «ungewöhnliche Werk» – «ungewöhnlich durch seinen Stoff, durch seine dramatische Form, durch seine letzten Ziele» (so die einführenden Worte des Regisseurs Werner Wolff am 24.10.1936 auf Radio Basel) – erweckte sofort großes Interesse und Bewunderung für seine Aktualität. Es wurde bald auch in Bern und St. Gallen erfolgreich aufgeführt. Ungewöhnlich war nicht nur das Drama, aber, für einen Dichter wie Albert Steffen, auch die Resonanz in der Öffentlichkeit (und nicht nur in der Schweiz), wie zahlreiche positive Rezensionen vom November 1936 belegen. «Die Verbindung von Realistik und Geisteswelt […] fesselte ungemein» (Berner ‹Bund›), lesen wir zum Beispiel. «[Dieses Drama] lässt uns nicht nur die Vergangenheit durchschauen, sondern es kann in uns durch die Wandlung des Helden, die wir miterleben, einen hohen Impuls in die Zukunft erwecken» (‹Basler Nachrichten›); «Werden wir eines Tages die ‹Friedenstragödie› in Paris sehen?» (‹Figaro›).

Warum wurde ein so gut aufgenommenes Theaterstück von Albert Steffen nicht auf der Bühne des Goetheanum aufgeführt? Man weiß, dass Marie Steiner ausgewählte Szenen inszenieren wollte. Man weiß aber auch, welche Ansprüche sie an ihre Regietätigkeit stellte – man kann vermuten, dass Marie Steiner damals die Möglichkeit fehlte, alle Rollen mit geeigneten Schauspielenden zu besetzen. Warum das Drama auch später nicht auf die Bühne kam, ist nicht bekannt.

Umso größer ist unsere Hoffnung, dies 2026 nachholen zu können, und zwar genau am 25. Januar (vgl. Nachwort). Das Gelingen dieses Projekts würde in mehrerer Hinsicht viel bedeuten. Der Bau des Goetheanum ist ursprünglich aus der Intention geboren, ein Haus des Wortes zu errichten. Außerdem ist eine wichtige Aufgabe der Anthroposophie die Bereicherung des Kulturlebens durch die Erkenntnisse der Geisteswissenschaft. Die Aufführung eines Dramas von Albert Steffen würde beiden Voraussetzungen in schönster Form entsprechen. Wie schon damals stehen auch heute die Mittel zur Realisierung solcher wichtigen (und mutigen) Projekte nicht unmittelbar zur Verfügung. Die nötige finanzielle Unterstützung kann den Schritt bis zur Bühne möglich machen – und somit für viele lebendige Substanz bieten. Über jede Spende für die Realisation der ‹Friedenstragödie› freuen wir uns herzlich.

Albert Steffen, Nachwort der Friedenstragödie: «Diese Tragödie hat keine politische Tendenz. Sie ist aus rein menschlichen Gründen geschrieben. Ich wollte an einem repräsentativen Zeitgenossen auf das Rätselgesicht der Gegenwart aufmerksam machen, das sich, wie ein weltgeschichtliches Symptom, darin dokumentiert, dass der 25. Januar, als Gründungstag des Völkerbundes, zugleich der Gedenktag der Bekehrung des Saulus zum Paulus ist. Die Menschheit läuft Gefahr, das gegenwärtig und lebendig wirkende Mittelpunktsgeschehen der Weltgeschichte, den Christusimpuls, zu verschlafen. Die Friedenstragödie soll helfen, sie aus dem Albtraum aufzuwecken.»

Bild Uraufführung Stadttheater Basel 1936. Die Aufteilung des Nahen Ostens (4. Akt)