Schauspiel zeigt sich als roter Faden durch Rudolf Steiners Werdegang. Er hat es geliebt. Geht es im Schauspiel doch darum, die dramatischen Dimensionen des Lebens, der Welt, der Selbsterkenntnis, der Bewusstseinserweiterung, der Wirklichkeiten in der Wirklichkeit in lebendige künstlerische Formen zu bringen.

Ich bin viele. Marie Steiner berichtet, wie sie ihren Mann nie glücklicher erlebt hat als bei der Arbeit an seinen Mysteriendramen1 in München. Erschütternd sind die Bilder am Ende seines Lebens, wo der Todgeweihte sich beim sogenannten ‹Dramatischen Kurs›2 mit letzter Kraft, schleppenden Schrittes zum Rednerpult begeben hat und nach den Ausführungen zur dramatischen Kunst verjüngt, mit leicht beflügeltem Schritt wieder davonging.

Ein roter Faden zeigt sich:

• In jungen Jahren als Theaterkritiker von vielen Aufführungen in Wien.3

• Als Regisseur der drei Oberuferer Weihnachtsspiele.

• Als Regisseur von zwei Dramen von Éduard Schuré.

• Bei der Inszenierung seiner vier Mysteriendramen in München. Wie bekannt, konnte Rudolf Steiner wegen des Weltkriegstreibens und vieler anderer Aufgaben die Mysteriendramenarbeit nicht fortsetzen.

• In der Weiterentwicklung der Sprachgestaltung und Eurythmie mit Marie Steiner, verbunden mit Kunst- und Kulturabenden mit großen Erzählungen und Gedichten der Weltliteratur.

• Indem Rudolf Steiner den ‹Pfad der Initiation› in einen engen Zusammenhang gebracht hat mit dem, was sich in den Künsten an Formen, Farben, Tönen, Worten und Bewegungen offenbart.4

• In regelmäßiger Zusammenarbeit mit dem bekannten Haaß-Berkow-Schauspielensemble, damals Gelsenkirchen; mit Georg Kugelmann und seinem Ensemble der Neukünstlerischen Bühnenspiele, Rostock.

• In seinem ‹Dramatischen Kurs›, als Grundlage zur praktisch-künstlerischen Arbeit für die Wiederaufnahme seiner Mysteriendramen (ein fünftes Drama war geplant) anlässlich der Eröffnung des Zweiten Goetheanum und für eine spätere Inszenierung eines Stückes mit der Haaß-Berkow-Gruppe.

Aus dieser Fülle werden hier einige praktische Gesichtspunkte angedeutet. Als erstes überraschendes Schlüsselwort von Steiners Wirken in der dramatischen Kunst zeigt sich ‹das Hören›.

Im Hören tiefere Dimensionen öffnen

Es wird oft berichtet, wie die Menschen sich unbefangen fühlten und über sich hinauswuchsen durch die bedingungslose, offene Art, wie der Meister selbstlos zuhörte. Er war ganz beim anderen. Ohne Druck. Es wurde und wird zur erlösenden Erfahrung, dass in solchem Hören sich ein Hörraum freimacht, der Flügel verleiht und befreit. Es ermöglicht, Dinge zu Wort zu bringen, die ohne dieses Zuhören so nicht hätten ausgesprochen werden können. Selbstvergessenes Zuhören führt zur Quelle von Inspirationen für beide Seiten. Genau das wird auch von Künstlern wie dem Dirigenten Wilhelm Furtwängler, dem Regisseur György Tabori, dem Clown Dimitri berichtet. Sie haben nicht so sehr durch Anweisungen, sondern durch bedingungsloses Hören spürbar ermöglicht, dass das Geschehen auf der Bühne oder im Sprechen sich als Ganzes veränderte und tiefere Dimensionen des Werkes eröffnete. Diese Art zuzuhören (welch ein Wort) ist viel schwerer, als man denkt, und bedarf der stetigen Übung.5

Für die Schauspieler und -spielerinnen hat Rudolf Steiner das Hören in unüblicher Weise praktiziert. Ein Beispiel: In seinem ‹Dramatischen Kurs› entwickelte er die Texte aus der Bewegung heraus.6 Anhand von fünf griechischen Übungen7 empfahl er viermal, ihren Text von außen zu hören, während sich die Spielenden selbst gymnastisch darauf bewegen. Das Wort kommt von außen auf sie zu! In diesem bewegen sie sich stumm. Das ist wie in einer hörenden Kontemplation. Die innere Dynamik des Wortes geht hier in eigene gymnastische Bewegung über – exakt und frei zugleich. Es kehrt sich dadurch alles um und führt dahin, dass der ganze Leib Ohr wird, bewegte Sprache wird und die Texte nicht ‹ins Hirn reingestampft› und danach – Zitat Steiner – «die Laute rausgespuckt» werden. Erst zum Schluss, im Speerwurf, sprechen die Protagonisten von sich aus.

Metamorphose der Sprache zum Schauspiel

Wer in selbstloser Selbstaktivität in diesen Aufbau intensiven Übens einsteigt, fängt dialogisch an, weitere Schichten der Rolle, der Sprache, des Dramas zu entdecken. Damit nicht genug. Dieses Bewegen auf Sprache soll instinktiv, durch die instinktive, kosmische Weisheitsschicht des Leibes hindurchgehen, damit es sich metamorphosieren kann zu freien Intuitionen auf der Bühne.8 «Mehr lebt in dir, als du mit deiner Nerven-Sinnes-Organisation im Verkehre mit der Welt in dir lebendig machen kannst.»9 Was hier kurz dargestellt wird, enthält eine ungeheuere Umstülpungsdramatik und einen Paradigmenwechsel für Theatermenschen. Man «wird selbst Vernichter des Gewordenen».10 Umstülpung ist nicht Transformation, ist nicht Illustration. In der Aufführung kommt etwas ganz anderes zum Vorschein als bei jeder Probe. Vielleicht macht sich das deutlich an dem Beispiel, wo Marie Steiner als Muse ihrem Mann Rudolf vorgelesen hat, während dieser an seiner großen Skulptur schnitzte. Der Hörraum inspirierte, das Gehörte umzuwandeln. So ähnlich kann man auch die Metamorphose von der Gymnastik mit Sprache zum künstlerischen Schauspielakt nachvollziehen.

Damit zeigt sich das zweite Schlüsselwort für Rudolf Steiners Theaterimpuls: ‹Metamorphose› des Instinktiven, Umstülpung zu künstlerischen Intuitionen. Jede Aufführung ist anders als die Proben. Dazwischen ist die Schwelle, der Hüter, das Traumleben samt einer Hadesfahrt, wo man aus dem Lethe-Fluss des Vergessens wieder auftaucht.11 Im Spielakt, im wachenden Träumen, im träumenden Wachen, erscheint oder erklingt dann zugleich ein Wille, der selber verstehen und vor allem empfindend erleben lernt, was gerade aufgeht in einem viel größeren seelisch-geistigen Kontext.

«Da schnappt der Akteur oder die Akteurin ein», sagt Steiner.12 Das ist in jedem Akt, in jeder Szene völlig verschieden und zeigt sich intuitiv, selbstverständlich in unterschiedlichen Artikulationen, Tempi, Ton, Gesten und Mimik der Spielenden.13 Sie enthalten Aussagekraft über den seelisch-geistigen Innenraum des Geschehens. Ohne diese Wendung im Willen, im Hören, ohne diesen Todesmoment und seine Auferstehung sieht man sonst Bühnenkünstler, die immer sich selbst spielen und ähnlich sprechen, egal in welchem Stück, in welcher Rolle, in welchem dramatischen Kontext.

Die innere Gebärde hörend sehen

Der seelisch-geistige Innenraum führt uns zum dritten Schlüsselwort. Es ist die ‹Gebärde›. In allen Erscheinungsformen dieser Welt ist eine ihr innewohnende Gebärde enthalten. Es gilt, diese innere Gebärde in der Rolle, im Schauspielakt, in jedem Satz, in der Atmosphäre, im Klang zu entdecken. Die Gebärde bildet die Brücke zwischen dem Innen der Szene, der Sprache, der Figur, des Raumes etc. und meinem eigenen Inneren. Sie tut etwas, sie räsoniert und regt Kreativität an. Ihre äußerlichen Daseinsformen sind die Gesten.

Der nächste Türöffner heißt Durchhören. Wenn man die Gebärde innerlich nachschafft, kann eine Lautstimmung auftauchen, welche dem Geschehen, der Szene zugrunde liegt. Dieser innere Lautklang ermöglicht eine Objektivierung der oft abstrakten, sich selbst spiegelnden, psycho-subjektiven Subtexte. Viele Theaterschaffende suchen nach «der zweiten Haut»14, wodurch etwas in dem Dargebotenen durchklingt, was mehr ist als das, was man äußerlich auf der Bühne sieht: das Spiel im Spiel im Hier und Jetzt.15 In den Proben verarbeiten Kunstschaffende den Stoff so lange, bis sich dieses Immaterielle zeigt.16 Das Unaussprechliche des Infiniten gehört dazu. Darüber, wie Intuitionen funktionieren, kann man nicht sprechen. Über Zeitlosigkeit auch nicht. Im ‹Dramatischen Kurs› fügt Steiner mehrfach hinzu: «Das lässt sich nicht mit dem Verstand erklären, das lässt sich aber erfahren im Tun.»

Jeder sieht und spürt unmittelbar, wenn es eintritt, wenn Schauspiel Schauspiel wird. Alle erfahren dabei ein sich selbst setzendes dynamisches Geschehen. Im Spiel erfindet sich solch ein ‹magisches› Ereignis jedes Mal neu, weil es aus dem schöpferischen Moment des Gegenwärtigen (nicht des aktuellen Hypes) mit Sinn fürs Detail das ergreift, was werden will. Wir lernen daran, wie Zukunft hereinragt. Wiederholungen und Reproduktionen sind für die geistige Welt uninteressant, wenn sie nicht jedes Mal neu erschaffen werden.

Den Stoff überwinden

Die Bühnengeschehnisse, oft unterstützt von Licht und Klang, werden transparent, imaginativ. Vincent Baudriller, Ex-Direktor des Avignon-Festivals beschreibt, wie die entdeckten Darstellungsformen sich verlebendigen «in einer Dehnbarkeit von Raum und Zeit, mit ihren Rhythmen. Es ist ein Akt der Überwindung vom Stoff, von dessen innerem Widerstand bis zu dessen Befreiung in Formen, die in ihren bewegten Darstellungen ihre Schönheit preisgeben. Die Schönheit der Verletzbarkeit des Lebens, der Liebe, des Todes, der Komplexität, Mehrdeutigkeit und Widersprüchlichkeit von Mensch und Gesellschaft.»17 Imaginationen, Inspirationen, Intuitionen einer transzendenten Welt können erschreckend wahr sein. Regie und Bühnenkünstler und -künstlerinnen leben darin und befreien sich damit aus der Klammer der Bestimmung und erlösen sich, indem sie durch den oben genannten ‹umgekehrten Willen› aus der Sache heraus die eigene Bestimmung finden, jenseits vom Ego.

Bei der Frage nach Rudolf Steiner und der Schauspielkunst, kommt eine geistige Realität hinzu: das ‹Hellhören›. Christian Morgenstern, als Zuschauer bei den allerersten Mysteriendramen, fragte sich nach der Vorstellung: «Was war das? Hat der Dichter das alles gesehen oder geträumt?» Rudolf Steiner gibt selbst die Antwort: «Er hat alles gehört.»18 Zu Steiners Wirken gehört das innere geistige Hören. Wie oft spricht er davon, was ihm die geistige Welt gesagt, geantwortet hat. Dieses innere Hellhören ganz konkret einzubeziehen, bedeutet eine enorme Erweiterung des Bewusstseins für alle Schauspielerinnen und Schauspieler. Wo höre ich hin, wenn ich innerlich höre? Wer spricht?

Es gehört zu den eindringlichen Beschreibungen im ‹Dramatischen Kurs›, wo Rudolf Steiner schildert, wie er in seinem ersten Mysteriendrama19 die drei Seelenkräfte Astrid, Philia und Luna jenseits der Schwelle erhört hat.20 Sie weben mit den Kräften von Rhythmus, Klang und Verdichtung «ein seelisch-geistiges Gewand» und reichen es dem Maler Johannes Thomasius.21 Mit den gleichen Mitteln schreibt der Autor Steiner das auf, so wie er es hört. Er schreibt die Hörseite der Sprache, die Nachtseite, mit ihren Rhythmen, Hebungen, Senkungen, Steigerungen und «erglitzernden» Klängen auf Deutsch auf.22 Das Geistige wird sinnlich im seelisch-geistigen Gewand, das er ihm gibt. Steiner betonte, von ihm sei kein einzelner Gedanke, keine einzige Vorstellung darin enthalten. Das gehört zur anderen Seite, der Tagseite der Sprache, der in Worte und Sätze gefassten Inhaltlichkeit. Wir modernen Menschen bemühen uns ständig, das Geschriebene oder das Gesagte zu verstehen – und hören die Nachtseite weg. Der Tagesverstand kann diese obige Szene kaum verstehen.

Gerade die Kunst und solch eine oben beschriebene Szene bieten das Erfahrungsfeld, in einen hörenden Dialog zu treten mit dem, was von einer anderen Warte zugetragen wird. Geistiges Hören heißt, durch die absolute Stille hindurch einen viel größeren Raum als den irdischen zu öffnen.23 Auch hier bedarf es einiges an Übung, um durchzuhören, durch das, was sich zwischen Erklingen und Verklingen in die Stille hinein, zwischen Erscheinen und Entschwinden, offenbart.24 Das geistige Hören im Hören wird zum Dolmetscher, zum Übersetzer. Von was? Von einer immateriellen Substanz, einer Anwesenheit, sowohl von Gutem als auch von Bösem.

Diesem begegnet man im Schauspiel. Merkwürdigerweise gehört der Umraum, die Vor- und Nachbereitung, wesentlich dazu. Es gehört zum Warming-up, nicht nur Körper und Stimme, sondern einladend auch den Bühnenraum auf das, was anwesend sein wird, bis ins Akustische einzustimmen. Spannend ist auch zu erspüren, was sich körperlich, seelisch und geistig in einem selbst zur Verfügung stellt, bevor man auftritt. Und es gehört unbedingt der Nachklang des Übens dazu, eines Übens, die Stille in der Stille zu erhören.25 Dieses innere Hören ermöglicht mit der Zeit unmittelbare Inspirationen, welche das spiegelnde Gehirn, das vorstellende Auge, sich nie hätte ausdenken können. Rudolf Steiner sagt sogar im ‹Dramatischen Kurs›: «Weil das Gedankliche eigentlich der Tod der Kunst ist, ist es in dem Augenblicke, wo die Offenbarung eines Wesenhaften ins Gedankliche übergeht, mit der Kunst schon vorbei.»26

Kann es sogar sein, dass wir uns durch das, was in der inneren Bewegung zwischen den bewegten Bildern im Schauspiel erscheint, fähig machen, Bedeutungen, Beweggründe, Ideen allmählich durchzuhören und zu verstehen? Kann es sein, dass sich im hörenden Sehen und sehenden Hören der dynamischen Bewegungen, Gebärden und Tätigkeiten Bedeutung erschließt?27 Kann es sein, dass zwischen Begegnungen von Menschen ein Mysterienspiel stattfindet, welches die Trennung von ‹ich hier› und ‹du da› überwindet? Das innere Ohr öffnet das Tor für das Nicht-Vorgestellte. Für das Noch-Wortlose, das Wort werden wird. Für das Wesen, das Gestalt werden will. Für das Anwesende. «Und da ist es nun wirklich so, dass man jetzt erst, wenn man dieses hat – dieses innerliche seelische Zuhören –, so richtig gewahr wird, was es bedeutet, aus dieser Art von Intuition heraus durch den Bühnenkünstler eine Rolle geschaffen zu sehen.»28

Was geschieht, wenn wir das sehen? Versetzen wir uns in eine klassisch gelungene Darbietung. Ich sitze im Theatersaal. Vor mir ist eine Bühne oder noch klassischer: ein geschlossener Vorhang. Das Saallicht geht aus, ein Lichtwechsel auf der Bühne, oder der Vorhang geht auf. Wer erscheint, was geschieht? Was höre ich? Eines wird sofort klar: Im Theater trete ich ein in eine ganz andere Welt. Das Drama (griechisch für Handlung) fängt unmittelbar an. «Who‘s there?»29 Welche Schichten der Gefühle, Gedanken, Taten offenbaren sich im sinnlichen Spiel, im Klang, in Bewegung, im farbig wechselnden Licht?

Die Schwelle zwischen Spielenden und Zuschauenden

Werden wir uns dessen immer bewusst, dass wir beim konkreten Anschauen oder Anhören der musischen und darstellenden Künste in eine Disposition gebracht werden, eine Schwelle zu überschreiten, unser spiegelndes Bewusstsein zu überwinden, zu durchschauen, hindurchzuhören? Wenn es ‹aufgeht›, verändern sich Raum und Zeit, wie plateaumäßig ausgebreitet schauen und hören wir, wie alles mit allem, jeder mit jedem, sogar Wesen mit Wesen zusammenhängt. Wir erleben, wie Seelenräume sich öffnen und wie wir plötzlich tief im Innern realisieren, wie wir unser So-Sein den anderen Menschen, sogar anderen Zeiten und anderen Geistern verdanken. Wir sehen, besser noch: hören innerlich, wie Schicksal wirkt.30 Es ist wie ein Aufwachen im «schönen Schein»31, wie im Wachtraum – oder im Albtraum. Wir sehen in den Mysteriendramen an den von den Spielenden dargestellten Figuren, die sie selber nicht sind, die Wahrheit der Entelechie von real gelebten Personen. Welch ein mehrdimensionales Zusammenspiel, wo die Schleier sich lüften!

Wir kommen in einen Bereich des «Unterschieds zwischen Verstehen im Hören und Hören im Verstehen»32. Dazu tritt (hoffentlich) jedes Mal neu der spannende Moment ein, wo sich die Grenze zwischen Spielenden und Publikum aufhebt. Alles wird eins. Daito (1282–1337) sagte: «Sieht man mit den Ohren und hört mit den Augen, hegt man keinen Zweifel. – Wie natürlich die Regentropfen von den Blättern fallen.»33 In dieses Geschehen schlüpfen die Spielenden und die Zuschauenden hinein. Und man kann vermehrt sehen, wie viele Theaterproduktionen ‹manichäische› Einblicke in das Kräftespiel zwischen Gut und Böse innerhalb der ‹Potenz einer Krise›34 preisgeben. Das sind Wahrheiten und die werden schonungslos dem Publikum gespiegelt unter dem Motto: Wach auf! Dies gehört zur exoterischen, wilden Seite des Dionysos auf der Erde. Wichtig dabei ist, die Spur zu verfolgen, was durch die Kunst an inneren Verwandlungen in einem selbst stattfindet. Jede Person geht anders heraus, als sie hereingekommen ist – und wird wieder vom Lärm der Welt aufgeschluckt. «In der stummen Stille aber reift»35 etwas vom höheren Selbst, was die Seele zu einem neuen Weltverständnis und einem Verständnis seiner Selbst bildet und weckt. Das ist die verborgene, esoterische Seite des Dionysos «in seiner Geistgestalt»36.

Wir leben in einer dramatischen Transformationszeit mit täglichen Grenzerfahrungen. Rudolf Steiners Mysteriendramen gewinnen langfristig an Bedeutung, weil er dort Szenen entwickelt hat, die zeigen, was konkret diesseits und jenseits des Abgrundes auf uns einwirkt. Das wird Steiners Werk bald noch zeitgemäßer machen. Dabei wirft der Lärm des wachen, wissenden Verstands in uns seine Sprache zunächst zurück. Sind wir im Schauspiel dem Tanz, der Musik und den bildenden Künsten hinterher? Wer die Mysterienspiele vor allem praktisch-hörend auf sich wirken lässt, kann erleben, dass hier die Vorgänge jenseits der Schwelle einen künstlerisch-sprachlichen Ausdruck finden für das, von dem viele so oft sagen, dass sie es nicht in Worte fassen können. Die heutigen Erfahrungen im Ätherischen in zahllosen unsichtbaren Erfahrungen und Verwandlungen in Mensch und Natur nähern sich täglich dem Menschen – und «siehe, er geht an mir vorüber, ehe ich’s gewahr werde»37. Mit den Mysteriendramen ist die Möglichkeit gegeben, für das Unsagbare lebendige, künstlerische Formen zu finden.

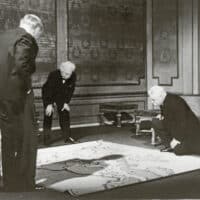

Wie hat Steiner das Mysterium seiner Dramen damals inszeniert? Das erste Ensemble in München war sogar eine Mischung von Laien mit einigen wenigen professionellen Schauspielern und -spielerinnen (wie Marie Steiner). Wie ist Rudolf Steiner vorgegangen? Man kann es als einen Weg von der Mimesis (griechisch für Nachahmung hin zur Verinnerlichung, Verindividualisierung) zur Poiesis (griechisch für Hervorbringung, Tun) beschreiben.

Mimesis

Als Erstes hat Rudolf Steiner die Ohren der Spielenden für das Neue, das Noch-nicht-Gehörte geöffnet, indem er die (soeben in der Nacht geschriebene) Szene am Vormittag mit allen erdenklichen Nuancen vorgetragen hat. Wenn die Spielenden die schwierigen Texte zu Beginn noch nicht lesen, sondern nur hören, wird es ganz anders sinnlich erfahrbar: Ich habe es gehört, es hat in mir resoniert, es ist möglich. Für den Laienschauspieler, der den Ahriman spielen sollte, hat Rudolf Steiner diesen so vorgesprochen, dass das Blut in den Adern der Anwesenden gefror. Oskar Schmiedel berichtete von der langen ergriffenen Stille, nachdem Rudolf Steiner zum ersten Mal jene dramatische Szene vorgelesen hatte, in der Strader vor dem von Thomasius gemalten Bild des Capesius steht (8. Bild der ‹Pforte der Einweihung›). Warum hat Steiner als Schauspieler oder Sprecher so einen intensiven Eindruck hinterlassen? Er hat die Szene geistig gehört, hat das Erhörte diesmal nicht geschrieben, sondern ist – wie er es formuliert – dort «eingeschnappt»38 und damit wurde das geistig Gehörte hörbar.

Damit ist die Spur gelegt, die Spiegelneuronen haben es aufgenommen. Der Verstand, der denkt, jetzt müsse er genauso sprechen, sitzt in der Falle und schreit: «Das schaffe ich nie!» Mir sagte eine Sprachgestalterin: «Dafür braucht man mindestens sieben Inkarnationen!» Für die unvoreingenommene Künstlerseele erklingt das Gehörte tiefer, es wirkt weiter. Die Hinweise Rudolf Steiners zum Schulungsweg sind eine große Hilfe, weil man – wie in der Kunst – sich dort ebenfalls mit dem Unbekannten, Unvorhergesehenen und mit Schwellenerfahrungen auseinandersetzt. Zitat Steiner: «Der Geistesforscher […] lässt es in der eigenen Seele als wirksame Kräfte leben. Er senkt es gewissermaßen als geistige Keime in den Mutterboden des seelischen Lebens und wartet in einer vollkommenen Seelenruhe ihre Wirkung auf das Seelenleben ab. Er kann dann beobachten, wie bei wiederholter Anwendung einer solchen Übung, in der Tat, die Verfassung der Seele sich ändert. […] Dann erregt sie in der Seele aus eigener Kraft die Inspiration.»39 Im Vortrag zum Drama ‹Der Hüter der Schwelle›40 fügte er hinzu: «Und wert ist das, was der Einzelne sich erwirbt an Ertragsamkeit für Enttäuschungen […]».

Poiesis

Es versteht sich von selbst, dass es nie Steiners Intention gewesen sein kann, dass er bei der Mimesis stehen bleibt, als er vorgesprochen hat, und womöglich noch, dass alle ihm genauso nachsprechen. Sein Regie-Ansatz der Poiesis war genau umgekehrt. Nachdem das Ensemble die Szene gehört hatte, verteilte er den noch druckfeuchten Text an die verschiedenen Rollen und leitete dann die Proben derart, dass er die Spielenden nicht unterbrach und verbesserte, sondern dieselbe Szene immer wieder und wieder spielen ließ, bis alle sich, von sich aus, durch Rhythmen, Klänge und Handlungen hindurch, im Spiel zusammengefunden hatten. Das Stimmigkeitsempfinden ist ein inneres Hören. Der Schauspieler Max Gümbel-Seiling war verblüfft, dass Steiner kaum Regie-anweisungen gegeben hat. Der Laienschauspieler Lutz Kricheldorff konnte sich – Zitat – «beim besten Willen nicht erinnern, dass Rudolf Steiner ihn auch nur ein einziges Mal korrigiert hätte.»41

«Der professionelle Schauspieler, der die Uraufführungen in München noch als Zuschauer erlebt hatte und 20 Jahren später in der Neu-Inszenierung von Marie Steiner den Ahriman spielen sollte, berichtete, dass er nie im Stande gewesen wäre, den Ahriman so eindrucksvoll zu spielen, wie der damalige Laienschauspieler in München.» Steiner ergänzt im ‹Dramatischen Kurs› eine Schilderung des Schauspielers Lewinski vom Wiener Burgtheater. «Ich bin eigentlich auf der Bühne immer drei Menschen: das eine ist der kleine, bucklige, krächzende Mensch, der urhässlich ist; das zweite, das ist einer, der ist ganz heraußen aus dem Buckligen und Krächzenden, der ist ein rein Ideeller, eine ganz geistige Wesenheit, und den muss ich immer vor mir haben; und dann, dann bin ich erst noch der dritte: Ich krieche aus allen beiden heraus und bin der dritte, und mit dem zweiten spiele ich auf dem ersten, auf dem krächzenden Buckligen.»42 Hier wird deutlich, wie konkret das Geistige in der Schauspielkunst wird. Das Publikum fügt etwas hinzu. Durch die Wahrnehmung, durch das Hören ‹von außen›, wird ‹Unerhörtes› möglich.

Hiermit wird deutlich, dass der heutige Weg in die Schauspielkunst von Schulung und täglichen übersinnlichen Erfahrungen im Leben nicht zu trennen ist. Es geht durch den Menschen selbst. Und das ist zutiefst individuell! Steiner: «Gerade, wenn der Schauspieler eine Individualität ist, so werden wir ihm immer gestatten, wenn ihm das ein wirklicher, realer, innerlicher, erlebter Instinkt ist, […], dass er seine Rolle individuell ausgestaltet, wie der Klavierspieler ja schließlich auch individuell spielt. Und wir werden sehen, wie verständnisvoll das Publikum dann hinsieht auf die Bühne, wenn in dieser Weise Rollen gespielt werden, dass sie nicht verstandesmäßig einstudiert sind, nicht durch sogenannte Vertiefung in den Inhalt, sondern durch vorherige Gestaltung (z. B. Pentathlon, Sprachgestaltung – oder Schauspiel-Etüden – M. Vereeck), sodass man hört durch die vorherige Gestaltung dasjenige, was man dann durch die eigene Person wirklich auf der Bühne zu gestalten hat. Da gibt es denn auch keine solchen Bestimmtheiten, wie es Professoren und Philister gerne haben, sondern da gibt es eben die möglichen, verschiedenen Auffassungen, für die man dann seine Gründe beibringen kann. Aber der Grund, warum man die Auffassung hat, ist doch dieser, wenn man sie im berechtigten Sinne hat, dass man die betreffende Gestalt hört.»43

Das Tor ist und bleibt das Hören. Das kann jeder nur selber vollziehen. Rudolf Steiner: «Die Sprachgestaltung wird nicht dadurch, dass man sagt, gestalte dieses so, gestalte diesen Laut so, gestalte diese Silbe, gestalte diesen Satz so, sondern Sprachgestaltung wird, indem man die richtigen Übergänge übt […].»44

Hören ist heute überlebenswichtig geworden. Dass wir überall so viele Probleme und Phrasen haben, findet seine Ursache darin, das wir keine zuhörende Gesellschaft mehr sind. Jeder bleibt in seinem Kokon. Das Nichthören führt immer zu Missverständnissen, zu Streit, zu Trennungen, zu Krieg. Können die darstellenden und musischen Künste mit echter Hörkultur auf eine völlig andere Weise zu Frieden beitragen? Der Chemiker und Nobelpreisträger Illya Prigognine sagt: «Wenn ein System weit vom Gleichgewicht entfernt ist, haben kleine Inseln der Kohärenz in einem Meer von Chaos die Fähigkeit, das gesamte System in eine höhere Ordnung zu bringen.» Wir müssen es tun. Dann wird es michaelisch.

Illustration Grafikteam der Wochenschrift

Fußnoten

- GA 14, Vier Mysteriendramen.

- GA 282, Sprachgestaltung und Dramatische Kunst (im Folgenden: DK).

- GA 29, Gesammelte Aufsätze zur Dramaturgie.

- GA 275, Kunst im Lichte der Mysterienweisheit.

- Anthroposophie enthält eine Fülle von Hörhinweisen, ‹überhörte› Übungen und Wahrspruchworte zum Thema Hören.

- Siehe Artikel von Christopher Marcus, in: ‹Goetheanum› 24/2024.

- Laufen, Springen, Ringen, Diskus- und Speerwerfen.

- Ausführlich in: Marc Vereeck, Von der Raupe zum Schmetterling im Schauspiel. Metamorphosen von Laufen, Springen, Ringen, Diskus- und Speerwerfen zur Schauspielkunst. Edition sil-ver-bell. Also available in englisch: From the caterpillar to the butterfly in acting.

- GA 271, 9. April 1929.

- GA 40.

- In diesem Vorgang birgt sich die Erneuerung des alten Mysteriums von Eleusis, verbunden mit dem Abstieg des Gottes Dionysos in die Unterwelt und seiner Verwandlung.

- GA 282, DK, Fragebeantwortungen.

- Es sind die Metamorphosen der griechischen Gymnastik! GA 282, DK, 9. Vortrag.

- Jury-Zitat vom Theatertreffen, Berlin 2024.

- Die Metamorphosen der griechischen Gymnastik und die Lautstimmungen sind ein Novum in der Theaterwelt. Die Frage der Gebärde wurden von Michael Tschechow und Bertolt Brecht weiter ausgearbeitet.

- Dazu gehören selbstverständlich auch das Lernen des ‹Handwerks› des Schauspiels, Sprechens, der Stilkunde etc. Das fragt nach einer Methodik-Didaktik, worin das Hören und der umgekehrte Wille integriert sind.

- Freie Übersetzung aus dem Englischen, aus: Why theatre?, Berlin 2020.

- GA 282, DK, 2. Vortrag.

- GA 14, Die Pforte der Einweihung

- GA 282, DK.

- GA 271, Kunst und Kunsterkenntnis – Goethe als Vater einer neuen Ästhetik: «Das Schöne ist nicht das Göttliche in einem sinnlich-wirklichen Gewande; nein, es ist das Sinnlich-Wirkliche in einem göttlichen Gewande. […] Das Schöne ist ein Sinnlich-Wirkliches, das so erscheint, als wäre es Idee.»

- Heinz Zimmermann nannte es die Seinsebene der Sprache. In: Vom Sprachverlust zur neuen Bilderwelt des Wortes. Dornach 2000.

- GA 120, S. 138 f.

- Die Anthroposophie enthält Hinweise für einen hörenden Dialog mit der geistigen Welt, bis hin zu denjenigen, welche ‹drüben› sind. «Wir Menschen brauchen das rechte Gehör […]».

- Das gehört zur Michael-Kultur.

- GA 282, DK, 8. Vortrag.

- Peter Brook: «If the banal […] can reflect something wider in the very moment, when it happens, the present moment opens up, beyond what would have been without the action.» Youtube.

- GA 282, DK, 19. Vortrag.

- Der erste Satz im ‹Hamlet› von W. Shakespeare.

- GA 276, Das Künstlerische in seiner Weltmission. 9.6.1923: «Die Tragödie wird aber erst blühen können, wenn die Menschen das Karma erleben werden.»

- Für Schiller liegt «im Überwinden des Stoffes durch die Form das Geheimnis des Schönen».

- GA 282, DK, 6. Vortrag.

- Zitiert in: Georg Kühlewind, Licht und Leere. Stuttgart 2011.

- Siehe: Chrisine Gruwez, Die Wunde und das Recht auf Verletzlichkeit. Stuttgart 2023.

- Wahrspruchwort: Sterne sprachen einst zu Menschen […].

- GA 129, 7. Vortrag, 24.8.1911.

- Buch Hiob.

- GA 282, DK, Fragebeantwortung.

- GA 35 am 25. August 1912. Aus: Rudolf Steiner in München. Hrsg. Anthroposophische Gesellschaft, Zweig München. GA 282, DK, GA 282, DK, 19. Vortrag, GA 282, DK, 4. Vortrag.

- GA 35 am 25. August 1912. Aus: Rudolf Steiner in München. Hrsg. Anthroposophische Gesellschaft, Zweig München. GA 282, DK, GA 282, DK, 19. Vortrag, GA 282, DK, 4. Vortrag.

- GA 35 am 25. August 1912. Aus: Rudolf Steiner in München. Hrsg. Anthroposophische Gesellschaft, Zweig München. GA 282, DK, GA 282, DK, 19. Vortrag, GA 282, DK, 4. Vortrag.

- GA 35 am 25. August 1912. Aus: Rudolf Steiner in München. Hrsg. Anthroposophische Gesellschaft, Zweig München. GA 282, DK, GA 282, DK, 19. Vortrag, GA 282, DK, 4. Vortrag.

- GA 35 am 25. August 1912. Aus: Rudolf Steiner in München. Hrsg. Anthroposophische Gesellschaft, Zweig München. GA 282, DK, GA 282, DK, 19. Vortrag, GA 282, DK, 4. Vortrag.

- GA 35 am 25. August 1912. Aus: Rudolf Steiner in München. Hrsg. Anthroposophische Gesellschaft, Zweig München. GA 282, DK, GA 282, DK, 19. Vortrag, GA 282, DK, 4. Vortrag.